Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

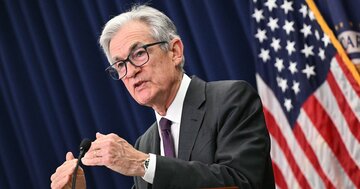

7月FOMC(米連邦公開市場委員会)では景気減速の兆しが指摘されながらも、FRBは政策金利を据え置いた。パウエル議長が利下げに慎重な背景には、2024年に早期利下げがもたらしたインフレ再加速の「トラウマ」と、トランプ政権による相互関税が引き起こす物価高への警戒がある。今後の消費動向が9月以降の利下げ判断を左右することになりそうだ。(SMBC日興証券 チーフ為替・外債ストラテジスト 野地 慎)

米債利回りとドル円は4月初旬の水準に

戻ったが背景は大きく異なる

7月のFOMC(米連邦公開市場委員会)では大方の市場参加者の予想通り政策金利が据え置かれたが、声明文では景気の勢いが鈍化しつつあるとの認識が共有された。

ただ、FRB(米連邦準備制度理事会)のパウエル議長が「インフレの方が雇用よりも目標から遠い」「9月FOMCについては何も決定していない」などと、利下げから距離を置く発言を行ったことで、米国債利回りとドルが大幅に上昇してしまった。

米国2年債利回りとドル円にフォーカスすると、前者は4月2日の相互関税政策公表前(4.00%前後)に回帰し、後者も同様(150円程度)となっている。この4カ月程度の間、米国債市場も為替市場もジェットコースターのような動きを見せたが、それぞれ4月2日の前の水準に戻った格好であり、興味深い。

ただ、今次、FRBが利下げから距離を置いたのは、関税政策に伴う物価高のためであり、つまり、4月2日以前とは状況が大いに異なっている。

関税政策によって物価が想定外に上昇しているだけであれば、むしろ4月2日以前より米国2年債利回りは上昇するはずであり、ドル円もまたしかりなのだが、関税政策が負のインプリケーションももたらしているため、FRBはその負のインプリケーションがインフレリスクを上回るのを待つ状況にある。

最近の雇用関連データの漠然とした減速感、そして声明文でも指摘された景気の減速に鑑みれば、予防的利下げは7月から可能であったともいえそうだ。7月の雇用統計において、5~6月の雇用者数が大幅に下方修正されたことに鑑みれば、7月に利下げをすべきであったとの声も強まりそうだが、それでもFRBが慎重姿勢を貫いたのには理由がある。

(1)トランプ大統領が強く利下げを要求し、さらに今次のFOMCでトランプ派の2人が据え置きに反対票を投じたこと、(2)政策判断を急ぎ、金融環境が緩和的になることで一気にインフレが加速し得ること――などがパウエル議長をより一層慎重にさせた構図である。

インフレの下でも利下げを講じるためには「万人を納得させ得るファクト(経済統計の減速)」が必要との観点から、パウエル議長は「失業率がFRBの目標(自然失業率)を上回ること」にこだわるのだが、7月の「サプライズ」とされた弱めの雇用統計においても、失業率は自然利子率(FRBは4.0~4.3%としている)の範疇にある4.2%であった。

これらの事実がFRB、特にパウエル議長のタカ派的な姿勢につながっているといえるのだが、他方、パウエル議長には24年の「トラウマ」もありそうだ。

次ページでは、そのトラウマについて解説するとともに、今後の政策金利動向について検証する。