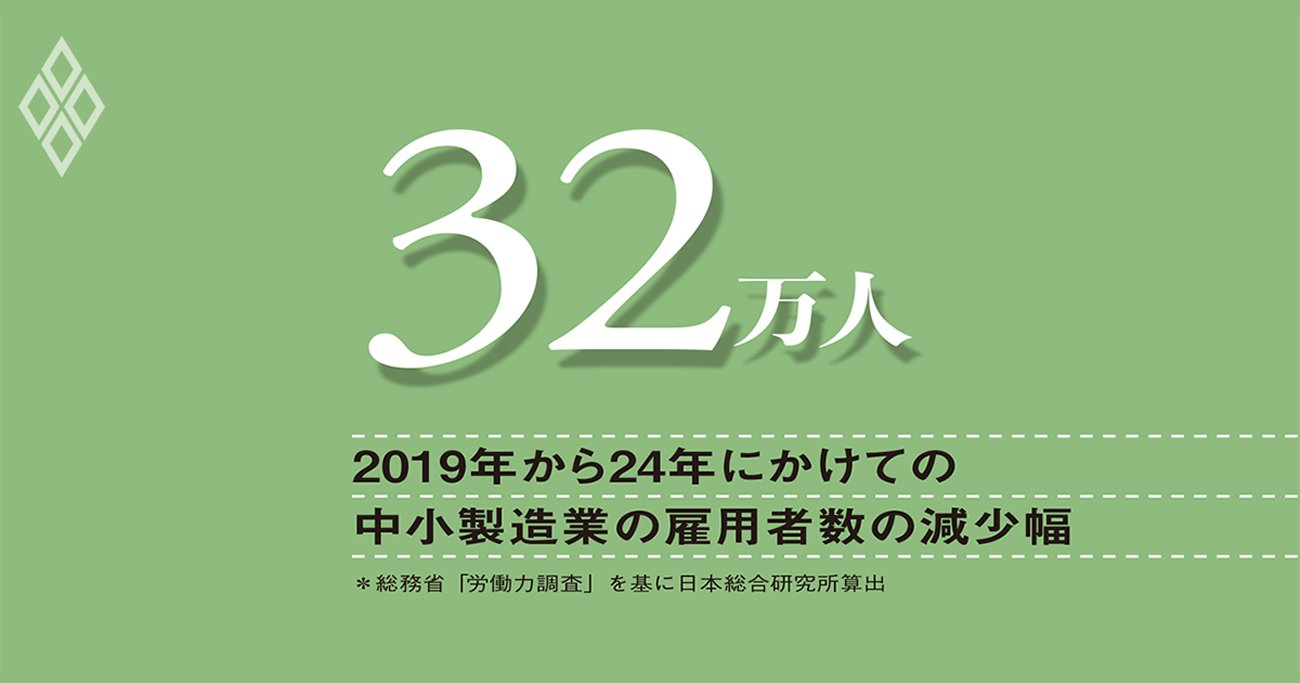

2019年から24年にかけての

中小製造業の雇用者数の減少幅

米国のトランプ政権は、4月初旬に全ての国に対して一律10%の関税を課した上で、国別に追加税率を上乗せする相互関税の導入を発表した。その後、10%を超える上乗せ分には90日間の猶予期間が設けられたものの、この期間内に日米の通商交渉が不調に終われば、日本には合計24%の追加関税が課される可能性がある。

仮に発表通りに税率が引き上げられれば、輸出の減少とともに国内生産の縮小が避けられない。相互関税によって米国への生産拠点の移管を発表する企業も出てきており、今後、製造業全体で雇用調整の動きが強まる可能性がある。とりわけ懸念されるのは、中小製造業における雇用の動向である。

日銀短観の3月調査によると、2024年度の中小製造業の売上高経常利益率(実績見込み)は4.5%にとどまり、コロナ禍前のピークである17年度の4.7%を下回った。大企業製造業の11.5%と比べても、その格差は拡大している。

円安、原材料高、賃上げによるコスト増で中小企業は既に厳しい経営環境に直面している。今後は相互関税の影響により、自社製品の輸出や取引先の輸出企業からの受注が減少すれば、人件費の削減に踏み切らざるを得なくなる。関税の影響で事業の継続が困難となる企業も少なくないだろう。

近年、中小製造業の雇用者数は減少傾向にある。総務省の「労働力調査」によると、従業員規模100人未満の製造業の雇用者数は24年に340万人と、5年前に比べ32万人減少した。

対照的に、同期間で従業員規模1000人以上の大企業製造業では、雇用者数が18万人増加した。中小製造業は地方における雇用の受け皿でもあるため、関税の影響で雇用者数の減少が加速すれば、地方経済に深刻な悪影響を及ぼしかねない。

貿易を巡る米国と各国間の対立は、短期的な収束が見込みにくく、政府には目先の資金繰り支援といった一時的な対策に加え、中長期的な構造変化に備えた対応が求められる。具体的には、産業構造の転換や成長分野への円滑な労働移動を促すための制度設計や支援策に、より注力すべき局面にある。

(日本総合研究所 調査部 副主任研究員 村瀬拓人)