たとえば、日本人を対象とした食事パターンの研究では、野菜、きのこ、海藻、大豆製品、魚、果物の摂取を特徴とする食事パターンが第1番目に抽出されています。

この食事パターンは、いわゆる「ヘルシーな日本食」と一致するものでした。以下では、こうした特徴をもつ食事パターンを「ヘルシー日本食パターン」と表記します。

栄養素の摂取状況がわかる

「DRIs-スコア」

また、各食事パターンには個人の得点があり、その得点が高い者ほど、その食事パターンへの関与が顕著であることを意味します。ヘルシー日本食パターンでいうと、得点が高い集団ほど、生活習慣病や身体機能障害を有する該当者が少ないことが報告されています。

私たちは、日本人の代表的な食事パターンのひとつである「ヘルシー日本食パターン」が、ミドル・シニア層の栄養摂取にどのような影響をおよぼしているかを調べました。

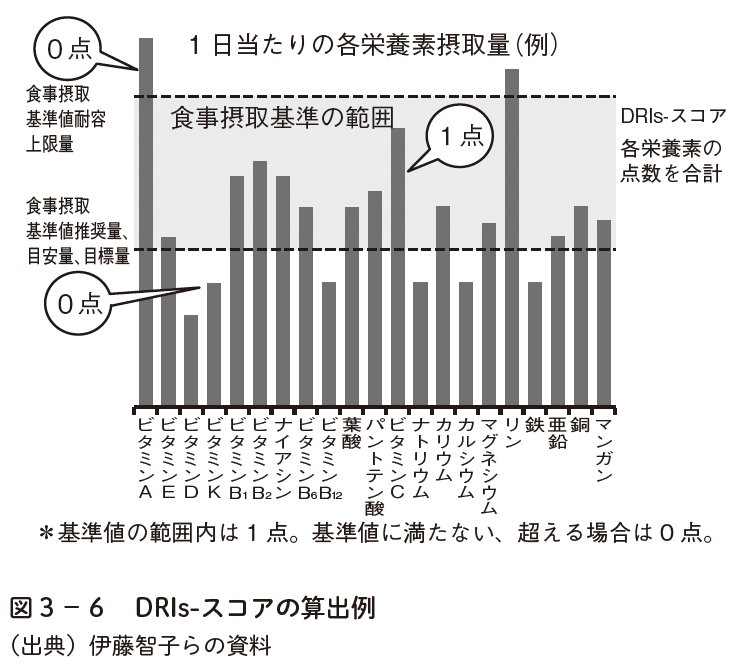

厚生労働省が作成している「日本人の食事摂取基準(DRIs)」には、各栄養素が過不足なく摂取できるように、適正摂取基準値(範囲)が示されています。

各食事パターンにおける栄養素の摂取状況について、日本人の食事摂取基準の指標を用いてビタミン、ミネラルを含む各種微量栄養素が適正に摂取されているかどうかをスコア化し、合計点で評価したものが「DRIs-スコア」です(図3-6)。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

このDRIs-スコアと「ヘルシー日本食パターン」との関連を、WASEDA’S Health Study(編集部注/2014年に早稲田大学で始まった研究プロジェクト)に参加した40歳以上の中高年男女を対象として検討したところ、男女とも、このスコアが高いほど、DRIs-スコアが高いことが明らかとなりました。