Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

日本銀行が発表した資金循環統計によると、家計の外貨建て金融資産の比率が着実に上昇している。実質的に10%時代も視野に入りつつある。若年層を中心にNISAによる投資活動も活発化し、「貯蓄から投資」への動きが加速している。その背景には日本経済への諦観がある。(みずほ銀行チーフマーケット・エコノミスト 唐鎌大輔)

家計金融資産の外貨比率

10%時代が視野に入る

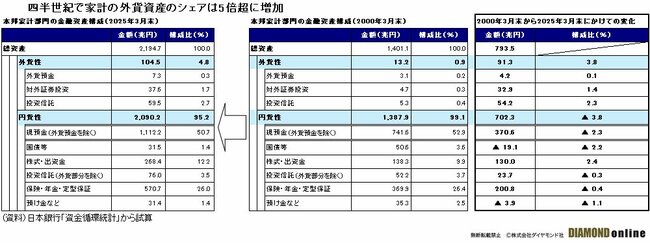

6月27日、日銀が発表した2025年3月末時点の資金循環統計(速報)によると、家計の金融資産残高は2194.7兆円と過去最高を記録した前期からは微減となったものの、前年同期では0.3%と増加している(図表1参照)。

四半世紀前(2000年3月末)と比較すると、金融資産自体は約794兆円増加している。増加分の内訳を円貨性資産と外貨性資産で分けて見ると、前者が約702.3兆円、後者が約91.3兆円。圧倒的に前者が大きい。

だが、総資産全体に占める構成比で見れば、外貨性資産は0.9%から4.8%へと比率は5倍以上になる一方、円貨性資産は99.1%から95.2%へ3.8%ポイント低下している。

しかし、過去の本コラムでも言及したことがあるが、統計の制約上、外貨性資産には近年多額の販売実績を挙げている外貨建て生命保険など外貨建ての保険商品が含まれていない。それらは保険・年金・定型保証(570.7兆円)に混入している。

仮に、保険・年金・定型保証の5%が外貨だとすれば、外貨性資産比率は6%、10%と仮定すれば7%まで上昇する。この仮説に立てば近い将来、「家計金融資産の10%が外貨」というイメージに着地する可能性はあるし、もしくは既にそうなっている可能性もある。

例えば保険・年金・定型保証の20%部分が外貨建て商品と仮定すれば、外貨性資産比率は既に10%を超えていることになる。

次ページでは、その内容を検証・分析するとともに、今後の家計の内外の投資バランス動向を考察する。