©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

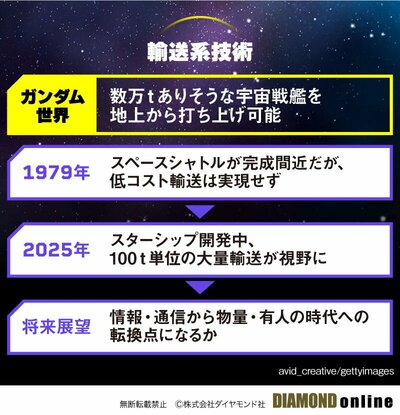

宇宙空間での戦艦や旅客機、ロケットの航行や月や宇宙コロニーの活用による宇宙開発など、さまざまな宇宙関連技術が登場するガンダムの世界。あくまでフィクションの世界だが、その宇宙開発技術の中には実用化に向けて近づいているものもある。さらに1作目の「機動戦士ガンダム」が登場した1979年当時から2025年までにかなりの進展が見られたものもある。特集『ガンダム・ジークアクスの舞台裏』(全13回予定)の#9では宇宙ライターの大貫剛氏がガンダム世界内のさまざまな技術と現実の宇宙開発を比較した。(フリーライター 大貫 剛)

100tクラスの宇宙輸送機はスペースXが開発中

ただ、ガンダム世界の実現まではまだ10倍以上の格差あり

2025年前半、いわゆる「ファーストガンダム・リアルタイム世代のガノタ(ガンダムオタク)」を震撼させたのが、新作アニメ「機動戦士ガンダムGQuuuuuuX」(以下ジークアクス)だ。1979年版のガンダムと直接つながるストーリーでありながら、現代の宇宙知識やアニメーション技術で描き出された世界観に、多くのガノタたちが魅了された。

かつて最初にガンダムが描かれたとき、現実の宇宙開発はどのように作品に影響を与えたのだろうか。そして半世紀近くを経た今、宇宙開発はどのくらい実現し、あるいは異なる方向へ進歩しているのだろうか。79年から25年へ至る宇宙開発の歩みを、ガンダム世界と照らし合わせながら、来るべき「宇宙世紀」を夢想してみよう。

【ガンダム世界】

宇宙移民時代を開くにはまず、地球から宇宙への大量低コスト輸送が必要だ。ガンダム世界では数万トンはありそうな宇宙戦艦を地上から打ち上げているし、民間人の移民も数百人乗りの大型旅客機が必要だろう。

【1979→2025】

79年の時点で最も有名なロケットは、米アポロ計画に使われたサターンV型ロケットだろう。地球から最大140tもの物資を運び出すことができたが、73年のスカイラブ1号を最後に引退した。

81年からは約30tの貨物と7人の乗員を輸送できるスペースシャトルが運航を開始し、「再使用」「低コスト」「誰でも乗れる」宇宙輸送の時代が来ると思われていた。しかし、完成したスペースシャトルは使い捨てロケットより低コストとはならず、2回の事故もあって費用はむしろ高騰し、搭載量数トン程度と比較的小型の使い捨てロケットの時代に逆戻りした。

一方で電子技術の発達により、数トン程度の無人人工衛星の用途が急拡大。地球観測衛星や通信衛星、航法衛星などが発展し、一般人の生活にも定着した。

10年代には米スペースXのファルコン9ロケットが登場し、「再使用」「低コスト」の方向に急加速した。20年代には超大型再使用のスターシップロケットの開発が始まり、「宇宙大量輸送時代」が一気に視野に入り始めた。(特集『ビッグバン! 宇宙ビジネス』#10『スペースXをNo.1宇宙企業にしたイーロン・マスク流非常識経営の「凄みとアキレス腱」』参照)

【将来展望】

スペースXが開発中のスターシップが実用化されれば、100t単位の大量宇宙輸送が毎日のように行われる時代が現実になる。30年代には物質のやり取りのない情報や通信での利用(通信衛星、地球観測衛星など)つまり「情報通信中心の宇宙開発」から、大量の物資を要する有人飛行や資源開発の時代「物量と有人の宇宙開発」へ転換するかもしれない。ただしガンダムほどの世界に至るには、サイズも運航回数もさらに10倍以上拡大する必要があるだろう。

1作目の「機動戦士ガンダム」が制作された79年当時には、夢物語でしかなかった宇宙開発は、25年の現在一部実現に向けて近づいている。次ページでは、ガンダム世界中では一般的になっている「月面開発」や「スペースコロニー」などについても、これまでの開発の歴史と現実の状況を見ていこう。宇宙に人は住めるのか?