歩行訓練の卒業課題は

娘の保育園まで歩いていくこと

そうなのだ、このころにはもう、僕はすっかり新しい世界に対する好奇心の眼差しを手に入れ、巣穴の外に初めて出た子ギツネのように、無邪気にワクワクした気分になっていたのだ。

遠方からやってくるIさんの都合で、訓練は2週間に1回、それを半年かけてやっていきましょう、ということになった。しかしふたを開けると、計4回でそれは終了してしまった。どちらかが白杖を放り出したわけではない。僕があまりにも早く白杖を使った歩き方のコツをつかみ、それをぼんやりと見える左目の視力と組み合わせ、独自のハイブリッドスタイルを構築することに成功したからだった。

歩行訓練の卒業検定の課題は、娘が通う保育園までひとりで歩いていくことに設定した。そこは僕が通った小学校のすぐ隣にあり、つまり、幼いころに通い慣れた通学路を歩けばいいということだ。車の教習所では教官が助手席に座って採点をするが、この卒検では、訓練士のIさんがうしろからついてきた。

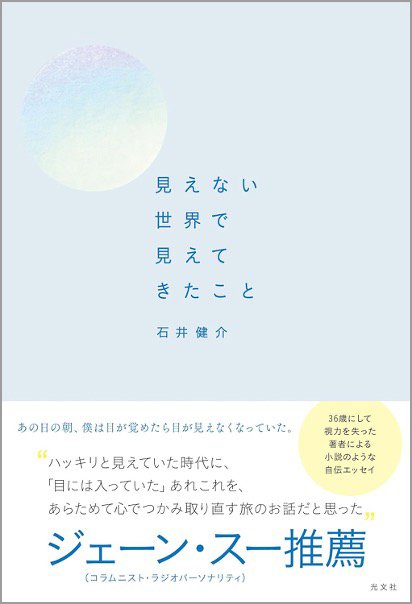

『見えない世界で見えてきたこと』(石井健介、光文社)

『見えない世界で見えてきたこと』(石井健介、光文社)

翌週の月曜日、僕は娘と手をつないで家路を歩いていた。少し前までは、娘を自転車のうしろに乗せて送り迎えをしていたが、今の僕にはそれができない。けれど、片道30分かけて歩いて迎えにいき、50分かけて歩いて帰ってくることならできる。

「パパ、そっちは危ないよ」と、娘が僕の手を引く。今までだったら、僕が娘の安全を確保するためにつないでいた手を、今はこうして、お互いがお互いの安全を確保するためにつないでいる。僕らにとっての新しいとっておきの時間、父娘の新しい日常が始まったのだ。

つないだ彼女のちいちゃな手を伝い、このちいちゃな日常を取り戻すことができた喜びと誇りが、じんわりと体じゅうに広がっていくのを僕は感じていた。