日米金利差拡大がドル高を

もたらす傾向は変わらないが

PPPはどの種の物価指数を使って測るかで違ってくる。主には消費者物価指数、企業物価指数(米国では生産者物価指数)、輸出物価指数が使われる。

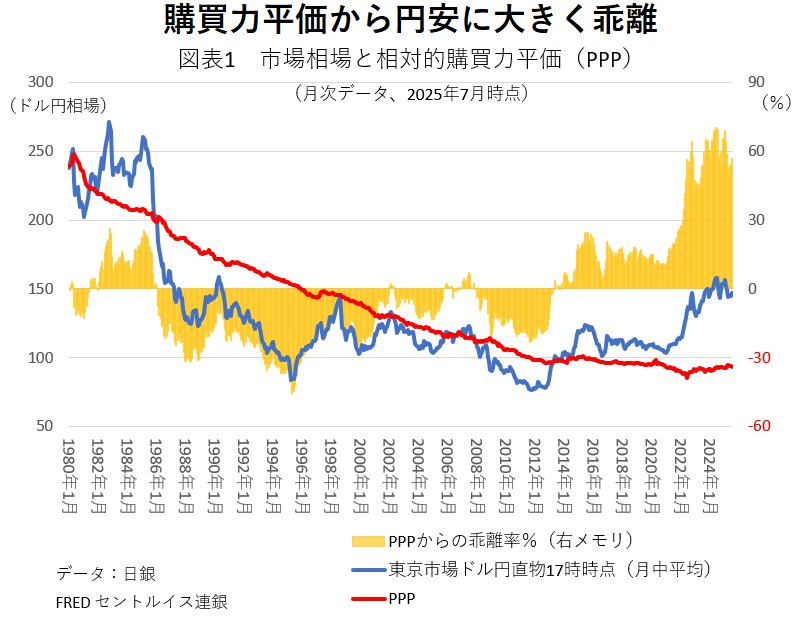

図表1は、日本の企業物価指数(米国生産者物価指数)を使ったPPP(赤線)(計算の起点は1973年)、市場の為替相場(青線)、さらにPPPからの市場相場の乖離率%(=100×((市場相場/PPP)-1)、オレンジ縦棒)を示した。以下では「相場乖離率」と表記する。

PPPよりも市場相場がドル高・円安だとオレンジ棒の示す相場乖離率はプラス値となり上向き棒、逆ならマイナス値で下向き棒になっている。

見て分かる通り、80年代前半にも乖離率がドル高・円安だった時期があるが、22年以降のドル高・円安はその時を凌駕したドル高・円安だ。

80年代前半と今とで共通しているのは、米国の高インフレを背景にドル金利が高騰し、日米金利格差が拡大した時期であることだ。そして80年代の場合は85年まで続いたドル高は、同年9月のプラザ合意でドル急落に転じた。

長期的に見ると市場の為替相場はPPPから乖離と回帰を繰り返しており、10年を超えるような長期では市場の為替相場の説明原理としてPPPは有効である。しかし短期から中期の時間では、内外金利格差の変化が為替相場の説明要因として有効だ。これを経済学では「金利平価原理」と呼んでいる。

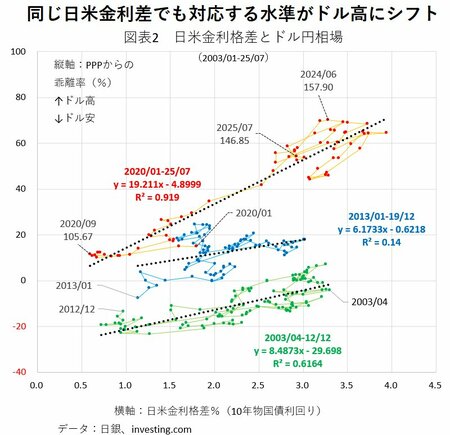

そこで00年代以降のドル円の相場乖離率と日米金利格差の関係を散布図にすると興味深いことに3つの時期に区分できる。図表2は、横軸に10年物国債利回りで測った日米金利格差、縦軸にドル円の相場乖離率を月次データで示したものだ(使用したドル円は東京市場引値の月間平均値)。

図の一番下の緑色の分布は03年4月から12年12月まで期間である。始点が03年4月からなのは、この03年3月末期で大手銀行の不良債権処理がおおむね終了し「ポストバブル崩壊期」に入ったと筆者が認識しているからだ。バブル崩壊処理は終わったが、デフレ圧力が継続した時期である。

この時期の日米金利格差とドル円の相場乖離率の関係性は強く、金利格差拡大・ドル高方向への乖離、金利格差縮小・ドル安方向への乖離という正の相関関係(黒い破線の分布の近似線が右肩上がり)が見られる。

中段の青の分布は13年1月から19年12月までのアベノミクス期で、金利格差とドル円の相場乖離率の関係性は弱くなるが、それでもやはり正の相関が見られる。

上段の赤い分布は、20年1月から25年7月までの分布で、金利格差と相場乖離率の関係性は最も高い。説明度を示す決定係数(R2)は0.919だ。これは金利格差の変化で相場乖離率の変化を約92%説明できることを意味する。

赤の分布の左下方の端は20年9月、市場相場が105.67円だった時だ。逆に分布の右上方で最もドル高に乖離したのは24年6月で157.60円だった。直近の25年7月は市場相場が146.85円で、右上のドル高のピークから近似線に沿ってやや左に下がった位置にある。

3つの時期とも日米金利格差の変化と為替相場の乖離率は右肩上がりの正の相関があるのだが、次第に関係性の分布がドル高方向にシフトしているのはなぜだろうか?

経常収支黒字の直接投資収益

シフトが趨勢的なドル高の要因

この点についてはいまだに「円安・ドル高は日本の国力が低下したためだ」という検証不能の俗論が散見される。しかし為替相場の変化は「国力」などという定義不明の概念とは無関係だ。

例えば、バブルのピークの90年のドル高値は1ドル=160円近辺の相場水準だった。ところが日本の不動産と株価が暴落したバブル崩壊過程の90年代前半は一本調子の円高・ドル安で、95年には1ドル80円まで円急騰・ドル急落となった。バブル崩壊という「国力低下」の過程で急速な円高になったわけである。

00年代以降の趨勢的なドル高・円安の要因については、別稿で取り上げたので、ここでは簡略に説明しよう。国際収支の経常収支項目は主に貿易収支と海外との利息や配当の受け払いの差額である所得収支からなる。日本が海外から受け取る外貨は外為市場で売られて円資金に転換される。逆に海外に払う場合は、円資金が売られて外貨が買われる。

したがって外貨の受け取り超過である経常収支の黒字は、外為市場での外貨(ドル)供給のマネーフローとなる。また、日本の海外への投資は円を売って外貨を買うので、外貨(ドル)需要のマネーフローとなる。この外貨の供給と需要がバランスした水準で市場相場が決まる。

日本の年間の経常収支黒字額は90年代には10兆円強だったが、次第に増え、24年には29兆円にまで増えている。これだけを見ると外貨売り・円買い要因が強まっているように見える。

ところが経常収支黒字の内訳は大きく変わり、90年代までの貿易黒字中心の構成から、所得収支黒字中心の構成に様変わりした。これは日本企業が輸出から海外での現地生産(直接投資)へと大きくシフトして、収益を輸出代金としてではなく、海外現地法人からの配当や利息として受け取る比率が高まった結果だ。

しかも毎年の経常収支黒字の累積の結果、日本の対外純資産(対外資産と負債の差額)は、533兆円と世界トップクラスであり、直接投資以外の証券投資残高も積み上がり、今や年間所得収支は40兆円の黒字(海外からの受け取り超過)である。

そのことで何が変わったのか?経常収支が貿易黒字中心の時は、輸出企業は受け取り外貨代金をほぼ全額外為市場で売って、円資金に転換する(外貨売り・円買い)。その円資金で国内の仕入れ業者や従業員への支払いをするからだ。

ところが対外的な所得の受け取りは、外貨売り・円買いされる必要性は低い。実際こうした直接投資収益はその約50%前後が外貨のまま海外現地に再投資されることが統計的に確認されている。間接投資収益も同様に高い比率で海外に再投資されている。

その結果、経常収支黒字の増加にもかかわらず、外為市場で実際に外貨売り・円買いとなる資金フローは減少し、それが円安・外貨高の需給的な要因となっている。こうした経常的な需給要因が、外為市場での外貨供給曲線を次第にシフトさせ、趨勢的なドル高・円安を起こしていると考えられる。

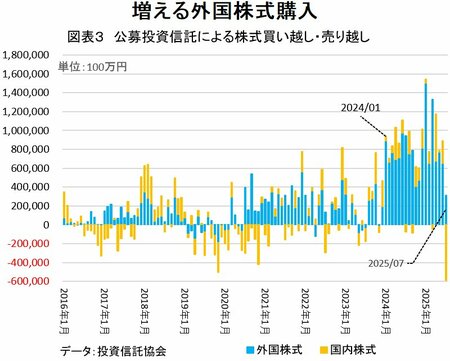

しかも、24年1月から新NISAがスタートして、人気投資信託として買われるようになったのが米国株価指数S&P500や世界株価指数MSCI AC(オルカン)だ。図表3は投資信託協会のデータで公募投資信託の毎月の外国株と国内株の買越・売越額を示した。

24年1月から外国株(主に米国株)の買越額(水色棒)が跳ね上がり、月間8000億円前後で推移しているのが分かる。年間では9兆~10兆円の新たな外貨(主に米ドル)買い・円売りが加わっていることにも注意しておこう。

それでは来年までに見込まれる日米の金融政策の変更で、どの程度ドル円相場が変動しそうか、具体的に考えてみよう。

まず日銀が年内に0.25%利上げする可能性は高い。さらに来年0.25%の利上げが1~2回だろうか。それで現在0.50%の短期政策金利は1.0~1.25%になるが、それでも現下の消費者物価指数(生鮮食品及びエネルギーを除く)の前年同月比上昇率3.4%に照らせば2%以上の実質マイナス金利だ。

日銀が予想するように26年度に消費者物価指数の伸び率が2%台に低下するとしても実質金利はマイナス1%以下となるので、この利上げの見込みは控えめな予想だと筆者は思う。

それを前提に考えても、現在1.6%(8月28日現在)の10年物日本国債は26年には2%台前半までの上昇がありそうだ。つまり0.5~0.75%の利回り上昇の可能性が高い。

一方、米国は冒頭で述べた通りFRB理事と議長がトランプ政権の意向を受けたメンバーに代えられることで、関税引き上げによる物価押し上げ効果でインフレ率が高止まりしても(7月の消費者物価指数、前年同月比+3.05%、除く食品とエネルギー)ある程度の利下げに踏み切るだろう。

今年6月公表のFOMC(米連邦公開市場委員会)メンバーの見通しによると26年の短期政策金利の予想中央値は3.6%なので、現在の4.25~4.50%から約0.75%切り下げられる見込みだ。金融政策への「トランプ・バイアス」が実現した場合は、さらに下げられるだろう。

これに応じて米国の10年物国債利回り(4.24%、8月28日現在)がどこまで下がるか、インフレ率が高止まると短期金利ほどは下がらない可能性が高いが、0.50~0.75%は下がると想定しよう。

以上まとめると、26年中に日米の10年物国債利回り格差は現在より1.0~1.5%縮小する可能性が高い。これを図表2に示した20年以来の金利格差と為替乖離率の関係に当てはめると、日米金利格差縮小1%の場合は、相場乖離率で19.2%ポイントの円高・ドル安方向へのシフトが起こることになる。

これは実際の為替相場の値幅に換算すると約18円の円高・ドル安であり、ドル円相場は現在の147円前後から129円前後になる。仮に金利格差が1.5%縮小する場合は1ドル120円前後となる。それでもPPPからの乖離では、まだ円安・ドル高であり、大局的には過度に進んだ円安の修正と言うべきだろう。