Photo:JIJI

Photo:JIJI

東京都心のマンション高騰は、超高額価格物件では投機色が強まり調整余地がある。一方、ファミリー層向けの物件の上昇は賃料の期待上昇、実質低金利、需給逼迫(ひっぱく)と建設費上昇に支えられている。当面は大幅に価格が下落するとは考えにくい。(龍谷大学名誉教授 竹中正治)

高騰する東京都心のマンション価格

戸建ての上昇ペースを大きく上回る

東京都心部のマンション価格高騰が止まらない。都心部ではファミリータイプの中古マンションでも1億円を超えるのがもはや普通だ。果たしてこれは1990年前後と同じような不動産バブルなのか? 仮にそうだとすれば、この先には価格の大きな反落が待ち受けていることになる。

筆者は過去27年にわたって本業の傍ら個人投資家として都心部のマンション投資を手掛けてきた。最近のマンション市況については、エコノミスト兼個人投資家として注視している。

結論から言うと、都心3区(千代田、中央、港)、あるいは都心6区(3区+新宿、文京、渋谷)に増えている数億円(1区分所有)の超高額物件は、海外からの資金流入も加わった投機的な要素で割高に思える。今後何かのショックがあれば、例えば4億円の価格が3億円に下がるようなことも起こるかもしれない。

しかし東京23区全体の数千万円から1億円前後までのファミリータイプの物件については、①インフレ率の底上げを背景にした今後の賃料の上昇期待、②ダブルインカム所得世帯を中心にした需要増と建設コスト面での供給制約という需給的な逼迫(ひっぱく)、③実質低金利の持続など、これまでの価格の上昇は基礎的な条件に支えられていると考えられる。

その結果、今後価格の上昇が頭打ちになることはあっても、大きな反落は期待薄だろう。今回はその点を解説しよう。

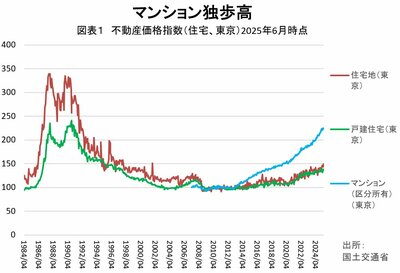

まず図表1をご覧いただきたい。国土交通省の不動産価格指数から東京の住宅地(茶色)、戸建て住宅(緑色)、マンション価格(水色)の推移を描いたものだ。この統計ではマンション価格については2007年からのデータしかないが、90年前後まで遡及(そきゅう)すればマンション価格指数も200~300のレンジだったはずだ。

80年代末のバブル期の一つの特徴は、土地の価格自体が、それが生み出す付加価値(賃料所得)を無視して高騰したことだ。その結果、土地も戸建て住宅もマンションも全て高騰した。まさに「土地神話」の時代である。

その当時と比較すると、過去10余年の価格上昇は、都心のマンションにおいてのみ顕著だ。図表1のマンション価格指数は12年平均の水準に比べて2.3倍である。その一方で、住宅地と戸建ての価格上昇は同期間で1.4~1.5倍にとどまっている。

こうした変化の背景には何があるのか? 一つには不動産の価格評価法自体が90年代のバブル崩壊を経て、合理的な手法に変わったことがあるのだと思う。つまり近隣地の土地の売買があり、その取引価格が上がれば、その周辺の評価価格も同様に引き上げてしまうのがバブル期までの主流の評価法だった。

00年代以降は、不動産が将来に生み出す所得(受け取り純キャッシュフロー)の割引現在価値を基準にする合理的な考え方(ディスカウントキャッシュフロー法:DCF法)が普及してきた。

次ページでは、DCF法に基づいて価格を分析した上で、今後の動向を予測する。