宝くじは、誰が発売計画を作り、どんな事業者が印刷、運送、宣伝をしているのか。実務を取り仕切るみずほ銀行を中心に、宝くじ業界に携わる人々の知られざる奮闘ぶりを追った。(「週刊ダイヤモンド」編集部 中村正毅)

全国自治宝くじ──。1年間に5回発売されるジャンボ宝くじの正式名称だ。

「自治」の名の通り、発売元になっているのは都道府県などの自治体だ。宝くじの詳しい歴史は後述するが、もともと宝くじは戦後、自治体の歳入確保の手段としてこれまで発展してきた。

ジャンボ宝くじ以外にも、近畿や西日本地域などの自治体連合による「ブロックくじ」、「ナンバーズ」や「ロト6」といった数字選択式のくじも含めると、年間で約560回も発売、抽選が実施されている。

そのため、各自治体が個別に運営するのは難しく、ジャンボくじであれば47都道府県と20政令指定都市で、「全国自治宝くじ事務協議会」という連合体を組み、そこでの議論を経て、毎年の発売計画を練っているのだ。

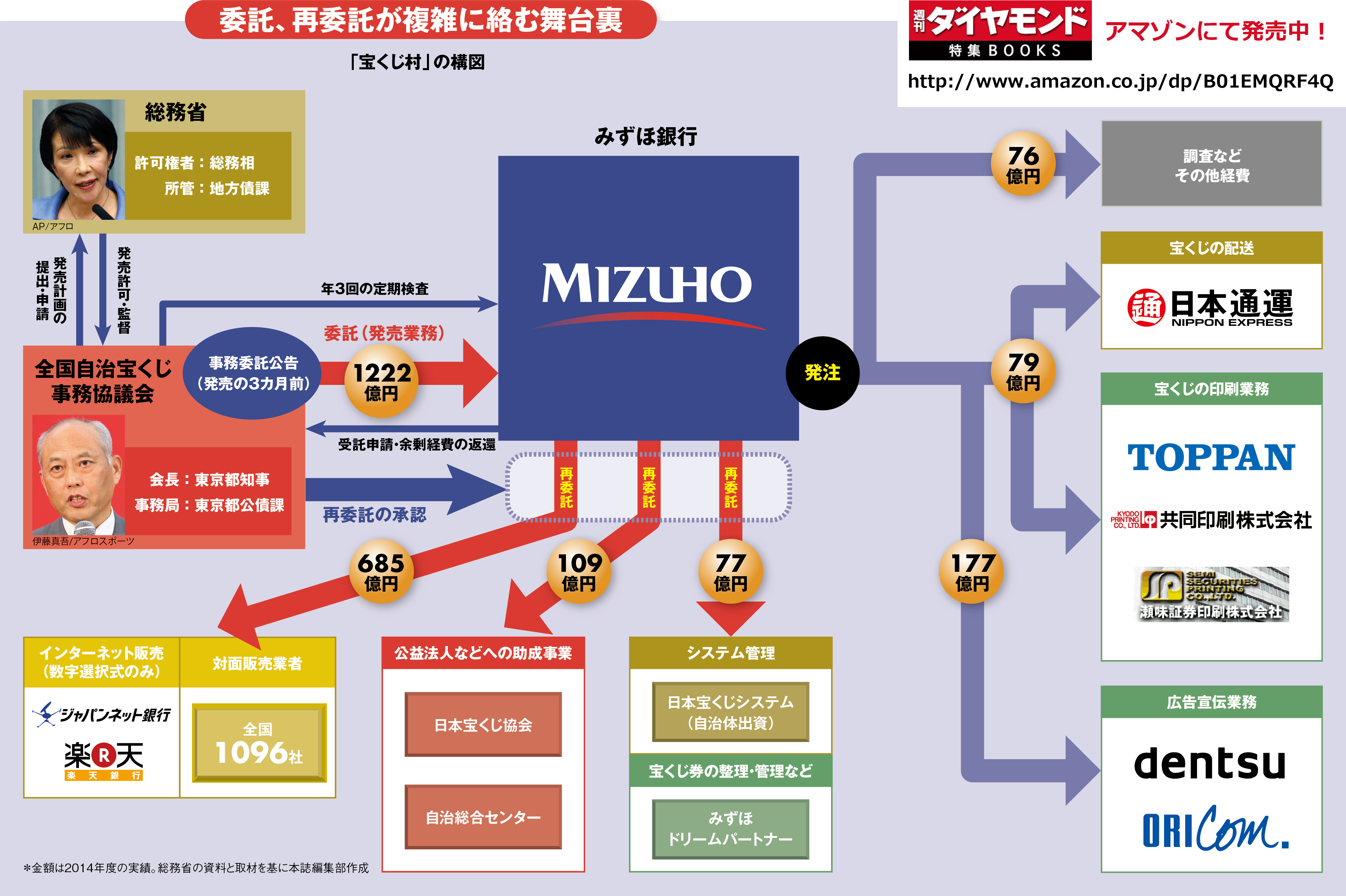

下の図を基にしながら、詳しく解説していこう。全国自治宝くじ事務協議会の会長は、全国の自治体の“親玉”となる東京都知事。事務局長は、同じく東京都の主計部長が務めるのが慣例だ。

実務を担っているのは都の公債課。公債課長が事務局の次長として、日々の細かな業務に目を配る体制になっている。

これまでの販売実績や景気動向、実質賃金の伸び率などを踏まえて、年間発売計画のたたき台を作成するのも、公債課の仕事の一つ。

それを基に、各自治体の代表者が議論を重ねて、毎年10月までに翌年度の計画を決定する。

昨年は大阪市内のホテルで協議会を開き、オブザーバーとしてみずほ銀行などが参加する中で、2016年度の発売計画を決定した。

計画を基にして、実際に発売を許可するのは総務相だ。宝くじの根拠法となる「当せん金付証票法」を所管する実務は地方債課が担っており、計画に問題がなければ発売に向けた準備に入る。

宝くじにおける自治体、協議会の主な仕事はここまで。それ以降は、みずほ銀に業務を委託というかたちで大幅に権限を委譲し、みずほ銀が外注業者を含めて、販売から抽選までを統括しているのが実態だ。みずほ銀は前身の日本勧業銀行時代から長年、受託を担っている。

そもそも、なぜ毎年のようにみずほ銀に委託をしているのか、と疑問に思う読者もいるだろう。