記事検索

「数学」の検索結果:1581-1600/2850件

第160回

【借金玉×『独学大全』】発達障害の僕が「勉強が心底嫌いだった子ども時代の自分」に伝えたい2つのこと

『独学大全』が16万部突破。なぜ、本書はこれほど多くの人をひきつけているのか。この本を推してくれたキーパーソンへのインタビューで、その裏側に迫る。

第4回

ベストセラーサイエンス作家が語る、これだけ「心を打たれた本」は初めてだ

世界各国で話題沸騰の書、ついに日本上陸!養老孟司氏「生命とは何か。この疑問はだれでも一度は感じたことがあろう。本書は現代生物学の知見を十分に踏まえたうえで、その疑問に答えようとする。現代生物学の入門書、教科書としても使えると思う。」、池谷裕二氏「著名なノーベル賞学者が初めて著した本。それだけで瞠目すべきだが、初心者から専門家まで読者の間口が広く、期待をはるかに超える充実度だ。誠実にして大胆な生物学譚は、この歴史の中核を担った当事者にしか書けまい。」、更科功氏「近代科学四百年の集大成、時代の向こう側まで色褪せない新しい生命論だ」、さらには、ブライアン・コックス、シッダールタ・ムカジー、アリス・ロバーツなど、世界の第一人者から絶賛されている、ノーベル賞生物学者ポール・ナースの初の著書『WHAT IS LIFE? (ホワット・イズ・ライフ?)生命とは何か』の発刊を記念して、本書の内容の一部を紹介する。

自分の居場所と学び舎を探し続ける「外国にルーツを持つ子どもたち」

現在、日本には290万人あまりの外国人が暮らしている。「外国にルーツを持つ子どもたち(外国につながる子どもたち)」も年々増え、その国籍や母語の多様化が目立ってきている。「外国にルーツを持つ子どもたち」のひとつの課題が日本語の習得であり、教育機関や各家庭にとどまらず、NPO、ボランティア団体の支援がなされているものの、その実情はあまり知られていない。高校進学を目指す「外国にルーツを持つ子どもたち」へのサポートなどを行う、認定NPO法人 多文化共生センター東京の枦木典子代表理事に話を聞いた。

ダイヤモンド・プレミアム(有料会員)ならダイヤモンド社のベストセラーが電子ブックでお読みになれます!月ごとに厳選して提供されるダイヤモンド社の話題の書籍から、ここでは一部を抜粋して無料記事としてお届けします。全体をお読みになりたい方はぜひダイヤモンド・プレミアム(有料会員)にご登録ください!今回は2021年3月提供開始の『結果を出すリーダーはみな非情である 30代から鍛える意思決定力』。自分がトップのつもりで考え行動するリーダーシップの鍛え方をお教えします。

2月22日、大阪地裁において、2013年に行われた生活保護基準引き下げの撤回を求める訴訟の判決が言い渡された。それは、原告であり生活保護のもとで暮らす人々の主張を、ほぼ全面的に認めたものだった。その意義は大きい。生活保護の意義を、もう一度振り返ろう。

USJをV字回復させた立役者としても知られる戦略家・マーケターの森岡毅氏も、実は過去に「暗黒のリーダーシップ期」を経験したという。一体どんな暗黒期を過ごし、いかにそれを脱して一流のリーダーになったのか。

第6回

コロナ禍の転職先は「わける」と「つなぐ」で考えよ

問題解決のための「論理思考」は、どうも、難解なことだと思われがちなようです。「フレームワークを学ぶこと」だとも、思われがちです。でも、そうではないのです。考え始めた地点から、答えにたどり着くまでの「道筋」を、自分でつくることです。正解のない問いにぶつかった時に、自分だけの答えを見出す方法です。「わける」と「つなぐ」という、たった2つの行為で。

USJをV字回復させた立役者としても知られる戦略家・マーケターの森岡毅氏は、「リーダーシップは生まれつきの能力ではなく、後天的に身に付けられる」と語る。自身はリーダーになるまでの過程で、自身の特性や強みをどうに発見し、弱点をどう補ってきたのか。

第9回

聖光学院はなぜ神奈川トップの進学校になったのか

戦後、横浜に設立されたカトリック男子中高一貫校の聖光学院は、神奈川県最多の東京大学合格者を輩出するまでに進学実績を上げている。同校OBであり、生え抜きの教員として、半世紀にわたりその成長を見つめてきた工藤誠一校長。2021年の中学入試を振り返りながら、今後目指す教育の内容についても語ってもらった。

科学者たちは、新型コロナウイルス禍で世界が危険な段階に差しかかっていると指摘する。それは新たな変異株が増える環境が整う段階だ。

世界中で軍に入隊する若者が増えている。若い層の成人が、新型コロナ禍からの逃げ道を探しているためだ。

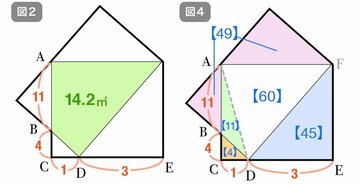

【中学受験への道】第96回(後編)

東京「男女御三家」の算数問題を解く【2021年中学入試】(後編)

終わってみれば、ほぼ前年並みに志願者が集まった2021年首都圏中学入試。コロナ禍で学力の低下も指摘されたが、東京を代表する男女難関校の算数はどのようなものが出題されたのか。実際に解いてみながらその傾向についても考えていきたい。

【中学受験への道】第96回(前編)

東京「男女御三家」の算数問題を解く【2021年中学入試】(前編)

終わってみれば、ほぼ前年並みに志願者が集まった2021年首都圏中学入試。コロナ禍で学力の低下も指摘されたが、東京を代表する男女難関校の算数はどのようなものが出題されたのか。実際に解いてみながらその傾向についても考えていきたい。

第133回

「学校教育はダメだ!」という文句を言う人に、独学の達人があえて伝えたいこと

「独学大全』著者の読書猿さんが「勉強が続かない」「やる気が出ない」「目標の立て方がわからない」「受験に受かりたい」「英語を学び直したい」……などなど、「具体的な悩み」に回答。今日から役立ち、一生使える方法を紹介していきます。

リスクをものともしない個人投資家の間で新たなブームが生まれている。2013年に冗談で始まった暗号資産(仮想通貨)「ドージコイン」だ。

第53回

自らの力で社会を変えたい――そんな情熱や使命感を抱いて挑戦する若きリーダーたちは、どのように育ってきたのか。今回は、農産物のオンライン直売所「食べチョク」を運営するビビッドガーデンの創業者、秋元里奈さん。代々、農業を営む家庭に生まれ育ったというアイデンティティーが起業に結び付くまでには紆余曲折がありました。

「早慶に受かったら、どっちに行くか悩みます」。こう言うのは今年、早稲田大と慶應義塾大を受験する明治大1年の男性(18)だ。大学に籍を置きながら他大学を目指す“仮面浪人”。「コロナ禍で大学に行けない無為な日々」を受験勉強に充てることにした。父親が早稲田大出身なのも影響したという。

2020年のNHK連続テレビ小説(朝ドラ)の「エール」に出演していた二階堂ふみは、慶應義塾大に在学中だ。

米国発の招待制・音声SNSアプリ「Clubhouse」の人気がさらに加熱している──最初は日本のスタートアップ関係者を中心に盛り上がりを見せていたが、直近ではアパレルブランド「Herlipto(ハーリップトゥ)」を手がける小嶋陽菜氏や、メジャーリーガーのダルビッシュ有氏、タレントの小島瑠璃子氏などもClubhouseを使い始めた。そこで米国のスタートアップやテクノロジーのニュースを記事やポッドキャストで配信する「Off Topic」の宮武徹郎氏に、Clubhouseが爆発的な人気を見せている背景について話を聞いた。

第52回

社会を変えたいという強い意志と行動力を持つ若者たちは、どのように育ってきたのか。今回は日本とチェコにルーツを持つ岩澤直美さん。日本、ハンガリー、ドイツで育ち、“ハーフ”として経験してきた文化的な衝突を基に、高3で異文化理解教育に取り組むCulmony(カルモニー)を設立。多文化共生社会の実現を目指しています。