組織・人材(21) サブカテゴリ

第4回

映画を切り口に、組織論の様々なテーマやフレームワークを紹介する。今回は、ブラピとロバート・レッドフォードの師弟関係が胸に迫る秀作「スパイ・ゲーム」で、メンターについて考える。

第6回

魚の加工販売という伝統的な業種ながら、「CI」の考え方を導入し、社名変更や人事制度改革、中期経営計画の策定などを次々と実行。社長によれば「変わろうとする社員の気持ち」があったからこそ、という。

第3回

映画を切り口に、組織論の様々なテーマやフレームワークを紹介する連載。第3回は、娯楽超大作「オーシャンズ11」を題材に、良きチームの条件を考える。

第5回

オフィス用品の総合リサイクルで起業し、環境やCSRのコンサルティングにまで事業の幅を広げてきた同社。組織・人材面でも、「行き詰っていると自他ともに認識したら即降格」など大胆な制度を設けている。

第2回

映画を切り口に、組織論の様々なテーマやフレームワークを紹介する連載。第2回は、ファンタジー超大作「ロード・オブ・ザ・リング」を題材にして、リーダーとは何か、考察する。

第15回

若手のやる気を引き出すのが上司ならぬ「情師」です。その「情師」になるための具体的なポイントとは何でしょうか。まず、「上から目線」の態度をやめ、若手を含めたメンバーが会社の主人公である、という意識に変える必要があります。前回に引き続き、今回もリクルート ワークス研究所の豊田善博氏に「適度なかまい方」についてお話を伺います。

第3回

小沢氏辞任により急遽行なわれた民主党代表選。一騎討ちを制したのは鳩山氏。「変化」を求める流れの中、何が勝敗を分けたのか。政権交代をかけた衆院選を前に選択を迫られた議員たち、その舞台裏に密着した。

第4回

モバイルを中心としたEコマースや広告代理事業を展開し、この3年間の売上高成長率は877%を記録。今まさに伸びざかりのビックタウンだが、急拡大したがゆえに組織づくりには悩みもある。近藤社長の戦略とは?

09/05/23/号

かんぽの宿だけじゃない!日本郵政の“暗部”をえぐる大特集

今週の週刊ダイヤモンドの特集は「日本郵政の暗部」。政財界を巻き込んで揺れに揺れている「西川社長引責辞任騒動」の詳報をお伝えしています。知られざる事実を炙り出す「必見スクープ」をご一読あれ!

第1回

映画を切り口に、組織論の様々なテーマやフレームワークを紹介する連載。第1回は、不朽の名作「ショーシャンクの空に」を題材にして、会社や組織との向き合い方について考察する。

第14回

ドライでクールになった組織と個人の関係。そんな今こそ「愛社精神」が若手のやる気を引き出します。そこでカギを握るのは、会社の施策や制度ではありません。現場を預かるマネジャーの意識と行動が重要なのです。

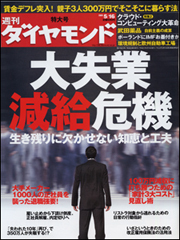

09/05/16/号

やりたい放題の経営者が急増中過去最悪の「失業率5.5%越え」に備えろ!

今週号の特集は、「大失業減給危機」です。大不況のなか、巧みな方法で整理解雇や減給を行なう経営者が急増しているため、「失業率5%越え」さえ囁かれています。失業や減給を免れるノウハウを、ぜひご一読あれ。

第1回

今年3月、群馬県渋川市の老人施設で起きた火災による死亡事故。この施設のように、生活保護受給者などの低所得者を集める、悪質な「無届け老人ホーム」が近年増えている。ではなぜ、“低所得者”を狙うのか――。

第3回

オートバイ買取事業で急成長したアイケイコーポレーションは、人材育成の考え方斬新でユニークだ。目標設定は1ヵ月ごと、それを記入したノートを常に持ち歩き、細かなPDCAサイクルで実現へ向けて動かしていく。

第13回

「今年の大学3年生は、なんかイマイチだね~」現在進行中の採用から、いよいよ「ゆとり世代」が本格的に参戦。多くの面接官が口をそろえて批判しています。しかし、彼らは本当にダメ世代なのでしょうか?彼らにネガティブな先入観を持つことは、「かまうに足る人材」を採れない一因になりかねません。

第2回

東京一番フーズは、ふぐ=高級食材という既成概念を打ち破り、50店舗体制を実現した。坂本社長は、将来独立を考える社員を後押しし、本物の「商売人」へと成長させるために、社内に「塾」を開いている。

第12回

新入社員研修と並行して、来年度の新卒採用が佳境を迎えています。前回まで若手社員への「適度なかまい方」について説明してきましたが、その前に「かまうに足る若手」を入社させることを考えるべきです。貪欲な姿勢を持ちながらも、組織とのバランスもとれる常識感も備えた新人こそが「かまうに足る若手」といえるかもしれません。では、そういう人材をどうすれば採用できるのか。今回は採用ノウハウについて考えます。

第131回

知識労働者の多くは意味のない仕事で忙しさが増大する

ドラッカーは今日、技術者、教師、販売員、看護師、現場の経営管理者など、知識労働を行なうべき人たちが、ほとんど意味のない余分の仕事を課されて、忙しさを増大させていると指摘する。

09/04/11/号

ビジネスマインドで世直しをする!新たな生き方「社会起業家」とは

無償のボランティアと違い、ビジネスとして社会問題に対処する「社会起業家」の存在感が強まっています。労働形態の変化や大不況を機に、今後発言力を増すであろう「社会起業家」をクローズアップします。

第6回

企業が重視すべきは、将棋の“歩”である一般社員の能力を認めて奮起させる「認知力」を持つことです。今回は、漢字さえろくに読めなかった店員を奮起させ、チェーンで一番の業績を挙げた居酒屋の話を紹介します。