週刊ダイヤモンド編集部

予約は入っているのに客が来ない――いわゆる"ドタキャン"。無断キャンセルによる損失は年間2000億円にもなり、経営者を悩まさせている。その実情を打破するため、開発された予約確定アプリ「トレテル」を紹介する。

カルロス・ゴーン氏を日産自動車の絶対権力者に至らしめた要因には、ゴーン流の人事・報酬制度がある。日産改革の核心だったはずの制度の実態を見れば、事件の背景が読み取れる。

「“刺された”としか思えないタイミングですよ」。JPXと10月に秘密保持契約を結び、「総合取引所(以下、総合取)」の協議入りに合意したばかりの東京商品取引所(東商取)の社員らには、思わずそんな考えが頭をよぎった。

役員報酬額の虚偽記載や海外住宅の私的利用など、「カネ」にまつわる疑惑が後を絶たないカルロス・ゴーン日産自動車前会長。その一つが、2008年ごろにゴーン氏が私的な投資で被った約17億円の損失を、日産に付け替えた問題だ。

仏ルノーによる救済劇から19年。立ち直った日産自動車は、ルノーの業績に大きく貢献している。日産の株式の43.4%を保有しているので、その持ち分の利益を計上できるからだ。例えば、2017年12月期のルノーの純利益52億1000万ユーロのうち、過半に当たる27億9100万ユーロが日産の貢献分である。

密漁イカの輸入がなかった場合の輸入量について、3つのシナリオを設定してシミュレーションを行った。

米国では、経営トップと従業員の年収格差が1000倍を優に超えることもある。これがゴーン氏の言う“世界基準”ではある。日本の現状を製造業に絞って分析してみた。

2018/12/15号

カルロス・ゴーン氏の解任劇の裏には、まだ報じられていない新事実がありました。日産自動車の経営陣が大きな賭けを仕掛けた背景には、ゴーン氏らの不正問題、仏ルノーとの関係性以上に深刻な日産の闇がありました。

貿易戦争に絡む米国と中国のその場しのぎの妥協の危うさを、金融・資本市場は見抜いているようだ。

西日本の電力業界の雄である関西電力は“宿題”を終えずに年を越すことになりそうだ。関電は原子力発電所で発生する使用済み核燃料を保管する中間貯蔵施設について、「2018年中に具体的な候補地を示す」(岩根茂樹社長)と明言していた。この宿題の締め切りを守れそうにない状況にあるのだ。

これまで2度にわたり、「世界最高のデジタルバンク」の称号を受賞したアジアの雄がシンガポール最大手のDBS銀行だ。彼らの何がすごいのか。どんな未来像を描いているのか。ピユシュ・グプタCEOのインタビューと共にレポートする。

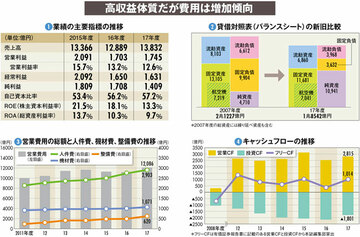

公的支援と大リストラをベースに鮮やかなV字回復を遂げた後、サービスの質を上げて好業績を継続し、ついに成長戦略にかじを切った日本航空。膨らむ費用と利益のバランスをどのように取るのか。

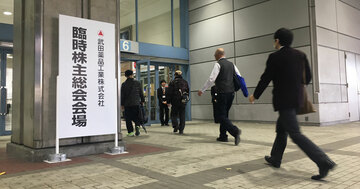

「絶対に反対だ。武田薬品の破滅をもたらす」。5日大阪市で開かれた国内製薬トップ、武田薬品工業の臨時株主総会。巨額買収に最後まで反対した「武田薬品の将来を考える会」(持ち株比率約1%)メンバーで、創業家筋の原雄次郎氏が力説するも、株主からの拍手はまばらだった。

まだまだやれることはある──。ノーベル賞受賞者の2人は、危機にある科学技術立国の最前線に立つ現役の研究者でもある。大学と企業は、再びイノベーションを起こせるか。

第140回

「副作用」と聞くと、どうしてもマイナスイメージで捉えがち。だが副作用を言い換えれば、製薬会社が想定していたものとは別の効能が表れたもの。例えば勃起不全(ED)治療薬「バイアグラ」の効能は、狭心症治療薬の副作用。それに気付いて開発されたことは有名な話だ。

ネット証券大手5社が激しいシェア争いを展開している。三菱UFJフィナンシャル・グループのカブドットコム証券の齋藤正勝社長に今後の成長戦略などを聞いた。

消費者庁は、12月1日から31日までの間、「食品表示の全国一斉取り締まり活動」を行う。全国の自治体と連携し保健所を実働部隊として、30万以上の施設への立ち入りを行い、食品表示が適正になされているかチェックする。

夢のがん免疫治療薬といわれる「オプジーボ」。今年10月、京都大学高等研究院の本庶佑特別教授のノーベル賞受賞が決まったが、記者会見で製薬会社を凍り付かせる発言が飛び出した。

日立製作所が英国で進めてきた原発建設計画が暗礁に乗り上げていることが4日、分かった。同社の中西宏明会長が本誌インタビューで「(出資者を募集したが応じる企業が少なく)極めて厳しい状況に直面している」との認識を示した。

世界で60%ものシェアを持つロボット掃除機、ルンバ。その開発元である米アイロボット社の創業者、コリン・アングルCEOのインタビュー完全版をお届けします。