週刊ダイヤモンド編集部

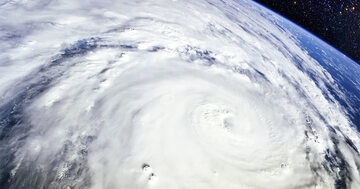

「地球温暖化に伴う気候変動などにより、水害等の自然災害の頻発化、激甚化が懸念される」これは、損害保険会社を監督する金融庁が、2018年秋に公表した行政方針の一節だ。

米国経済は、2018年と比べて減速するが、19年の成長率は2.7%と潜在成長率を上回ると見込まれる。

2019年の日本経済の見通しについて敏腕エコノミスト8人に聞いた。海外経済の減速がマイナスに作用するが、省力化中心に設備投資が拡大し、景気を支えるだろうとの予想が大半を占めた。

ついに、米国が中国・華為技術(ファーウェイ)を潰しにきた。米中首脳会談当日に行使されたファーウェイ幹部の逮捕劇は、日本企業にも甚大なインパクトを与えることになりそうだ。

サラリーマンや主婦、学生から事業会社まで──。株価が見る見るうちに上昇していった1980年代後半、「貯蓄から投資へ」のキャッチフレーズがいまだ実現しない昨今とは大違いで、多くの人々がバブルの熱狂に浮かれ、株式投資へ積極的に手を出していた。

『週刊ダイヤモンド』12月29日・1月5日新年合併特大号の第一特集は「総予測 2019」。次にリーマンショック級の経済危機が起こったら日本に打つ手はあるのか!?2019年の経済を読み解く上で理解することが不可欠な金融政策について、超入門編をお届けします。

2018/12/22・2019/1/5合併号

2019年の経済は、企業はどう動くのか?企業取材の最前線に立つ『週刊ダイヤモンド』の記者6人が、5大テーマについて本気の予測を披露します。

日本人と中国人の国際結婚と聞いて、「小金持ちの中年日本人男性と若い中国人女性」という格差婚が浮かぶとしたら、それはもはや時代遅れだ。今では、“逆転現象”も起き始めている。

第142回

2016年4月、soeasy社長の飯尾慶介はスマートフォンを手にしながら、SNS上を流れる熊本地震のニュースを眺めていた。そのニュースは、被災地で救援物資が必要としている人の所へなかなか届かないという内容だった。ただそのニュースに前後して、どこにでもあるものを代用して急場を凌ぐ“お役立ち動画”がシェアされていることに気付いた。

LINEと連携した損保ジャパンの保険販売、「友だち申請」が1ヵ月530万人

大規模な自然災害が多発し、対応に追われた損害保険業界。損保ジャパン日本興亜の西澤敬二社長に災害をめぐる財務上の課題と、今後の経営動向を左右するデジタル戦略について聞いた。

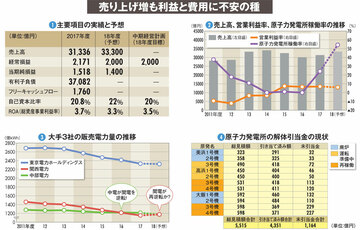

発電コストの安い原子力発電所の再稼働を機に、関西電力は全国で価格競争を仕掛けている。利益率よりも販売の「量」を追い、2位奪還を狙う。そんな中、廃炉費用に上振れの不安が付きまとう。

第7回

コミックアプリ「少年ジャンプ+」や恋活・婚活アプリ「Omiai」など、6000ものサービスを裏から支えるアプリマーケティングのリプロ。急拡大しているサブスクリプションビジネスでは、「アプリマーケティングが必須になる」と強調する平田祐介代表に、サブスクとアプリマーケティングの関係について聞いた。

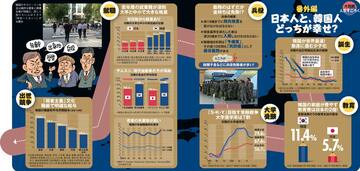

就職難や老後の貧困など、さまざまな社会問題が噴出している韓国。とはいえ、日本人と韓国人の生活には共通項も多い。果たしてどちらが幸せなのか、韓国人目線の「人生すごろく」で比べてみた。

数億円のタワーマンションに暮らす在日中国人が増える一方で、生活保護を受けながら月額家賃1万円程度の“限界団地”で暮らす者は多い。いま、在日中国人にも格差が広がっている。

『週刊ダイヤモンド』2018年12月29日・1月5日新年合併特大号の第1特集「総予測 2019」の発売に合わせて、こちらの特設サイトでは、特典として週刊ダイヤモンドのバックナンバーの人気特集「マンガと決算書でわかる会社のしくみ」(2018年4月21日号)の冒頭部分「マンガ 財務三表を理解せよ!」のPDF(42ページ)を無料で配布します。

第6回

音楽産業ではいくつものサブスクリプションサービスが生まれ、産業構造が大きく変わってきた。サブスク化の激変期にある音楽産業の現在と歴史を、作家で音楽産業の配信サービスについて詳しい榎本幹朗氏に聞いた。

大手金融機関である損保ジャパン日本興亜で働く3人の中国人社員。彼らに、日本に来た動機や経緯、実際に日本で働いてみて感じたことなどを本音で語ってもらった。

日本と同様、韓国のマスコミ業界もゆがんでいる。大手新聞社と財界、政界とのなれ合いやオーナー支配の存在など、“権力との癒着”もささやかれる韓流メディアの構造問題を解剖する。

12月14日、三井住友フィナンシャルグループ(FG)は、2019年4月1日付けで國部毅社長が会長職に退き、太田純副社長を新社長に昇格させる人事を発表した。満を持して、大本命が登板することになる。

韓国経済が構造不況に陥っている。サムスン電子や現代自動車の輸出競争力が削がれ、重厚長大企業がジリ貧になっているのだ。その打開策を握っているのは、実は日系企業かもしれない。