週刊ダイヤモンド編集部

米中の報復合戦の内実は、貿易戦争にとどまらず、超大国としての威信を懸けた「ハイテク覇権争い」である。保護主義を強める米国と世界一の製造強国を目指す中国。両国のはざまで、日系企業は難しい決断を迫られている。

石油元売り業界2位の出光興産と同4位の昭和シェル石油の経営統合が実現する見通しになった。方針決定から約3年を経て、ようやく決着までこぎ着けた。

2018/6/30号

在日中国人数は近く100万人時代を迎えるといわれ、その中身も多くの日本人が抱くイメージとはかけ離れつつある。彼らは日本の社会や企業にどんな影響を与えるのか。日本で最も成功した新華僑と言われる、医薬品開発業務受託機関の国内最大手、EPSホールディングスの厳浩会長に聞く。

6月28日、武田薬品工業の定時株主総会が開かれた。武田は5月8日、アイルランドのバイオ医薬品大手シャイアーの買収を発表しているが、質疑応答の時間に入り、この買収に反対する一派が財務悪化や高リスクを指摘する厳しい質問を投げかけた瞬間、大拍手が鳴った。

第66回

そのロボットは、携帯電話などの部品を製造するある会社のトップに“挑戦状”をたたき付けられたことから開発が始まった。「うちの工場には、なかなかロボットは入れられないなあ」。挑戦状を受け取ったのは、川崎重工業の橋本康彦精密機械・ロボットカンパニープレジデントだ。さかのぼること約4年、登壇した講演会の懇親会でのことだった。

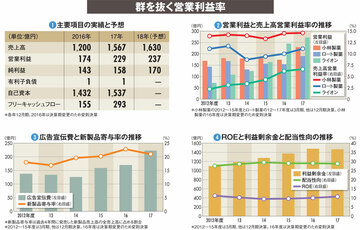

「あったらいいなをカタチにする」のキャッチフレーズ通り、ニッチな製品を続々と市場へ投入してきた日用品中堅の小林製薬。高収益体質を築きながらも、意外な自己変革が進んでいる。

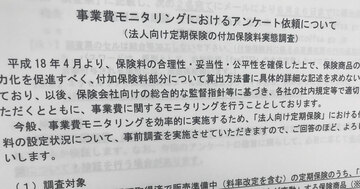

昨春以降、経営者向け保険が大人気だ。経営者が倒れたときの事業リスクをカバーする保険としているが、その実態は紛れもなく企業向けの「節税商品」だからだ。しかし、これに金融庁が「待った」をかけて波紋を広げている。

「大変勉強になるので時間と交通費をかけて株主総会に参加している。記念品をもらうのも楽しみの一つだったのに、なぜ止めてしまったのか」。6月22日に開かれた三菱商事の株主総会で、株主からは不満の声が上がった。三菱商事は今年の株主総会から、これまで配布していた総会参加者へのお土産を取りやめた。

国内製薬最大手、武田薬品工業の定時株主総会は昨年、長谷川閑史前社長の相談役就任をめぐって紛糾した。今年の定時株主総会も大型買収の合意をめぐり、波乱必至の状況だ。

未来を先取りしたい企業たちが今、数学の世界にどっと押し寄せている。ポケットマネーで数学のイベントを開き、社内で数学の勉強会を開催。さらに家庭教師を雇って学ぶほど数学にのめり込んでいるカドカワの川上量生社長に、なぜ数学を学ぶのか、直撃して聞いた。

この1~2年、“香り”を用いた空間演出のビジネスが急速に伸びている。ホテルやイベント会場で香りを使えば、利用客の印象がよくなったり、滞在時間が延びたりする効果が出ているという。香りが秘めるポテンシャルを、ビジネスの最前線で探った。

発端は15日。スズキは、中国の持ち分法適用会社である江西昌河鈴木汽車(昌河鈴木)に対するグループ持ち分46%を、中国側の昌河汽車に全て譲渡したと発表した。

かさ上げされた成長率見通しに加え、医療・介護制度などの歳出改革すらも後退した新財政健全化計画。財政再建に対する安倍政権のやる気のなさが浮き彫りとなっている。

6月18日に大阪府北部地域を襲った巨大地震。1年後のサミット開催を契機に「観光都市・大阪」をアピールする矢先だっただけに、観光産業への打撃が懸念されている。だが、潜むリスクはそれだけではなかった。

2018/6/16号

「次世代エネルギーとモビリティプラットフォームのデザイン」「産業用IoT向けの信頼性の高い無線ネットワークシステムの構築」この難題を解決してもらおうと、トヨタ自動車とNECは、ある学問を扱う若者たちに頼った。

サッカーW杯ロシア大会の初戦で下馬評を覆し、見事に格上の南米コロンビアを撃破した日本代表。グループリーグ突破が決まる可能性もあるセネガル戦に向け、国民の期待も一気に高まっている。こうした状況下、もし次戦で日本が敗れてしまった場合には株式市場に大きな逆風が吹きかねないとの見方が浮上している。

まるで南北朝時代の到来である。大衆薬5団体で構成する日本一般用医薬品連合会(一般薬連)で5月下旬に内紛が表面化、こじれたまま、興和の三輪芳弘社長と大幸薬品の柴田仁会長が共に一般薬連会長を名乗る異常事態となっているのだ。

2018年6月20日、ソフトバンクグループに新副社長として就任したラジーヴ・ミスラ氏は、同グループの事業ポートフォリオの転換に際し、海外財務の“参謀役”として2014年11月に経営中枢に参画。現在はソフトバンク・ビジョン・ファンド設立のプロジェクトを主導する人物だ。メディアには登場しない同氏だが、「週刊ダイヤモンド」が2015年に行った日本メディアの初取材となるインタビュー記事を再掲載する。

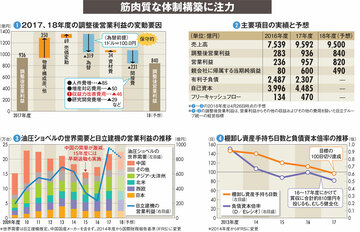

日立製作所に、有力グループ企業として一目置かれる日立建機。数年前の市況悪化で苦しんだが、キャタピラーなど、巨大企業が君臨する建機業界で存在感を示すための攻勢ステージにようやく転じている。

世界最大の化学コングロマリット、ドイツのBASFの連結売上高は、8兆2386億円(2017年度)。日本市場への最初の接触は1888年(明治21年)と古く、今では国内に24の生産拠点のほか、4つの研究開発拠点を持つ。日本における売上規模は2137億円と小さいが、今年2月に“初の生え抜きトップ”となった石田博基社長は、日本法人の戦略転換に踏み出す。