加藤 出

世界中どこに行っても、鉄道の駅や車内には乗客に注意を促すさまざまなポスターが張られている。例えば、米ニューヨークの地下鉄では次のような注意をよく見掛ける。「ポールは安全のためにあります。

政府と日本銀行を合体させた「統合政府」で考えれば、日銀が国債を買い続ければ、政府の借金は“帳消し”になる。それ故、財政再建を進める必要はないのだ、という妄言を時折耳にする。

この4月1日で現行の日本銀行法は施行20周年を迎える。旧日銀法は、日米開戦直後の1942年に制定された。その主目的は、戦時下で急拡大する財政赤字を日銀にファイナンスさせることにあった。

アベノミクスと日本銀行の異次元金融緩和策が始まってから丸5年が経過する。日銀が副作用を考慮せずに大量の“カンフル剤”を経済に注入し続けていることに加え、世界経済回復の多大な恩恵を受け、現在の日本の景気は良好といえる。

政府は2月16日、次期日本銀行総裁・副総裁の人事案を国会に提出した。黒田東彦総裁の続投および雨宮正佳・日銀理事と若田部昌澄・早稲田大学教授の副総裁への推挙だ。

超低金利が招く金融機関の経営危機、ETF(上場投資信託)の大規模購入による株式市場のゆがみ(日銀が大株主になる企業が続出する)、国債金利の低下に伴う財政規律の弛緩といった問題に、日銀は直面する恐れがある。

日本国内では熾烈な低価格競争を繰り広げている飲食店やサービス業が、海外に進出すると利幅が厚いビジネスモデルにチャレンジする傾向が最近よく見られる。例えば、立ち食いそば店の「名代富士そば」は、国内では「かけそば」300円、「冷やしたぬきそば」390円、「天ぷらそば」410円(いずれも税込み)といった価格帯で勝負している。

米国で2月2日に発表された1月の平均時給は、前年同月比2.9%と高い伸び率を示した。通常、賃金が上昇することについて株式市場は好材料と受け止めるわけだが、今回は違った。

今筆者は年明け後の金融市場関係者の見解を聞くために米国東海岸に来ている。当面の米経済については、やはり全般的に強気の見方が多い。昨秋から米景気の改善が顕著になってきたところに、さらなるカンフル剤である減税策が決まった。米トランプ政権は今秋の中間選挙に加えて、2年後の大統領選挙も強く意識しているようだ。

黒田東彦・日本銀行総裁は1月23日の記者会見において、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)と異なって、現時点で日銀は金融政策を変えるつもりはないことを強調した。

ビットコインなど仮想通貨の相場に世間の注目が集まる中、国内外の多くのマスメディアが昨年来、中央銀行によるデジタル通貨発行の議論をたびたび報じている。

日本銀行の金融市場局は、1月9日に超長期国債の買い入れオペを200億円減額した。為替市場では「日銀が金融緩和策の出口に向かって動き始める」との見方が広がり、円高が進んだ。

世界経済の好調さもあって、中国国内のエコノミストや国際機関は2018年の中国経済を比較的楽観視している。先日の出張時に中国・北京郊外でマンション価格が下落しているという話を聞いたが、全体的には不動産市場も安定している。

先日、スウェーデンのストックホルムでノーベル博物館を見学したが、入り口付近に今年ノーベル経済学賞を受賞した米シカゴ大学のリチャード・セイラー教授の展示があった。彼が、受賞理由である行動経済学の研究に情熱を注いできた背景には、「人間は合理的に判断する」という従来の経済学の仮定に対する強い違和感があった。

11月最終週から12月初めにかけて、欧州におけるフィンテック(金融IT)を用いたキャッシュレス化の進展をのぞいてきた。英ロンドンでは、非接触式のデビットカードおよびその機能を搭載したスマートフォンのアプリが急速に普及。

全米ゴルフ協会(USGA)など米国のゴルフ団体は、ゴルファーを「18歳以上で、過去12カ月に最低1回は規定ラウンドを回ったことがある人」と定義している。その中で年間8~24回プレーする人を「コアゴルファー」、同25回以上を「アビッド(熱心な、貪欲な)ゴルファー」と定めている。

巨匠レオナルド・ダ・ビンチの幻の絵画とされていた「サルバトール・ムンディ(救世主)」が、11月15日に米ニューヨークで行われた競売大手クリスティーズのオークションにおいて、4億ドルで落札された。

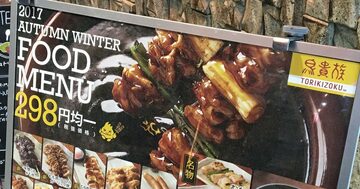

全品280円(税抜)を28年以上維持してきた焼き鳥チェーン「鳥貴族」が、10月に298円へ値上げした。人件費や原材料費の上昇が理由だ。8月下旬の値上げ発表時に同社の株価は急騰したが、マスメディアに大きく取り上げられたことが、販売上はマイナス効果になってしまったようだ。

ドナルド・トランプ米大統領は、米連邦準備制度理事会(FRB)の次期議長にジェローム・パウエルFRB理事(64歳)を指名した。彼はこれまでジャネット・イエレンFRB議長の金融政策をFRB内部で支えてきた人物なので、政策の継続性という点で米金融街のウォール街は安堵している。

10月下旬の米国出張の際に、サンフランシスコからシリコンバレーにかけてのベイエリアに立ち寄った。ここはシリコンバレーの高額所得者が多い地域で、平均年収は全米平均の1.6倍といわれている。