加藤 出

UberやLyftといったシェアライド(相乗り)サービスがマンハッタンの渋滞を悪化させている、という指摘を最近米ニューヨークでよく聞く。地下鉄からシフトする利用客が増え、それが街中の車の数を増加させているという主張だ。

「日本銀行は世界の他の中央銀行を上回る金融緩和策を行っている。これを勇敢というよりも無謀だと見なしている人は正しい」国際決済銀行(BIS)の元チーフエコノミスト、ビル・ホワイト氏は4年近く前の2014年11月、すでにそのように述べていた。

ベネズエラ政府はかなり前に物価統計の公表をやめている。よって、現時点の実態は誰にも分からないのだが、野党は6月時点で国内のインフレ率は4.6万%に達したと主張していた。また、闇市場における為替レートからインフレ率を推計することで著名な米ジョンズ・ホプキンス大学のスティーブ・ハンケ教授は、同国の6月末のインフレ率は4.3万%、7月末は3.3万%と述べている。

東京・神田駅の近くに「馬力」という居酒屋がある。7月28日に出演したBS-TBSの経済番組「週刊報道Bizストリート」で、この店で人気の「バリキン」(590円)が紹介されていた。生ビールに焼酎を加えてアルコール度数を高めたという飲料だ(生ビールより100円高い)。

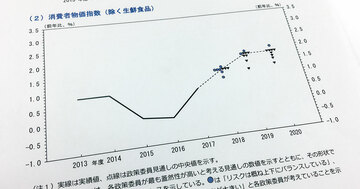

7月20日に発表された日本の6月の全国消費者物価指数は、日本銀行にとって衝撃的な弱さだった。生鮮食品とエネルギーを除いた総合指数(コアコアCPI)の前年同月比は、0.2%へ低下した。

地方銀行、第二地方銀行の約4割が、本業の収益において2018年3月期決算で3期以上の連続赤字に陥ったという(「読売新聞」より)。

「グローバル債務残高」が膨張を見せている。これは先進国と新興国の政府部門、企業部門、家計部門の借金を国際決済銀行(BIS)が集計したものだ。世界金融危機前の2007年末は110兆ドルだったが、17年末はそこから58%も増えて174兆ドルに達した。

日本だけでなく多くの先進国で、景気が良い割に物価が過熱しない状況が続いている。以前なら失業率がこんなに低下すれば、インフレ率は高騰していた。グローバリゼーションやデジタル革命がそれを抑制している面がある。

ヘルシンキにあるフィンランド中央銀行は、小規模だが実にしゃれた美しい建物に入っている。しかし、正面の銅像の台には戦争時の爆撃跡と思われる傷が残されていた。周辺の国々に翻弄された小国の厳しさが刻まれている。

6月、イタリアでポピュリズム(大衆迎合主義)政党「五つ星運動」と極右政党「同盟」による連立政権が正式に発足。その過程において、新政権はユーロ圏から離脱するのではないかと金融市場が懸念した5月、ECBのイタリア国債の買い入れ額が前月より減少した。それが同国債の金利暴騰に拍車を掛けたという怒りが、五つ星運動支持者の間で渦巻いている。

米ワシントンにあるスミソニアン国立肖像画美術館に歴代米大統領の肖像画が並ぶ一角がある。同行してくれた地元在住の知人によると、この展示は見学客がいつも多いという。米国人にとって大統領が特別な存在であることが伝わってくる。

米国の人気歌手テイラー・スウィフトのツアーチケットの販売に、ダイナミックプライシングが採用されたことが昨年から米国で話題になっている。

日本銀行金融研究所は、ほぼ毎年5月末ごろに、海外から中央銀行の幹部や経済学者を招いて、国際コンファレンスを催している。その冒頭の日銀総裁演説に、日銀の問題意識の変遷を見て取ることができる。

日本銀行の株価指数連動型上場投資信託(ETF)保有額は、5月20日現在で19.7兆円に達した。黒田東彦総裁就任前は1.5兆円だったので、13倍に膨張している。現在、金融緩和策の一環として、株価操作を意図してETFか株式を市場から購入し続けている中央銀行は、世界を見渡しても他にない。

ノーベル経済学賞を受賞したサイモン・クズネッツ氏は、「世界には4種類の国がある。先進国、発展途上国、日本、アルゼンチンだ」とかつて語った。発言当時の日本は、急速な工業化と高度成長で驚異の対象だった。他方でアルゼンチンは、第1次世界大戦前は世界で十指に入る豊かな国だったが、長期低落傾向が続いていた。

3月の実質賃金(名目賃金から物価上昇率を差し引いたもの)の前年比が、4カ月ぶりにプラスになった。といってもプラス幅はわずか0.8%だ。「決まって支給する給与」の実質額は0%と横ばいである。大半の家庭にとっては、生鮮食品の価格高騰が年初よりも落ち着いてきたのに伴って、給与の目減り感が一時より和らいだかな、といった程度の感覚と思われる。

米国の10年金利が4月最終週に3%に到達した。「住宅ローン金利はどうなる」といった記事を米メディアは盛んに流している。これまで米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)は、長期金利が跳ね上がらないように超金融緩和策からの出口政策を慎重なペースで進めてきた。賃金や物価の上昇ペースがゆっくりだったからだ。

4月9日から、黒田東彦総裁の体制下として2期目の日銀金融政策がスタートした。安倍晋三首相が黒田総裁を再任し、副総裁の1人にリフレ派経済学者の若田部昌澄氏を任命したのは、超金融緩和策の継続を政権が望んでいることを明確に示している。

今年2月に世界の「腐敗認識指数2017」(トランスペアレンシー・インターナショナル)が公表された。世界180の国と地域において、専門家とビジネスパーソンにアンケートを行い、「公的部門が腐敗していると感じている」と答えた人の割合を指数化したものである。ランキングが上位ほど清潔で、下がるほど腐敗度が高い。

英国と米国、日本の過去20年における毎月の消費者物価指数前年同月比の平均は、各2%、2.2%、0%である。日本銀行のインフレ目標は2%なので、日本では英米のような物価上昇率が理想とされている。