加藤 出

「もし完璧に率直になるなら、この問題を避けることは難しい。われわれは本当のところ、どの程度インフレが起こるプロセスを分かっているのだろうか」。英紙「フィナンシャル・タイムズ」は10月5日の金融政策に関する特集記事の中で、国際決済銀行(BIS)のチーフエコノミスト、クラウディオ・ボリオ氏の発言を取り上げた。

日本は規制が厳しい国なので、Uber(ウーバー)やLyft(リフト)といったライドシェア(タクシー運転手に必要な免許を持たない人が自家用車で乗客を運ぶ配車サービス)は、いまだに認可されていない。

最近の大学生は、20歳になるまでコンパなどの場でアルコールを飲まないようにしているようだ。順法意識が昔よりも高まっている、ということではなく、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に酔った写真が載るのを警戒しているらしい。

この夏に相次いだ大洪水によって、インドやネパール、バングラデシュでは1200人以上が亡くなった。倒壊家屋は95万棟以上、被災者数は4000万人に達するという(8月28日時点、日本赤十字)。東京に住む知人のインド人から被害の状況を聞いていたところ、日本で今後起きるかもしれない災害に話題が及んだ。

「ミステリー以上のものがある。FOMC(米連邦公開市場委員会)がその原因をはっきり理解していると言うつもりはない」米国の失業率は16年ぶりの低さなのに、インフレ率は目標の2%に届かない状況が続いている。9月20日、その理由について、米連邦準備制度理事会(FRB)のジャネット・イエレン議長は記者会見で冒頭のように語った。

BS-TBSの経済報道番組「Biz Street」にコメンテーターとして時々出演させてもらっているが、9月16日の番組で興味深い話題が取り上げられていた。週休3日制の企業が増加しているという特集である。

債務上限に伴う米政府閉鎖リスクは、議会の“先送り策”によって当面回避された。米財務省の資金繰りは、少なくとも来年3月までは支障が生じないもようだ。確率はまだ高くないが、4月15日まで持ちこたえられれば、給与税が入ってくるため、夏場まで政府閉鎖懸念は再燃しない可能性も出てくる。

日本に来ると、最初に財布を買いたがる中国人観光客が増えているそうだ。中国では、電子商取引(EC)大手のアリババ集団が提供するアリペイや、IT大手のテンセントが提供するウィーチャットペイといったスマートフォン決済が爆発的に普及しており、財布を持たない人が増加しているためだ。

「インフレターゲットを意識しながら価格を決める小売業はいない」。イオンの三宅香執行役は、プライベートブランド商品の値下げを発表した8月23日に、そう述べた(「日本経済新聞」)。

8月3週目に米ロサンゼルスに行った際、配車サービスのUber(ウーバー)を使ってみた。これは確かに、革命的に安くて便利だ。ロサンゼルス中心部からハリウッドのチャイニーズシアターまで、相乗りサービスの「Uberプール」を利用した。1人で乗る「UberX」よりも到着は遅くなるが、料金は安い。スマートフォンのアプリで呼ぶと、数分でヒュンダイのソナタ(4ドアのセダン)が来た。中東系の運転手だった。

現在、筆者は米国にいるが、ITを用いた新サービスがますます普及しているように感じた。例えば、空港やターミナル駅では、タクシー乗り場とは別の場所で大勢の人がスマートフォンを片手に車を待っている。タクシー配車サービス「Uber(ウーバー)」などの利用者だ。

米国の政府債務上限問題が金融市場の懸念事項になってきた。スティーブン・ムニューチン米財務長官は、9月29日までに議会が上限を引き上げないと、政府の支払いが遅延する恐れがあると訴えている。

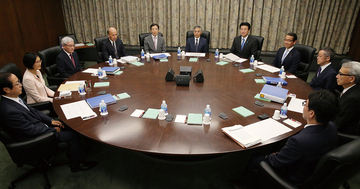

7月24日、元三菱東京UFJ銀行副頭取の鈴木人司氏と、元三菱UFJリサーチ&コンサルティング上席主任研究員の片岡剛士氏が日本銀行政策委員会の審議委員に就任した。鈴木委員にはマイナス金利政策に反対してほしいと思っている金融業界の関係者は多いが、鈴木氏は「業界の代表ではなく、国民の代表として判断する」と述べた。

昨年11月8日の午後8時、インドのナレンドラ・モディ首相は衝撃的な宣言を行った。1000ルピー札と500ルピー札は4時間後(9日午前0時)に法的通用力を失うという宣言だ(1000ルピーは現在のレートで約1750円)。

7月7日に日本銀行は、米欧の債券市場の動きにつられて上昇していた10年日本国債の金利を抑え込むため、「伝家の宝刀」とでもいうべき国債買い入れの「指し値オペレーション」を発動した。

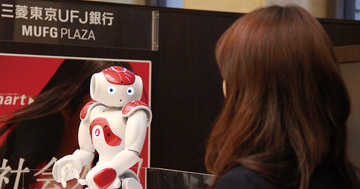

労働市場におけるロボカリプス(ロボットによる人類征服)はすでに始まっているのか。6月27日、欧州中央銀行(ECB)が開催したカンファレンスの主要テーマがそれだった。マリオ・ドラギECB総裁をはじめ、他国の中央銀行幹部も多数参加。ブノワ・クーレECB専務理事は「こうしたカンファレンスを催したという事実が、われわれの関心を示している」と語った。

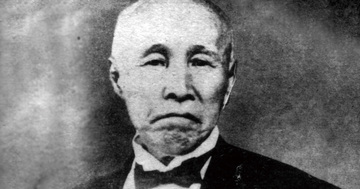

大隈重信(1838~1922年)は、明治維新後の日本において、通貨制度の確立に大きな功績を残した人物である。当時の彼の奮闘が『イノベーターたちの日本史』(米倉誠一郎著)で解説されている。

失業率が低下しているが賃金の上昇が遅く、物価の上昇ペースも緩やか、という現象が日本だけでなく世界的に起きている。欧州中央銀行(ECB)はユーロ圏の景気回復に自信を深めているが、賃金と物価が相互に影響を及ぼして上昇していく動きは、以前よりも弱いと首をかしげている。

英国のブックメーカー(賭け業者)は、何でも賭けの対象にしてしまう。それも気が早い。英国の総選挙は6月8日に終わったばかりだが、政治関連の新たな賭けが多数提示されている(以下、オッズは日本式の倍率で表記)。

6月3日に英ロンドンで、またテロが発生した。5月に出張した際、筆者もちょうど現場近くで食事をしてロンドン橋をぶらぶら歩いた。犠牲者には外国人も多いため、ひとごととは思えない気持ちになった。しかし、ロンドン在住の知人に話を聞くと、英国の人々は案外タフで、職場の同僚との会話の中でも大きな動揺は見られないという。