井上哲也

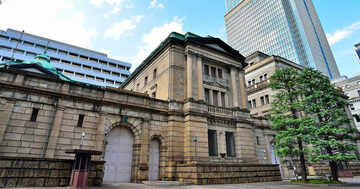

日銀が打ち出した金融緩和策の「レビュー」は中長期的な視点での非伝統的金融政策の評価・検証が狙いというが、その成果は緩和を維持する場合の副作用抑制や「出口」に向けた政策柔軟化の地ならしに活用することも考えられる。

「植田日銀」でも政策金利や国債購入を一定条件が満たされるまで続ける「ストック」の手法を重視する金融政策が続けられる見通しだ。この手法は市場の信認を得たり資産バブルを生み出さないようにしたりする工夫が重要だ。

植田和男氏の日銀新総裁起用は「サプライズ」と受け止められたが、最初の量的緩和策の理論的裏付けをするなど、異次元緩和からの正常化という課題を抱える日銀のかじ取りを担うには適役だ。

日銀は昨年末、「国債市場の機能回復」を掲げて政策変更をしたが、金利のゆがみは解消されていない。裏に「金融政策正常化」の地ならしの思惑があったことを考えると、次の一手はYCCの政策金利引き上げやYCC自体の撤廃が予想される。

日銀のイールドカーブコントロールの長期金利上限引き上げは市場機能の改善を理由にしているが、実質的な利上げを意味する面があり、市場がみるように結果的には金融緩和正常化の第一歩となる可能性は否定できない。

ECBの金融政策は今後、小幅な利上げでの対応に変わる可能性が高い。政策金利が中立的な金利水準に達した一方で、高インフレが峠を越え景気後退のリスクをより重視する姿勢からだ。

今回のインフレ局面で利上げを進める欧米中銀と「緩和維持」の日銀の金融政策が真逆なのは、物価上昇の程度や中身の違いが基本にあるが、「インフレ期待」の制御という難しい課題は共通だ。

ECBの新たな国債買い入れ手段導入は不可解な点があるが、利上げペースなどをめぐる意見の違いを乗り越えて金融正常化を円滑に進める狙いやウクライナ侵攻に対する結束を演出する狙いがあるとみられる。

円安と輸入物価上昇が続き「量的・質的金融緩和」への批判が強まるが、この10年の「壮大な実験」によるインフレ期待醸成の効果や財政政策などとのポリシーミックスの功罪を総括する良い機会だ。

長期金利の上昇抑制に日本銀行は「指し値オペ」を実施したが、金利上昇は金融政策正常化に踏み出した欧米からの波及だけに限界がある。いまのYCCの枠組みを維持するなら、ほかにも工夫が必要だ。

FRBは遅くとも年央には保有国債減額などの「量的引き締め」を始めるが、長期金利の急騰などの金融市場の不安定化を避けながら資産の縮小を進めるには市場との密接な対話が鍵だ。

量的緩和策の修正とその後の利上げに市場の関心が強まるが、欧州中央銀行は市場との対話で難題を抱える。複雑なフォワードガイダンスがECB内や市場との認識の一致を難しくしていることだ。

FRBがテーパリング開始を決め、次の焦点が利上げだが、利上げに慎重とされるパウエル議長と市場とでは温度差がある。円滑な利上げは物価上昇の認識や見通しを市場といかに共有するかが鍵になる。

岸田新政権の「分配重視」の政策が効果を上げるためには、成功へのインセンティブを阻害しないことや雇用機会や投資成果の享受での公平さに配慮することが重要だ。

気候変動問題の対応やデジタル通貨の議論で出遅れた日本だが、温暖化の影響分析やデジタル通貨の下での金融システム安定策の提案などで国際標準づくりに関与し国益を確保する余地はある。

6月FOMCで2023年中の利上げ開始予想が多数派を占めたが、利上げが進んでも最高到達点は2%台前半と予想される。FRBが政策金利のゼロ制約から十分に離れることは難しそうだ。

コロナ後、日米のインフレ率の格差が広がると予想される中で、経済政策は、円安で輸出企業の投資や収益を支えるのか、円高で内需企業や家計の実質購買力を支えることに重点を置くのか、難しい選択に直面する可能性がある。

日本銀行は長期金利の変動幅の明記や新たな付利制度創設などの“政策見直し”を発表したが、将来の機動的な金融緩和の余地を残すなど、緩和の長期戦を意識したものになっている。

「量的緩和」策の金融政策としての評価は分かれるが、この20年でわかったのは、「解除」には相当な時間がかかりその間に次の危機が来て緩和が長期化する上、政策自体に資産価格を押し上げ危機を生む要素を内包することだ。

2021年の金融政策は景気回復をメインシナリオにしたものになるが、市場が正常化を過度に先読みしたり、逆に緩和が長引くと深読みしたりする恐れがある。無用の混乱を避け政策効果を生むには「市場との対話」が重要だ。