AERAdot.

2021年11月に99歳で亡くなった瀬戸内寂聴さんが、97歳の時に上梓した『寂聴 九十七歳の遺言』(朝日新書)。そこには自身の人生における出会いや別れ、喜びや悲しみのすべてが記されており、ベストセラーとなっている。本書より、寂聴さんにとっての「愛」についての一文を一部抜粋してお届けする。

2022年の私大入試が終わった。昨年はコロナ禍で多くの大学が志願者を減らしたが、今年は回復の兆しが見え始めた。「実志願者数」とその増加率から、人気を集めた大学を探った。

2022年のメジャーリーグ開幕戦で、史上初の「1番・投手」で先発出場を果たしたエンゼルスの大谷翔平(27)。開幕直後こそ、快音が聞かれなかったが、16日のレンジャース戦では一試合で2発の本塁打を放つなど、今年も活躍が期待される。実は、現地・アメリカでは日本ではあまり知られてない、大谷をめぐるさまざまな“ドラマ”がある。大谷翔平の番記者を務めた経験もある在米ジャーナリストの志村朋哉氏の新著『ルポ 大谷翔平 日本メディアが知らない「リアル二刀流」の真実』(朝日新書)から一部を抜粋・編集して掲載する。

AERAで連載中の「この人この本」では、いま読んでおくべき一冊を取り上げ、そこに込めた思いや舞台裏を著者にインタビュー。『幸村を討て』は、直木賞作家・今村翔吾さんの著書。戦国時代最後の戦い、「大坂の陣」を舞台に、真田一族、徳川家康、毛利勝永ら戦国武将たち、それぞれの思惑を描く。登場人物たちの躍動感あふれる会話や動きから、武将たちの人物像や時代の空気が立ち上がる。「大きな流れは事前に決めるが、プロットは書かない」と今村さん。「セリフは、出たとこ勝負。瞬時の判断の連続のため、僕にとってはまるで戦です」。今村さんに、同書にかける思いを聞いた。

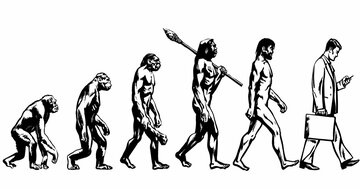

世界の中で日本は平均寿命が最も長く、84.3歳(2021年度版世界保健統計より)。なぜ、現在の私たちはこれほど長く生きられるようになったのか。その背景には「生命を守る」ことを追求してきた人たちがいた。この壮大なる歴史の物語を、米国の人気作家スティーブン・ジョンソンが紡いだのが、『EXTRA LIFE』だ。コロナの影響で世界の平均寿命が短くなったという報告が相次ぐ中、我々はこの「寿命の歴史」から何を学ぶべきなのか。本書を翻訳した、翻訳家の大田直子さんに「寿命の歴史物語」の重要性について解説してもらった。

長寿化が進むにつれ老後資金への不安は募るばかり。先が長すぎるので「中間地点」を設けて、そこでの必要額を探ると、今度は新たに「介護」の準備が必要であることがわかった。介護費用を含めると、いったい80歳でいくらあればいいのか。さまざまな見方を紹介しよう。

大学入学や新卒入社など、新たな環境に踏み出す人が多い4月。そこで課題となるのが、レポートやプレゼン資料などを作成する際に求められる文章力だろう。SNS時代となった今では、「読む人にわかりやすい文章」がより求められるが、それだけを目的に書かれた本がある。

ニューノーマルの働き方として世界的に注目されているのが週休3日制だ。先行して導入した企業からは、社員のモチベーションが上がり、生産性もアップしたと好評だ。その効果について探った。AERA 2022年4月11日号の記事から紹介する。

『昭和・東京・食べある記』は、森まゆみさんの著書。昭和の東京に生まれ育った著者が、子ども時代から現在まで、記憶に残る東京の老舗を訪ね歩いた食紀行。上野、浅草、銀座・日本橋、神田・神保町など13のエリアから、天ぷら、とんかつ、そば、カレー、中華料理、フルーツパーラー、大衆酒場など39の名店を選び出し、店の歴史から代々続く店主の「昭和史」と数々のエピソードを聞き書きで描き出す。後継者たちへのエールも込められている。森さんに、同書にかける思いを聞いた。

4月は大学の入学シーズン。以前より対面での交流がしやすくなり、新たな出会いを楽しみにキャンパスに向かう新入生も多いだろう。ただ、大学側がこの時期、強く注意喚起しているのがカルト宗教やマルチ商法の勧誘被害だ。初対面で正体を見抜くのは難しく、「今年は新入生だけではなく、リアルの交流がやっと始まる上級生も標的にされかねない」(専門家)。大学生が狙われるその手口や特徴の一端を見てみよう。

「当時は“忙しいこと”が今よりずっと『いいこと』だったんです。たくさん仕事をかかえて精力的に働くことが美徳のように考えられていました。でも、この10年でそういう考え方が大きく変化しましたよね。自分の時間を管理するというより、自分の時間の意味を考えるようになったように感じます。発売当初から帯に『チマチマした電子アプリではまねできないyPad』なんて強気な言葉を入れて、iPadの向こうを張るような構えでやってきたんですけど、今やiPadがどうこうという話でもありません。yPadの役目もこのあたりで終わりかなと思いました」

10代での5冠達成という史上初の快挙を成し遂げた藤井聡太さん。A級昇格も史上2番目の若さで達成した。そんな記録に残る2021年度だったが、藤井さんにはどう映ったのか。AERA 2022年3月28日号から。

なぜ、いじめはなくならないのか。最新共著作『リスクを生きる』(朝日新書)で哲学者・内田樹さんと医者・岩田健太郎さんは「アイツはいじめてもいい」と犬笛を吹く存在を鋭く指摘する。リスク社会を生き抜くための視点を本書から抜粋してご紹介する。

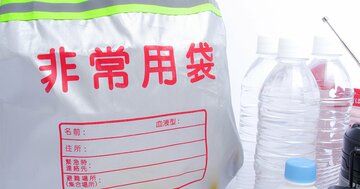

3月16日深夜、宮城、福島両県で震度6強を観測する地震が起き、広範囲で被害が出た。AERA3月28日号では、今回の地震を緊急取材。コロナ禍の災害における「備え」を専門家に聞いた。

先進国の中でも自己肯定感が極端に低いといわれる日本人。昨今、教育界でも「自己肯定感」を育むことの大切さが声高に言われるようになっています。ではどうやって自己肯定感は高めていけるのでしょうか。オンラインスクールでありながら全米トップ校として知られる「スタンフォード大学オンラインハイスクール校長」の星友啓さんが新刊『全米トップ校が教える自己肯定感の育て方』(朝日新書)の中で最新科学によるメソッドを公開しています。

一般入試の志願者数は、大学人気を測るバロメーターの一つ。私立大の志願者数の速報で1位となったのは今年も近畿大で、9連覇となる見込みだ。コロナ禍の影響が続く今年は、どんな変化があったか、気になるランキングを見ていこう。

訴状、蹶起趣意書、宣言、遺書、碑文、天皇のおことば……。昭和・平成の時代には、命を賭けて、自らの主張を世の中へ問うた人々がいた。彼らの遺した言葉を「檄文」という。保阪正康氏の新刊『「檄文」の日本近現代史』(朝日新書)では、28の檄文を紹介し、それを書いた者の真の意図と歴史的評価、そこに生まれたズレを鮮やかに浮かび上がらせている。今回は、日本中を恐怖に陥れたグリコ・森永事件の脅迫状から見えてきた犯人像と事件の背景についてお届けする。

花粉症の本格シーズンを迎えました。今年は寒気が流れ込んだことで飛散時期が例年より遅くなっており、スギ花粉の飛散ピークは、2月下旬~3月上旬の福岡に始まり、東京では3月中旬~下旬とされています。毎年つらい症状に悩まされる花粉症。対症療法ではなく根治治療を考えるのも一案ではないでしょうか?今回は、ながくら耳鼻咽喉科アレルギークリニック院長の永倉仁史先生にお聞きしました。

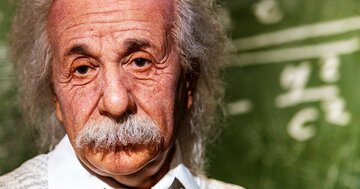

誰もが知る天才・アインシュタインには「人生最大の失敗」があったという。彼を長年にわたって悩ませた「失敗」の驚くべき顛末とは――。その逸話を宇宙物理学者・須藤靖(東京大学教授)の著書『宇宙は数式でできている』(朝日新書)より抜粋して紹介する。

日々の生活のなかでちょっと気になる出来事やニュースを、女性医師が医療や健康の面から解説するコラム「ちょっとだけ医見手帖」。今回は「ワクチン3回目接種」について、NPO法人医療ガバナンス研究所の内科医・山本佳奈医師が「医見」します。