熊倉正修

少子化や政府の補助金削減で大学運営は厳しさを増しているが、国立大の学費を私学並みに引き上げることが国立・私立大学間の公平な競争や社会貢献につながるかは疑問だ。むしろ重要なのは国公立大と私立大の研究と教育、地域貢献に関する機能分担だ。

大阪府で私立高校の授業料完全無償化が始まり、東京都でも私立高校生への追加支援や塾代補助が行われている。こうした政策の下では格差是正や教育機会の平等がむしろ侵食され、公教育の空洞化に拍車がかかる懸念がある。周辺自治体への悪影響も心配される。

子育て支援の一環で大学進学の奨学金拡充が打ち出されているが、学習意欲がないまま入学する学生や専門学校のようなカリキュラムで学生確保に走る大学もある。教育投資の質を上げる工夫がないままのバラマキでは少子化や格差問題の是正にもつながらない。

女性の進学率上昇と社会進出が進むと、女性に選ばれない地域では男性の結婚難や出生率低下が起きやすくなる。出生率などの「西高東低」はそれを示しており、有効な少子化対策を打ち出すヒントになるはずだ。

日本は主要国で政府債務が突出する一方、個人所得税・消費税負担は最低だ。国民が「税金は取られたら負け」という意識を変えず、政治家が国民の反発を恐れて増税を避けていると、財政はいずれ破綻する。

人材投資の重要性が叫ばれ大学進学者向け奨学金が拡充されているが、単に大学進学者を増加させても社会に有用な人材が増えるわけではない。重要なのは進学促進よりも進路の多様化で、若者の社会人への移行を支援すべきだ。

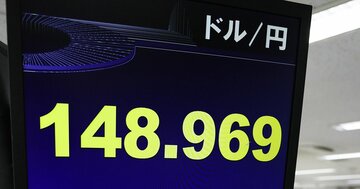

円安加速で総合経済対策作りや為替介入の議論が熱を帯びるが、重要なのは対症療法ではなく円安とインフレ急伸の悪循環に陥らない財政金融運営をすることだ。政府・日銀はマクロ政策の失敗を認めて出直す必要がある。

第3回

低成長や低金利は、資本主義の「長期停滞」ではなくIT化、サービス化、高齢化の自然の帰結だ。現状を冷静にぶんせきせずに、「長期停滞論」に与すると、政府と日銀が誤った政策に邁進するのを許すことになる。

アベノミクスの成果とされる円安だが、安倍政権発足直後には為替レートは適正水準に戻っていたし、日本の産業構造も円高メリットを受ける構造に変わってきた。官民に共通する円安志向は変える時だし、いま警戒すべきは過度な円安だ。

第8回

非現実的な物価目標や成長率を掲げ、金融緩和に突き進むアベノミクス、異次元緩和は、成算も必要性もなく始めて後戻りできないまま、結局、国民に大きな被害を与えた、かつての太平洋戦争の過ちを繰り返す恐れがある。