福田晃広

誰もが迎える最期の瞬間、どのように死をまっとうするのかを考える上で直面するのが、「安楽死」の問題だ。日本では法的に認められていないが、実は合法化しなくとも、すでに事実上行なわれている。東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター教授で、近著に『自己決定権という罠』(言視舎)がある小松美彦氏に詳しい話を聞いた。

2018年度から小学校で教科化された「道徳」。文部科学省は、道徳教科化の目的として、いじめ問題の対応を第一に挙げているが、はたしてどのような効果が期待できるのだろうか。著書『誰が「道徳」を殺すのか』(新潮新書)がある、教育評論家の森口朗氏に話を聞いた。

12月8日、単純労働分野での外国人労働者の受け入れを認める「改正出入国管理法」が参院本会議で可決、成立した。2019年4月から導入されるが、日本の公的医療保険が外国人によって悪用されるのではないかと、一部で懸念の声が出てきているという。社会保障や医療政策が専門である、東海大学健康学部健康マネジメント学科教授の堀真奈美氏に詳しい話を聞いた。

本来食べられるにもかかわらず、食品が捨てられてしまう「食品ロス」。日本では年間1人あたり51kgも食べ物を祖末にしている計算になるという。著書『賞味期限のウソ 食品ロスはなぜ生まれるのか』(幻冬舎新書)があり、食品ロス問題の専門家でジャーナリストの井出留美氏に話を聞いた。

昨年12月、日本漢字能力検定協会は、2018年の世相を漢字一文字で表すと「災」であると発表した。4月の島根県西部地震、7月の西日本豪雨、9月の北海道胆振東部地震など、災害の多い年だったことによるものだ。しかし、専門家によれば、東京で同じような自然災害が起こると、尋常ではない被害が生じるという。自然災害に対する防災研究者である東京大学大学院の片田敏孝特任教授に話を聞いた。

今年の日本人メジャーリーガーの話題は、何と言っても大谷翔平が投手・野手の「二刀流」で目覚ましい活躍を見せたことに尽きる。過去にもイチロー、松井秀喜などの外野手がアメリカ中にその名をとどろかせたが、内野手で成功を収めたといえる日本人選手は皆無だ。なぜ日本人内野手がメジャーで力を発揮するのは難しいのか、これまで2000試合以上を取材してきたMLBアナリストの古内義明氏に詳しい話を聞いた。

誰もが一度は苦しんだ経験があるであろう「便秘」。特に高齢者にとって、便秘は、命に関わる病気であり、決して侮ってはいけないのだという。実は恐ろしい便秘について、横浜市立大学大学院医学研究科の中島淳教授に聞いた。

男子では、張本智和、女子では、伊藤美誠、平野美宇など、これまで圧倒的な強さを誇っていた中国人選手を破り、世界大会で優勝する若手有望株の選手が増えている。2020年の東京五輪では、日本初の金メダルが期待できるが、この強さの秘密はどこにあるのか。

強制わいせつ、レイプなど、女性や子どもを狙った性犯罪事件が後を絶たない。しかも欧米に比べて、日本は性犯罪者に対する処置が不十分だという。被害者学、犯罪学、刑事法学が専門で、元常磐大学学長の諸澤英道氏に詳しい話を聞いた。

就活「学歴フィルター」復活の兆し、巧妙化する手口と実態

新卒採用において、企業が大学名でふるいをかけて選考する「学歴フィルター」。就活中の大学生の間ではよく聞かれるワードだ。たびたびネットで炎上したことにより、企業も人物重視に方針転換するとうたっていたはずだが、近年になって再び学歴重視に回帰しているという。20年以上にわたって、就活業界で学生の指導に取り組み、著書『学歴フィルター』(小学館新書)がある福島直樹氏に詳しい話を聞いた。

7月5日、衆議院で可決した水道法改正案。この先、水道事業も民営化を進めていくという政府の方針に、ネット上では「国民の命に関わる水を民間に委ねるなんて馬鹿げている」との声も目立つが、実際はどうなのか。グローバルウォータ・ジャパン代表で国連環境テクニカルアドバイザーの吉村和就氏に聞いた。

IoT家電普及の落とし穴、盗聴やクレカ不正使用のリスク増大も

私たちの生活を便利かつ快適にしてくれる「IoT機器」の存在。あらゆるモノがインターネットにつながることが当たり前になっていくなか、セキュリティーの甘さから悪用される危険性も指摘されている。いわゆる「IoT機器へのサイバー攻撃」の実態について、横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授の吉岡克成氏に聞いた。

職場でのセクハラやパワハラが横行している現代社会。しかし、特に男性の臭いにより周囲を不快にさせる“スメルハラスメント”も社会問題化しつつあるという。日本人男性の体臭や口臭がきつい原因や、その対策法などを予防医学が専門の内科医兼産業医で、著書『日本人はなぜ臭いと言われるのか 体臭と口臭の科学』がある桐村里紗氏に聞いた。

街を歩けば、オフィスや商業施設、工事現場など、いたるところで目にする警備員の存在。多くの人が知っているようで知らない警備ビジネスの実態を、仙台大学体育学部准教授で、著書『警備ビジネスで読み解く日本』(光文社新書)がある田中智仁氏に聞いた。

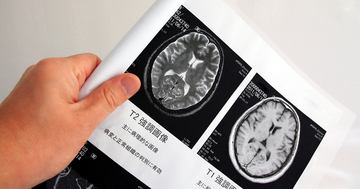

将来的に超高齢化社会を迎えることが確実な日本。医療費の増大が危惧される中、注目されているのが病気になる前に予防するという“未病改善”の重要性だ。2018年1月、「IT×予防医学×検診」をコンセプトに掲げ、“脳ドック”に特化したメディカルチェックスタジオ東京銀座クリニックを開院した知久正明院長に、未病改善について詳しい話を聞いた。

6月1日に導入された「日本型司法取引制度」。海外ドラマなどで聞いたことがあっても、具体的にどういうものなのか、説明できる日本人は少ないだろう。日本型司法取引とは、そもそもどのような制度なのか、その運用目的やメリット、デメリットなどを青山学院大学大学院法務研究科の後藤昭教授に聞いた。

2014年から2017年まで、4年連続「視聴率3冠」に輝き、絶好調の日本テレビ。特にバラエティー番組は軒並み高視聴率だが、日本テレビはなぜ、それまで頂点にいたフジテレビを追い抜くことができたのか。

ここ数年、高齢者による交通事故が社会問題化している。これからますます高齢ドライバーが増えていくことが予想されるなか、人の命に関わる問題のため、対策は急務だ。高齢ドライバーによる事故の実態、高齢者が事故を起こしてしまう要因や対応策などを、早稲田大学名誉教授で日本交通科学学会常任理事の石田敏郎氏に聞いた。

もはや一般化しつつあるといえるほど、世の中を席巻しているキラキラネーム。名付けた親に対する批判もあるなか、それでもなぜ増え続けているのか、著書『キラキラネームの大研究』がある文筆家の伊東ひとみ氏に聞いた。

重大な殺人事件などが起きると、ほぼ必ずといっていいほど被告人に対して行われる「精神鑑定」。誤診の可能性も多分にあるため、批判にさらされることも多い。精神鑑定の実情や意義など、精神科医の岩波明氏に聞いた。