永吉泰貴

#16

73もある地銀上場株は投資対象の絞り込みが難しい。そこで、二つの指標から「割安な金持ち地銀ランキングベスト25」を作成した。益出し余力がありながら株価が割安な地銀リストをお届けする。

#15

業績好調が続く伊予銀行。高い収益性をけん引しているのが、お家芸である船舶金融だ。資金需要の高まりで他の地方銀行も続々と参入しているが、収益源とするのはそう容易ではない。船舶金融独特の内情や参入障壁を紹介する。

#13

企業の貸し出しや手数料収益といった銀行の本業の力を測る本業利益率。3期半分の財務データから関東の地方銀行16行の本業利益率を算出し、数字の低い順に並べたワーストランキングを作成した。

#42

大株主は投資先の経営陣に提案を受け入れてもらえるよう、あらゆる交渉をする。だが、その具体的なプロセスは公にされにくい。そこで、著名投資家の井村俊哉氏とアクティビストファンド代表の松橋理氏の2人が、大株主にまつわる2025年以降の注目テーマについて激論を交わす。前編では、大株主として取り組んでいる経営陣との具体的な交渉方法について議論してもらった。

ディー・エヌ・エー(DeNA)が自治体から預かった住民の医療データを匿名加工し、製薬会社への販売など独自利用していた問題で、個人情報保護委員会は12月25日、こうした行為が「個人情報保護法上の問題となり得る」との初判断を示した。全国の自治体と個人情報取扱事業者に対する「注意喚起」を、一体なぜこのタイミングで行ったのか。その全貌を明らかにする。

債券運用で異彩を放つ地方銀行がある。愛媛県の伊予銀行だ。債券投資などの損益を示す国債等債券関係損益は、2022年度と23年度に続き、24年度中間決算でも伊予銀行がぶっちぎりのトップに君臨している。伊予銀行にとって逆風となるはずの今年7月の円急騰の場面に対応できた理由について、長田浩CFOに聞いた。

#8

9月27日、SBIホールディングスは台湾・力晶積成電子製造(PSMC)との提携解消を発表した。総投資額約9000億円が白紙に戻り、色めき立っていた東北の地銀には悲哀が漂う。突然の資金需要消滅によって地銀に生じた変化を分析すると、窮地に立たされている“限界地銀”の存在も浮き彫りになった。

#7

金利上昇時代に突入し、銀行の本業が復活し始めた。だが、どの銀行も業績が向上するわけではない。そこで銀行103行の3期半の財務データから「本業利益率」を算出。ワーストランキングを作成した。本稿では、北海道・東北の地方銀行を取り上げる。

#18

2024年3月、日本銀行はマイナス金利を解除し、7月には追加利上げに踏み切った。円安と物価上昇が続く中、25年は金融政策をどう進めるべきなのか。3人の論客が徹底討論する。

#7

2024年、日本銀行は金融政策の正常化にかじを切った。25年は日本の利上げと米国の利下げに注目が集まるが、日米の金利はどう動くのか。専門家5人にアンケートを実施し、見通しを聞いた。

#5

株式持ち合い(政策保有株)は戦後の日本で急進したが、現在は売却が進んでいる。政策保有株の意義は戦後80年でどのように変遷し、今に至るのか。金融庁・開示担当の新発田龍史審議官に話を聞いた。

#2

11月26日、全国の地方銀行に激震が走った。純投資に変更した政策保有株について、金融庁が過去5年分にさかのぼって開示させる方針を示したのだ。実質的に政策株であるにもかかわらず純投資に振り替える “保有株ウォッシュ”の疑念が地銀を中心に渦巻いていたことに対応した措置だ。この問題を担当してきた新発田龍史審議官に、銀行が政策株を保有する問題点について聞いた。

#12

7月31日に日本銀行が追加利上げに踏み切り、株価や為替は乱高下した。市場の変化は、地方銀行の運用成果にも影響する。そこで、4~9月の半年間で運用パフォーマンスのランキングを作成した。すると、前期は上位だった地銀が軒並み下位に転落。これまで勝ち組に見えた地銀の足場は意外にも脆いことが分かった。

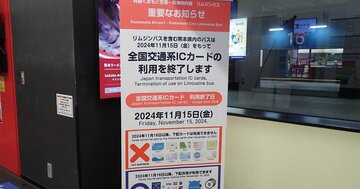

11月16日、熊本県でバスや鉄道を運行する5社が、全国交通系ICカードの利用を取りやめた。廃止当日に各所を取材すると、圧倒的な勝ち組の存在も明らかに。全国の自治体が熊本に注目する真相を探った。

地方銀行最大手の横浜銀行などを傘下に持つコンコルディア・フィナンシャルグループ(FG)。同社のIR(投資家向け情報提供)は、日本IR協議会の「IR優良企業賞」や東京証券取引所の「資本コストや株価を意識した経営」の好事例集に選定されるなど定評がある。地銀業界で特に注目が集まっているのは、PBR(株価純資産倍率)やROE(自己資本利益率)のロジックツリー、企業への貸し出しなどのリスクに対してどれだけ収益を上げられているかを示すRORA(リスクアセット利益率)の重視を掲げたことだ。財務担当の小野寺伸夫代表取締役に、ロジックツリーを公表した経緯や海外投資家との対話方法について聞いた。

2024年の株主総会において、地方銀行全頭取の株主賛成率ワースト1位だったのが大分銀行の高橋靖英頭取だ。高橋頭取は今年の株主総会後に正式就任したばかりだが、のっけから厳しい船出となっている。そこで、株主から不評な理由や挽回策について、高橋頭取本人に話を聞いた。

上場している地方銀行は70社以上もあり、投資対象の絞り込みが難しい。そこで、益出し余力やPBR(株価純資産倍率)などの指標を設定し、上場地銀全73社の「投資妙味のある“金持ち地銀”ランキング」を作成した。益出し余力が十分にありながら市場への期待度が低い、投資妙味のある地銀はどこか。

TSMCの熊本進出により、九州の地銀間で資金需要の争奪戦が激化することは必至だ。熊本県で盤石の地位を築いてきた肥後銀行は、この僥倖でも他行を圧倒できるのか。肥後銀行頭取のインタビュー・後編では、半導体サプライチェーンでの成約件数や、熊本に続々と進出する台湾企業との取引状況について聞いた。

投資家の井村俊哉氏は2022年に地方銀行の大株主となったものの、政策保有株を巡る経営陣の対応に失望し、地銀の株を全て売却。その後、金融庁に制度改革を訴えている。インタビュー後編では、井村氏が不誠実だと指摘する「政策株の隠蔽(いんぺい)行為」と、それを防ぐ方策について聞いた。

2022年に地銀の大株主リストに名を連ねて注目を集めたのが、元手100万円をわずか6年半で1億円に増やし、23年末に通算獲得利益が85億円に達した個人投資家の井村俊哉氏だ。同氏は既に地銀株を全て売却しているが、その背景には投資先の地銀に対する深い失望と本邦のガバナンス改革への危機感があった。井村氏が「憤りを感じた」と語る地銀の行為や、経営陣との間で交わされたやりとり、金融庁へ制度改革を訴えるに至った真意について、ロングインタビューでお届けする。