文芸春秋に入社して2018年に退社するまで40年間。『週刊文春』『文芸春秋』編集長を務め、週刊誌報道の一線に身を置いてきた筆者が語る「あの事件の舞台裏」。ノンフィクション作家・保阪正康と「昭和の怪物」と呼ばれる瀬島龍三の素顔に迫った日々を述懐します。(元週刊文春編集長、岐阜女子大学副学長 木俣正剛)

スパイか?名参謀か?

文春社内も揺れる大調査

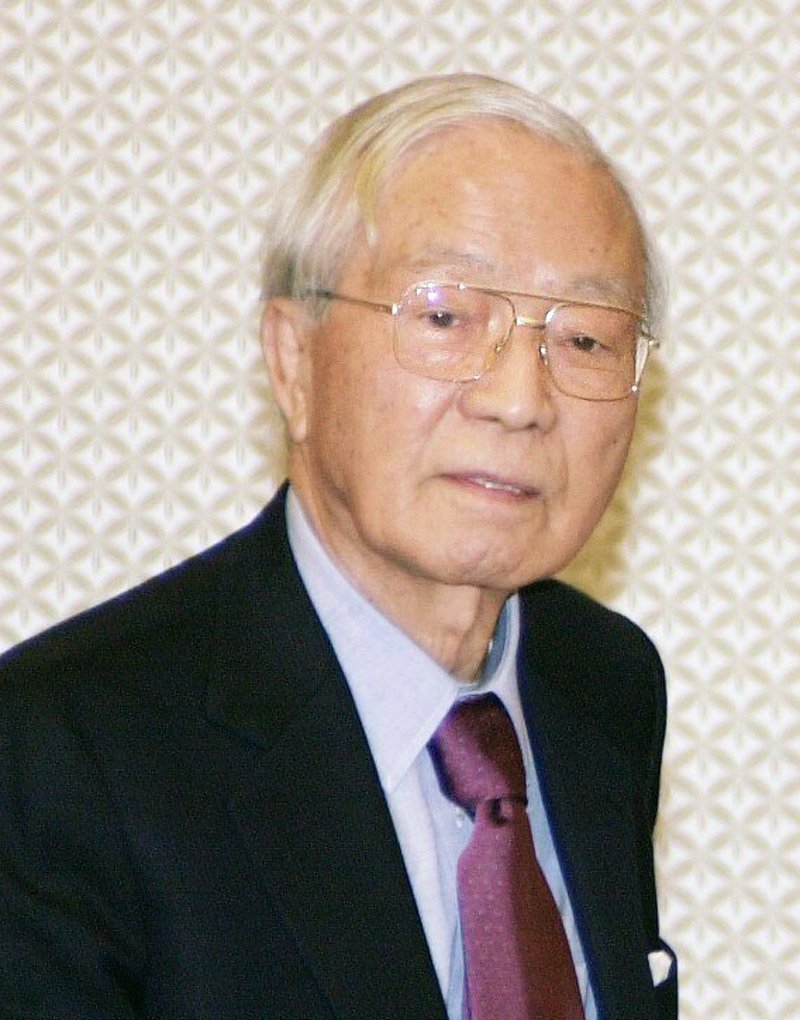

昭和の怪物、瀬島龍三。文春編集者が垣間見た、その素顔とは Photo:JIJI

昭和の怪物、瀬島龍三。文春編集者が垣間見た、その素顔とは Photo:JIJI

保阪正康さんの名著『瀬島龍三 参謀の昭和史』は、戦前、若くして陸軍の中枢を担う参謀となった俊英が、戦後も伊藤忠などの大企業や政府の臨調などを牛耳り、どんどん名を成していったことに対して、大きな疑問を投げかけた名著です。

保阪さんは、若いときから地道にあの戦争に従軍した兵士たちを取材し、イデオロギーなしに淡々と史実を書く素晴らしい作家でした。ですから、この作品の雑誌掲載時の担当者だった私が、作品について何かを語れるかといえば、すべて保阪さんの力で成立したものであり、私は何もしていない、としか言いようがありません。

ただ、地味ではありますが、こういう大きな仕事を始めるときの「社内の空気」のことは述べておいてもいいか、と思います。

この企画を立てた昭和62年の時点で、瀬島龍三氏はすでに巨大な存在であり、国民からもメディアからも「名参謀=名経営者」と見られていたレジェンドでした。山崎豊子さんの『不毛地帯』の主人公、壱岐中佐のモデルは瀬島であるといった風説とともに、シベリア抑留の密約をしたのではないかとか、東京裁判でソ連(現・ロシア)側の証言者として証言台に立ったのだからスパイに違いない、といった色々な噂が飛び交っていたことも事実です。

こうした疑問をすべて調べてみようというのが、私が『瀬島龍三研究』を月刊文芸春秋のプラン会議に提案した理由でした。

当時の編集長は堤堯さん。カラっとした性格で、絶対部下の悪口をいわない、私が好きだった上司の1人です(相当変わった人でもありましたが)。企画は編集会議を通り、取材チームもできました。米国に行って公文書資料館を調べようといった、大がかりな取材計画も許可が出ました。