Photo:VCG/gettyimages

Photo:VCG/gettyimages

ROIC(投下資本利益率)を経営指標に掲げる企業の筆頭がオムロンだ。同社が独自に編み出し、このほど現場のKPI(重要評価指標)をアップデートしたばかりの最新版「ROIC逆ツリー」や、数字を使わない「翻訳式」とは?特集『現場で役立つ会計術』(全17回)の#5では、主導役である日戸興史CFO(最高財務責任者)に、導入当初の「失敗経験」も踏まえ、ROIC経営の真髄を語ってもらった。(ダイヤモンド編集部 竹田幸平)

「ROIC経営」を現場まで貫徹

最新版「逆ツリー」を公開

活用できれば鬼に金棒、しかし、体得するまでは経営者にも現場にも試練の道が待っている……。昨今、そんな財務指標として注目度が高まっている「ROIC(Return on Invested Capital、投下資本利益率)」。今や、日本企業の間で導入ブームだったROE(自己資本利益率)を追いやろうとする勢いすらある、そんな指標だ。

そして、そのROICを経営に活用し、現場にもうまく落とし込んでいる代表的な企業がオムロンなのだ。

日本語で「ロイック」などと呼ばれるROICは、税金を差し引いた後の営業利益を投下資本で割って求める。ポイントは、計算式の分母の投下資本が自己資本と有利子負債を足したものであること。株主に加えて銀行などの債権者も含む、企業の資金の出し手全体から調達したおカネに対し、どれだけリターンを上げられたかを示すものだ。

数年来話題の中心だったROEの場合、借金を重ねて財務レバレッジを高めれば数値が上がるので、高ROEを一概に評価できない弱点がある。だが、ROICでは有利子負債が増えると分母が膨らみ、数値の改善にはつながらないため、「悪いROE」は入り込む余地がない。

そんな有用性もあり、このところ特に関心を集めているのだが、事はそう簡単ではない。何しろ、ROICをきちんと機能させるには経営陣の理解だけでなく「社内全体への浸透」こそが鍵を握るのだが、事業の評価基準を変えることは相当なパワーを必要とし、現場の従業員まで腹落ちさせることは容易でないからだ。

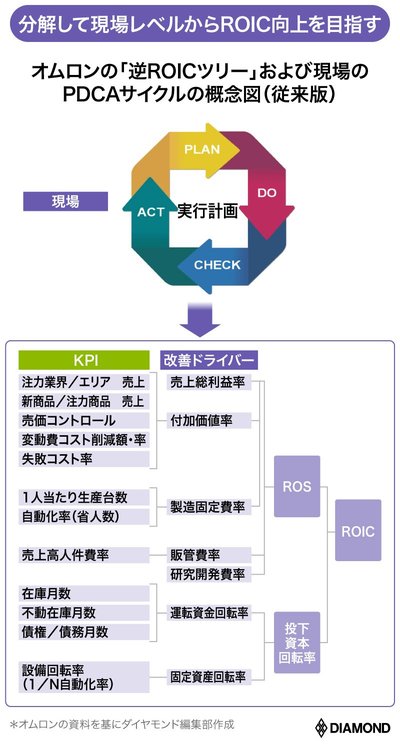

だが、オムロンはそうした課題を乗り越えてきた数少ない企業との声がもっぱらだ。例えば、同社はROICの式を組み替えた上でツリー上に分解し、それを左右逆さまにした独自仕様の「ROIC逆ツリー」を2014年に作り上げた(下図参照)。

さらには、数式を使わずに言葉でROICの意義付けを現場に説く「翻訳式」まで作成。一連の仕組みにより、現場レベルにまでKPI(重要評価指標)を根付かせてきた取り組みで知られているのだ。

ただし、ここに至るまでには長い道のりがあった。一連の取り組みの主導者である日戸興史CFO(最高財務責任者)は、「実は2000年代半ばに初めてROIC導入を進めた際は一度失敗してしまった」と振り返る。

なぜ、当初は導入に失敗してしまったのか。また苦い経験を経て、いかに独自の逆ツリーや翻訳式を生み出すに至ったのか。同社は昨年末、アフターコロナの世界を見据えて14年以来となるKPIのアップデートを行ったところだが、次ページではまだ限られた場所でしか明らかにされていない、同社の最新版のROIC逆ツリーも公開。以降、売り上げ総利益率を重視しながら成長サイクルを回すコロナ禍での運用動向に至るまで、日戸CFOが明かしたROIC経営の真髄を一挙に解説していこう。