上海にいる日本の駐在員の

6~7割がうつ状態に

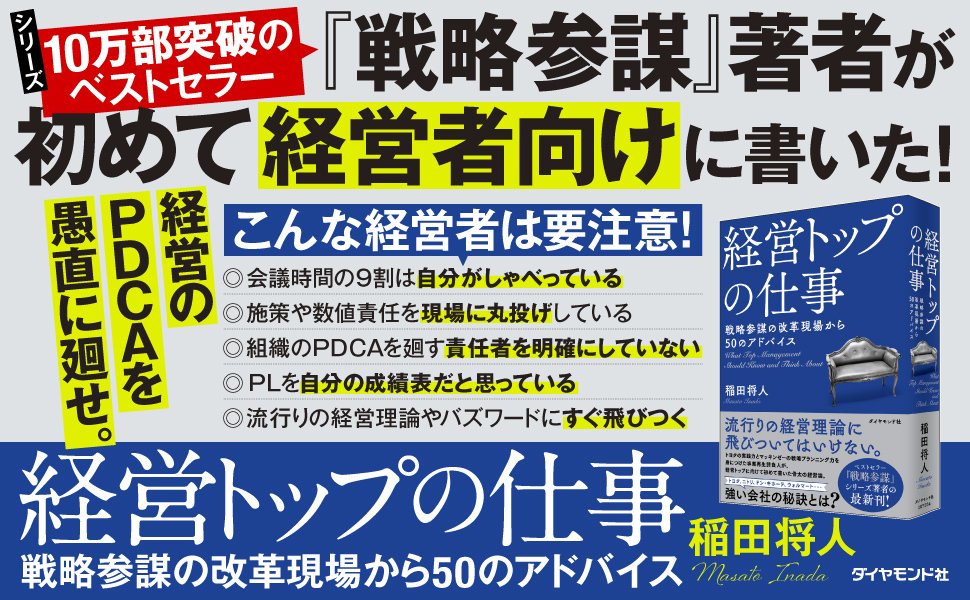

稲田将人(いなだ・まさと)

稲田将人(いなだ・まさと)株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。

コンプライアンスが唱えられるようになり、企業内における法務部が重用されるようになりました。かつての法務部と言えば、仕事もさほど忙しくはなく、「社外と結ぶ契約書については、法務にも廻していただけるようにお願いします……」と社内営業に廻っていたものです。

それでも営業の現場などは、「法務なんかに契約書を回していたら、うるさいことばかりを言って時間ばっかりかかる。早く契約をまとめてしまわないと商談が流れ、せっかくの売上機会を逃す恐れがある。法務は後でもいいから、先に契約をまとめてしまえ」と契約書を廻さないことさえありました。

ところが今や、コンプライアンスに抵触すると、会社の屋台骨さえゆるがしかねないと言われる時代です。法務チェックが会社としての決め事となり、法務の確認待ちの行列ができるようになった企業も珍しくはありません。

コンプライアンスチェックが義務付けられたおかげで、社内での法務のプレゼンスが高まり、仕事も増えて嬉しい悲鳴が上がる状況にはなりました。

しかし、企業としては新しい挑戦に対して意思決定に時間がかかるだけではなく、結果的に、ことごとく案件にストップがかかってしまうケースが出てきました。よく耳にする事例は、海外展開に関する案件です。

たとえば、グローバルに事業を展開している欧米の企業では、海外の国々での事業においては、その国のコンプライアンスコードに則って判断するのが一般的です。

しかし、日本企業の場合は、律儀に日本の厳格な基準をすべての国での事業に当てはめてしまいます。現地駐在社員と本社とのテレビ会議で、「法務のコンプライアンスの見解から、この案件はやめたほうがいいです」となり、新しい案件がことごとく止まってしまうことが多発しています。

数年前の中国への進出が華やかなりし頃に、上海にいる日本の駐在員の6~7割がうつ状態との話を聞いたことがあります。

「人治」色の強い国家、たとえば中国やロシア、ベトナムなどで規模のあるビジネスを展開する際には、ワイロがなければ何も動かないと言われ、このワイロを適切な相手に直接、渡せるかどうかが勝負だとも言われます。

そのような中で、週一回、神棚よろしく祭られた「テレビ」モニターを通した本社との会議があり、そこで日本の本社に決裁権が握られたかのような状態で、現場の事情はもちろん、事業の実態を知らない本社側から、数値責任の追及と共に、「べき論」ばかりを一方的に押し付けられれば、うつ状態になってしまうのもうなずける話です。

ただしこの件については、法務部は自部署に与えられた使命に則って真摯に業務を行っているだけなので、別に彼らが責められる話ではないのです。