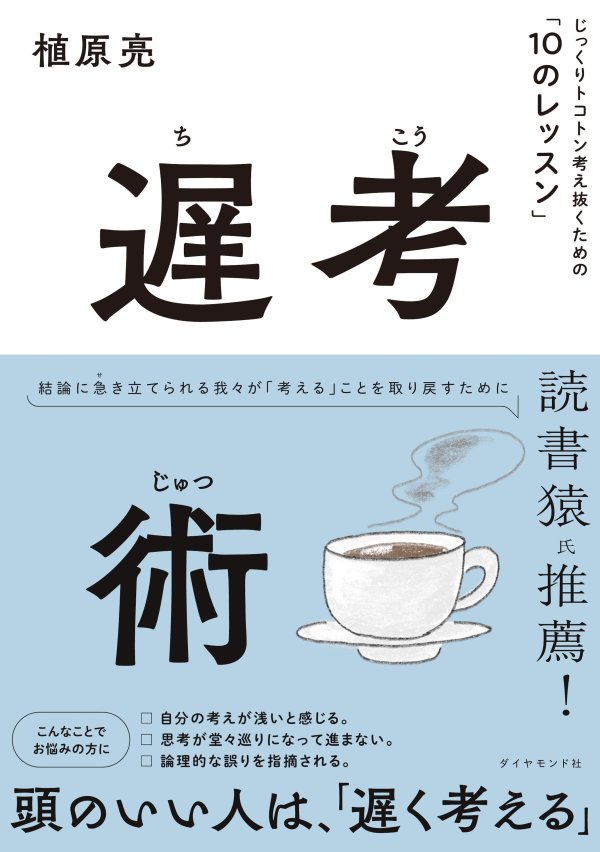

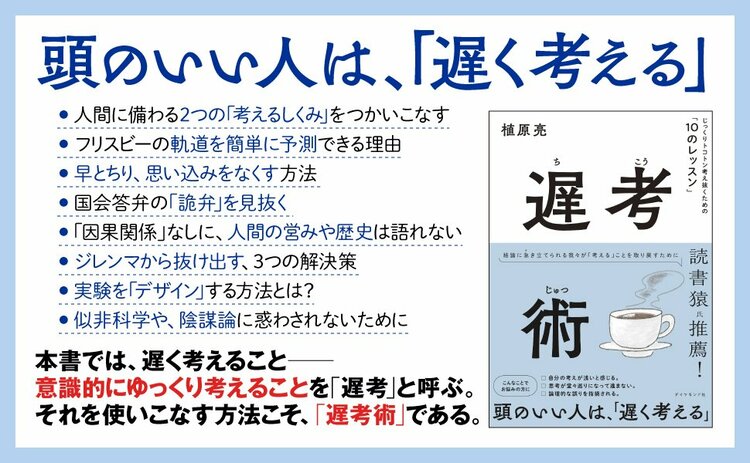

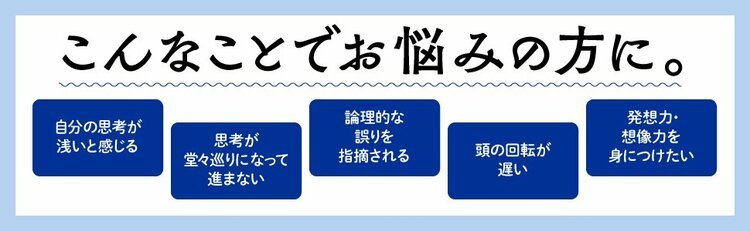

早とちりや事実誤認といった「思考のエラー」は、誰にでも起こりうる。だからこそ、「情報をいかに正しく認識し、答えを出せるか」で差がつく。そのためには「遅く考える」ことが必要だ――そう説く一冊が、哲学者の植原亮氏による新刊『遅考術』だ。

その根幹となる「遅く考えるスキル」を、読書や物語という観点から読み解き、その有用性を指摘しているのが『物語のカギ』の著者で、書評家の渡辺祐真氏だ。今回は、同氏に「物語のもつ魅力と危険性」ついて話を伺った。(取材・構成/前田浩弥)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

物語の魅力ゆえの危険性

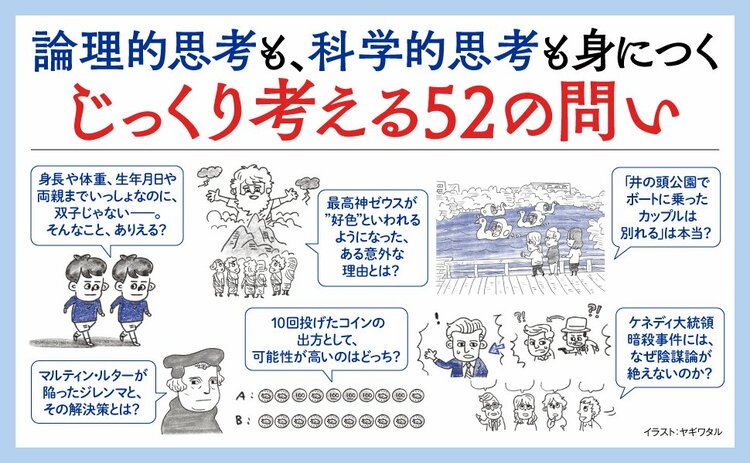

――ご著書『物語のカギ』には、「(科学に)騙されないためにも物語は有益」という一節があります。コロナ禍以降、世界は一段と混沌とし、陰謀論や疑似科学などが簡単に広まるようにもなりました。誤った情報にハマってしまう思考のエラーを防ぐために、私たちはどうすればよいのでしょうか。

渡辺祐真さん(以下、渡辺):これも『遅考術』と『物語のカギ』が密接に関わる、とても重要なテーマだと考えています。

私は「物語って素晴らしい」という思いで『物語のカギ』を執筆したのですが、同時に「物語って危ないものだよ」というメッセージも込めていました。

――「物語って危ないもの」ですか。

渡辺:はい。

物語とは、アニメや漫画、小説といったフィクションの中だけにあるわけではありません。人間は、何かをわかりやすく伝えるときのフォーマットとして、物語を使います。

たとえば、事件を報じるニュースひとつをとってもそうです。ある人間が罪を犯しました。彼は、あるいは彼女はこういう体験をして、こういう理由でこの犯行に至ってしまった――これって物語なんですよね。無数にある情報の中から取捨選択をして、ちょうど「犯行」がクライマックスに来るような物語に仕上げているんです。

理科の授業でも、「電子くんと陽子くんがくっつきたがっています」というように、擬人化した物語に仕立てて、科学現象を説明したりしますよね。そのおかげで、我々は容易に事態を理解することができます。

それだけ聞くと、すごく便利で、やっぱ物語ってすげーじゃん! と思われるかもしれません。

しかし、便利な半面、すごく危険なことなんです。なぜなら、私たちは「物語」によって動かされやすい、ということでもあるからです。

陰謀論も疑似科学も魅力的な物語

――「物語」によって動かされやすい。

渡辺:陰謀論がなぜ信じられやすいか。それは陰謀論が見事に、おもしろい物語になっているからなんですよ。

「どこかのすごく悪い権力者が、裏でこんな考えを持ってこんなことをやっている」という話って、事実かどうかはさておきなんかくすぐられませんか?僕なんかはちょっとワクワクしちゃいます(笑)

そんな陰謀論に対して、「真っ赤なウソだ。事実ではない」と証明するためには、陰謀論のような物語ではなく、理屈で対抗するしかありません。大事なことですが、面白くはありません。

陰謀論が物語として優れているのに対し、これを否定する理屈は、物語にはなり得ない。だから陰謀論の持つ影響力のほうが強く、広まりやすいんです。

物語は、人の理解を促したり、人を説得したり、人を動かしたりする力に長けています。しかし同時に、人を間違った方向へと導いてしまう危険もはらんでいるんですね。

だからこそ、アニメやマンガだけでなく、ニュースや科学論文といった、広い意味での物語を見るときには、ぜひ直観(システム1)ではなくて熟慮(システム2)で向き合ってほしい。

そのときに有効な思考法や注意点を、『遅考術』や『物語のカギ』でたくさんインプットしておいてほしいと思います。

1992年生まれ。東京都出身。東京のゲーム会社でシナリオライターとして勤務する傍ら、2021年から文筆家、書評家、書評系YouTuberとして活動。テレビやラジオなどの各種メディア出演、トークイベント、書店でのブックフェア、学校や企業での講演会なども手掛ける。

毎日新聞文芸時評担当(2022年4月~)。

著書に『物語のカギ』(笠間書院)。編著に『季刊アンソロジスト』(田畑書店)。連載に『スピン/spin』(河出書房新社)など。