森林は「インターネット」であり、菌類がつくる「巨大な脳」だった──。樹木たちの「会話」を可能にする「地中の菌類ネットワーク」の謎を解明した『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』がいよいよ日本でも発売された。刊行直後から世界で大きな話題を呼び、早くも映画化も決定しているという同書だが、日本国内でも養老孟司氏(解剖学者)、隈研吾氏(建築家)や斎藤幸平氏(哲学者)など、第一人者から推薦の声が多数集まっているという。本書の発刊を記念して、本文の一部を特別に公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

偶然の発見──木の根の味方?

足が滑り、私は苗木に摑まった。だが、苗木は抜けて私はほかの苗木をなぎ倒しながら斜面を転がり落ち、びしょ濡れの丸太に寄りかかって止まった。

手にはまだタコ足状に絡まったぎざぎざの根を握っていた。その若木はどうやら人間で言えばティーンエージャーだった──1年を刻む、節から生えた側枝を数えると15歳くらいだ。(中略)

私の手のなかの根は、先端がまるでクリスマスツリーの電飾のように黄色く光っており、根の先にはそれと同じ色の細い細い菌糸がつながっていた。この菌糸の色は、さきほどのヌメリイグチ属のキノコの柄から地中に広がっていた菌糸と非常に近いように見えた。

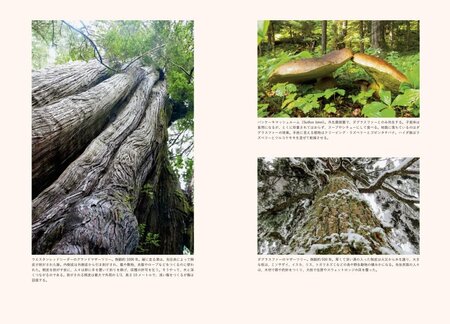

柄の根元から白い菌糸体が伸びるヌメリイグチ属のキノコ(Suillus lakei)。森の地下に広がって付近の木々を結ぶ菌糸から生えた子実体である。木は光合成によって生成した糖を菌類に提供し、お返しに、菌類が土壌から集めた養分を受け取る(『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』本文口絵より)。

柄の根元から白い菌糸体が伸びるヌメリイグチ属のキノコ(Suillus lakei)。森の地下に広がって付近の木々を結ぶ菌糸から生えた子実体である。木は光合成によって生成した糖を菌類に提供し、お返しに、菌類が土壌から集めた養分を受け取る(『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』本文口絵より)。

私はポケットから、摘み取ったキノコを取り出した。黄色い細い糸が垂れ下がっている根の先っぽを片手に、切れた菌糸体がくっついたキノコをもう一方の手に持ってよく観察したが、その2つは見分けがつかなかった。

ひょっとしたら、ヌメリイグチは木の根の味方で、クヌギタケのように死んだ生き物を分解したりはしないのではないか?

地上に出ているキノコは、

「超巨大な菌糸体」の末端にすぎない

私はいつでも本能的に、生き物の語る言葉に耳を傾けてきた。私たちは、大事なヒントのほとんどは大きなものだと思っているけれど、それは美しくて小さなものでもあり得るということを思い出させてくれるものが、この世界にはたくさんある。

私は林床を掘り始めた。黄色い菌糸は、土壌の粒子のすべてを一つひとつ包み込んでいるようだった。私の手のひらの下に、何百マイルもの糸が張り巡らされている。

どんな種類の菌であれ、菌糸(hyphae)と呼ばれる枝状に分かれた繊維状のものも、そこから生える子実体も、地中に広がる膨大な菌糸体のほんの一部であるように見えた。

指先に見えるのは、林床をくねくねと走る菌糸体(『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』本文口絵より)。

指先に見えるのは、林床をくねくねと走る菌糸体(『マザーツリー 森に隠された「知性」をめぐる冒険』本文口絵より)。

ベストの背中のジッパーつきポケットに水筒があったので、私は残りの根の先から土の塊を洗い流した。

これほど立派な菌の塊を私は見たことがなかった──こんなに鮮やかな黄色のものを見るのは初めてだったし、白やピンクまでがそこに混ざって、その各色が別々の根の先を、クモの巣のように繊細な糸で顎ひげみたいに包み込んでいた。

まるで「書物」のような土壌

──そこに記された「つながりのストーリー」

木は養分を吸い上げるために、地中深く、不自然なところまで根を伸ばさなければならない。

それにしても、根の先端からこれほどたくさんの菌糸が伸びているだけでなく、こんな鮮やかな色をしているのはなぜなのだろう? 菌の種類によって色が違うのだろうか? 地中での役割が異なるのだろうか?

私はこの仕事に夢中だった。雄大な森の木々のあいだを縫って斜面を登る高揚感は、クマや幽霊に対する恐怖よりもずっと強烈だった。

私は引き抜いた苗木の根っこを、それを包み込む鮮やかな菌糸と一緒に、大きな木の近くに置いた。森の地下の世界の構造と色を見せてくれた苗木。黄色と白、それにくすんだピンクのさまざまな色調は、子どものころから知っている野生のバラを思い起こさせた。

それが根を張っていた土壌はまるで1冊の本のようだった──色鮮やかなページが次々と重なって、そのそれぞれが、あらゆるものがどうやって栄養を受け取っているか、その物語を見せてくれるのだ。

* * *

(本原稿は、スザンヌ・シマード著『マザーツリー』からの抜粋です)