赤ワインは、圧搾のタイミングが白ワインとは異なり、発酵中に色素や渋みの成分となるタンニンなどを抽出するために、種と果皮も漬け込む。その後、タンクの底からワインを引き抜き、種と果皮は圧搾する。さらに、リンゴ酸を乳酸と二酸化炭素とに分解する工程(マロラクティック発酵)を経て、タンクや樽に1~2年ほど貯蔵される。そして、濾過と瓶詰めで工程は終わる(日本ワイン検定事務局2021)。

純粋な国産「日本ワイン」は

全体の約2割

ある時期までの筆者を含めて、多くの人は、国内製造ワインとは、純日本製の「国産」ワインと思っていたのではなかろうか。つまり、海外から輸入されたワインではないという認識である。

日本国内で製造されたという意味では、この認識は間違いではない。だが、使われている原料は何かを問うと、事情は複雑になる。

国内製造ワインには2つのタイプがある、ひとつは国産のブドウのみで醸されたワイン(日本ワイン)である。もうひとつは、海外から輸入したブドウの濃縮果汁を発酵させたり、輸入ワインと国内製造ワインとを国内でブレンドするワインである。

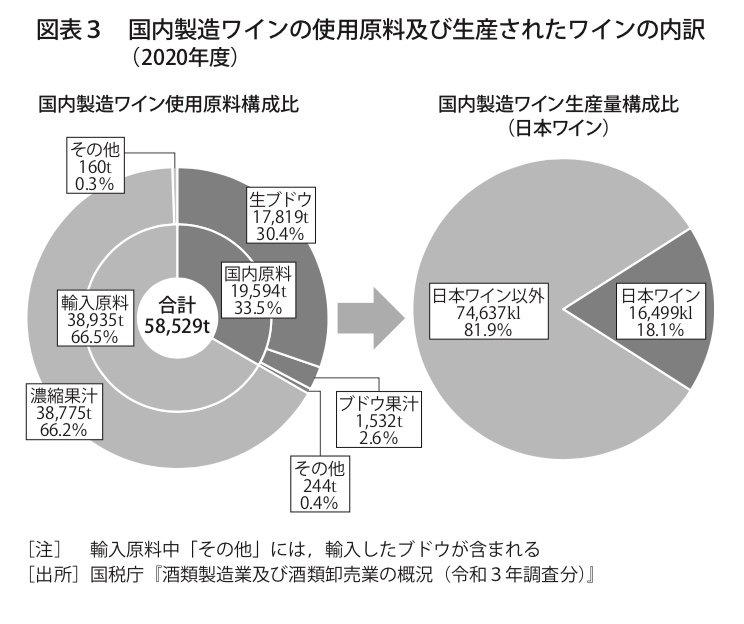

図表3にみるように、2020年度で国内製造ワインの約8割は、日本ワインではない。その原料の7割弱は輸入されたブドウの濃縮果汁を発酵させたものである。

国内製造ワインのうち「日本ワイン」の生産量は18.1% 図表:『お酒はこれからどうなるか』(都留康/平凡社新書) 拡大画像表示

国内製造ワインのうち「日本ワイン」の生産量は18.1% 図表:『お酒はこれからどうなるか』(都留康/平凡社新書) 拡大画像表示

スーパーマーケットのワイン売り場を眺めると、「ポリフェノールたっぷり」や「酸化防止剤無添加」などの健康面を強調する製品が所狭しと並んでいる。これらは、日本ワイン以外の国内製造ワインである。こうしたワインが売られている国は、日本以外にはない。ブドウの一大産地でワインは造られるので、濃縮果汁をわざわざ海外から輸入する必要などないからである。

『お酒はこれからどうなるか 新規参入者の挑戦から消費の多様化まで』(平凡社新書)

『お酒はこれからどうなるか 新規参入者の挑戦から消費の多様化まで』(平凡社新書)都留康 著

このような日本ワイン表示制定への動きは、業界主導ではじまった。1986年に「ワイン表示問題検討協議会」が自主基準「国産ワインの表示に関する基準」を制定したが、この基準では、使用原料のラベルでの表示が義務づけられた。

しかし、2000年代に入り日本のワインが注目されてくると、国際ルールとの整合性が問われるようになり、この基準の改善が求められた。

この延長線上に、国税庁は、酒税法に基づく「果実酒等の製法品質表示基準」(国税庁長官告示)を2015年10月に定め、2018年10月から適用を開始した。つまり、「日本ワイン」表示を法的に明確にしたのだ。日本ワインとは、「国産ぶどうのみを原料とし、国内で製造された果実酒」である。この規定を守れば、「ぶどうの産地(収穫地)や品種等の表示が可能」となる。

2つ具体例を挙げよう。「日本ワインコンクール2019」における品種「甲州」部門での金・部門最高賞受賞ワインは、「島根わいん 縁結 甲州2018」で、欧州系品種(赤)部門での金・部門最高賞受賞ワインは、「シャトー・メルシャン鴨居寺シラー」である。このように、「ぶどうの産地(収穫地)や品種」がきっちりと書き込まれている。ラベルの表記にも目を向けると、日本ワインをより深く楽しめるかもしれない。