Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

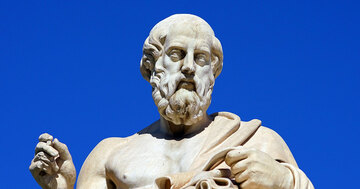

さまざまな考え方にアクセスできる情報化社会においては、「絶対的な真理などない」といった思考停止に陥りがちだ。ここでは哲学作家である飲茶氏が紹介する哲学者ソクラテスのエピソードを通じ、真理探究の意義を探る。本稿は、飲茶『史上最強の哲学入門』(河出文庫)の一部を抜粋・編集したものです。

「人それぞれ」が堕落を生み

考えることを放棄してしまう

プロタゴラスの「絶対的な真理などない、真理とは相対的なものである」という相対主義哲学。それは、現代人の僕たちからすればとても共感できる考え方のように思えるかもしれない。たとえば、「これこそが絶対的真理だ!」と主張する人よりも、「人それぞれだよね」と言う人の方が、柔軟で視野の広いマトモな思考の持ち主のように見えるのではないだろうか。

だが、実際のところ、この「人それぞれ」の相対主義は、ある困った弊害を生み出すことがある。それは「人それぞれで、絶対的な真理なんかないんだから、そんなもの目指さなくてもいいんだ」となって、「真理を求める熱い気持ち」を失ってしまうということだ。

そもそも「絶対的な真理なんてないよね」と言ったって、やっぱり僕たちは「なんらかの正しさ」を見つけていかなくてはならない。どう生きるべきか、どう死ぬべきか、国家はどうあるべきか、なんのために働くのか、そういうことを考えて生きていかなくてはならない。それに、水の「冷たい/暖かい」は人それぞれだから絶対的に決められないとしても、もし、銭湯のような共同風呂があったら、やっぱり「一番最適な理想の温度」を一生懸命考えて、問いかけていかなければならない(そして、えてして世の中は共同風呂のようなものである)。

だが、相対主義の考えを推し進めて堕落してしまうと、「何事も絶対的に決められないんだからさー、適当でいいんじゃなーい?」とさじを投げてしまい、一生懸命考えることを放棄してしまう可能性があるのだ。

それは、特に民主主義国家の場合には致命的である。民主主義では、基本的に投票という「多数決」が重視されるわけだが、多数決が有効に働くためには、事前に人それぞれの正しさや価値観や信念をぶつけあって議論し尽くしている必要がある。そうしてはじめて投票という多数決は、「おさまるところにおさまる」ように機能する。だが、みんなが「正しさ」や「こうあるべき」などの「自分の考えを決めるための価値観」を持っていなければ、多数決は有効には働かない。結局のところ、みんながなんとなく多数決に参加するわけだから、クチのうまい雄弁な政治家、すなわち「もっともらしく話をするだけの扇動政治家」の意見ばかりが採用されるようになっていく。つまり、民主主義は、その場のノリで物事や権力者が決まる無責任な衆愚政治へと成り下がってしまうのである。