テストコースで試乗

技術的な成熟は

では技術的にはどの程度、成熟しているのだろうか。会見後に行われた野洲のテストコースの報道公開では、実際の車両に試乗する機会を得た。

テストコースに入った報道陣の前に到着したのは、連節バス、大型バス、小型バスの順に3台からなる隊列だ。各車両は正着制御により、バス停(を想定した乗り場)の縁石ギリギリまで寄せて停車。これによりバス停と車両の間隔を可能な限り小さくし、バリアフリー性を向上させた。ドアは先頭車両の操作で全車両が同時に開閉する。

自動運転で縁石に正着するバス(筆者撮影)

自動運転で縁石に正着するバス(筆者撮影)

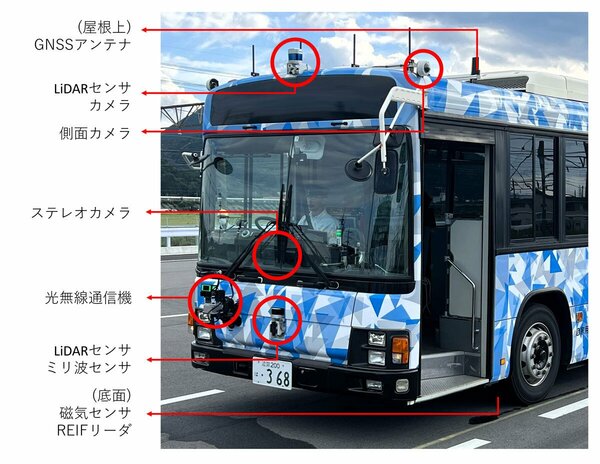

自動走行はGNSS(全地球航法衛星システム)にソフトバンク独自の位置情報を組み合わせ、現在位置を誤差数センチで測位。また必要に応じて磁気センサーが路面に設置した磁気マーカを読み込み、さらに精密な制御が可能だ(東広島市の実験では使用しない)。これに乗用車の自動運転技術でも用いられるLiDAR(レーザー光を用いたセンサー)、ミリ波センサー、ステレオカメラを組み合わせて前方の障害物検知や加減速制御を行う。

隊列走行にあたっては、先頭車両と後続車両の間で5G回線を介した車両間の通信、ミリ波(高周波数帯電波)を用いた車両間の通信、大容量・低遅延の光無線通信の三重系とした。例えば時速40キロで走行中、先頭車両のブレーキ操作を後続車両に送信したとき、受信に0.1秒かかる場合、後続車両はブレーキまでに110センチ進む。0.001秒かかる場合は1.1センチ進む。通信技術が隊列走行の安全性を支えている。

筆者撮影画像に加筆 拡大画像表示

筆者撮影画像に加筆 拡大画像表示

テストコースでは走行試験にとどまらず、単一車線区間での行き違い制御、BRTの位置情報に基づく信号・踏切制御、運行管理システムからの指示による車両制御、運行ダイヤに基づく運行管理など、社会実装を想定した各種試験を行ったことも注目だ。信号や進路の制御が鉄道の考え方をベースにしているのは、いかにも鉄道会社が開発したBRTである。

さて、筆者はまず2番目に走る大型バスに乗車した。先頭車両が発車すると、バスは一切の運転操作を行うことなく先頭車両を追走する。車間距離は約15メートル(プラスマイナス5メートル)とかなり近いが、不安感は全くない。普通の路線バスと同じような感覚で乗車できる。

ただ低速走行時に相当の前後動が発生し、乗り心地はお世辞にも良いとは言えなかった。試乗後にソフトバンク鉄道事業推進本部事業企画統括部担当部長の渡辺健二氏に聞いてみると、当該車両はディーゼルエンジンのAT車で、制御パターンを変更できないため、ちょうどギアが変わる速度域では振動が出てしまうとのこと。これは実用化時に想定されるEV(電気自動車)またはFCV(燃料電池車)のような、トランスミッションを持たない車両であれば解消できるという。

実際、続いて乗車した先頭車両の連節バスは、マニュアルトランスミッションをベースにしたAMT(セミオートマチック)を用いたディーゼルハイブリッド車のため、不快な振動は発生しなかった。乗り心地については車両を含めたシステムの設計で解決できそうだ。

前掲記事の取材以来、約2年ぶりに対面した不破課長に「ようやく形になりましたね」と声をかけたが、不破氏は「ここからが本番」と気を引き締める。

JR西日本とソフトバンクの担当者が繰り返していたのは、社会の受容性を満たさなければ社会実装はできないということ。クローズドコースにおける技術が確立しても、不確定要素が多いフィールド(公道)では未知数だ。そして、これらをクリアしたとしても、利用者に不安を抱かせるようでは交通手段として成り立たない。

人口減少と担い手不足が今後、ますます加速する中、持続可能な地域交通の確立は待ったなしの状況だが、JR西日本は早期の社会実装に向けて急ぎつつも、社会の受容性を高めるステップは慎重に進めたいと考える。今後は実験を通じて洗い出した問題を改善しながら、2020年代半ばをめどレベル4自動運転の許認可取得を目指し、実用化に向けた段階に進んでいく予定だ。

宇都宮ライトレール「ライトライン」の開業でLRTへの関心が高まったが、より安価に同等以上の効果を発揮する可能性を持つBRTにも注目したい。そしてその有力な選択肢の一つとなりうる自動運転・隊列走行BRTを今後も注目し、随時レポートしていきたい。