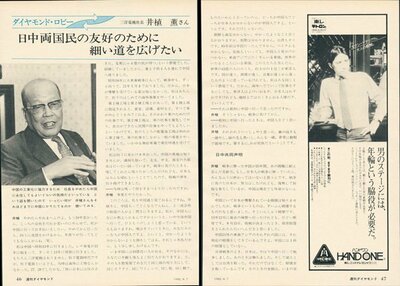

今回は、パナソニックの創業に深く関わった井植三兄弟の末弟、井植薫(1911年2月9日~88年8月13日)の「週刊ダイヤモンド」82年8月7日号に掲載されたインタビューを紹介する。三洋電機の初代社長・歳男、2代目の祐郎に続き、71年に薫は60歳で3代目社長に就任した。

三洋電機という社名は太平洋、大西洋、インド洋の三つの大洋が由来で、創業時からグローバル展開を構想していた。というのも、戦前から日本には松下電器産業、早川電機工業(現シャープ)、東芝、日立製作所、三菱電機といった大手電機メーカーが存在していた。それ故戦後に創業した三洋電機やソニーは、競争の激しい国内市場ではなく、最初から海外市場の開拓を目指したのである。特に三洋電機とソニーは海外志向の強い電機メーカーとして覇を競い、61年には三洋電機はトランジスタラジオの輸出量で先発のソニーを抑えてトップとなるなど話題をさらった。

もっとも、薫が社長に就任した71年は、8月のニクソンショックによって1ドル360円の固定相場制が崩れ、円高ドル安がどんどん進行していた時期だ。当時、三洋電機の輸出比率はカラーテレビを中心に30%。そのうち54%が米国向けだったため、経営を直撃した。国内でいくら経費削減しても追い付かない状況に追い込まれた三洋電機は、米大手小売業のシアーズ・ローバックと提携し、カラーテレビの大量納入を開始。現地生産・現地販売によって為替リスクを回避する戦略を確立した。

そして、80年代に入って薫が並々ならぬ関心を寄せていたのが、巨大な人口を有しながらもまだ進出できていない中国だった。ただし単に商売のためだけでなく、インタビューでは戦争責任についても言及している。敗戦国の日本はすっかり復興を遂げたというのに、戦勝国である中国は日本への賠償請求を放棄し、いまだに外貨不足に苦しんでいる。「そこへ、ひともうけに行くとはなんたる考えか。日本人ならば、困っているときにはご協力するのが普通じゃないか」と一喝している。

86年に薫に代わって社長に就任した井植敏(歳男の長男)は、2002年に中国最大の電機メーカー、ハイアールと提携を果たした。薫にしてみれば、中国家電がそこまで世界での存在感を高めるに至ったのは本望だったろう。ところが一方、三洋電機は2000年代以降、大型液晶や半導体への巨額投資に失敗し、経営再建の過程で元々縁の深かったパナソニックの傘下に入る。そしてパナソニックは11年、旧三洋の白物家電事業をハイアールに売却し、多くの製品分野はパナソニックブランドに統合された。(敬称略)(週刊ダイヤモンド/ダイヤモンド・オンライン元編集長 深澤 献)

1938年に中国に家族で赴任

終戦後まで足かけ8年いた

1982年8月7日号より

1982年8月7日号より

――中国の工業化に協力するため、社長を辞めたら中国に永住してもよいぐらいの気持ちだと聞きました。いったい何が井植さんをそれほどまでに中国に駆り立てるのですか。

辞めたらやおまへんのよ。もう10年若かったら、こっちの会社を誰か若いのにやらせて、私が中国に行ってお手伝いをしたい。辞めてから行ったら、向こうに迷惑をかけるから。年寄りが行ってもどうもならんからね(笑)。

私は中国へ1938年に行きました。日中戦争が37年に始まって、早速38年に視察に行きました。もちろん三洋電機はありません。松下電器時代ですが、松下電器といえども、当時は海外に工場なんかなかった。27、28歳でしたかな。「狭い日本には住み飽きた。中国にゃ4億の民が待つ」という感覚でした。結婚していましたから、妻と子供4人を連れて中国へ渡りました。

41年に大東亜戦争に入って、戦争中も、ずっと向こうで、46年5月までおりました。だから、日本が爆撃を受けている姿は知らなかった。私はあちらで、松下の初めての海外事業をやってました。

第1種工場と第2種工場とがあって、第1種工場に指定されると、資金、設備、資材など、全て軍が面倒を見てくれる。その代わり軍のためだけの仕事です。第2種工場は、軍の仕事を優先してやり、余力ができたら民間の仕事をやってもよろしいというわけです。私のところの乾電池工場は初めから第2種で、軍の仕事をしながら一般の事業をやっていました。いわゆる無給軍属で奏任待遇を受けていました。

私は向こうに足かけ8年おった。中国の奥地は知りませんが、中国東北部(旧満州)を除いて、華北、華中、華南の大都市はだいたい回っています。戦争に負けたときも、残してくれたら残りたかったんだけれども、日本人はみんな帰れということでしたので、敗戦の翌年、引き揚げてきました。

――当時は残って何をするつもりだったのですか。

事業をやりたかった。

このごろは、私を中国通と見ておるんですね。井植さん、中国人ってどんな人でんねん、と一流会社の幹部の人がよく聞きに来ますよ。私が、中国人に何か教えられるんですかと言うと、いや今後中国へ行って、ひともうけしようと思っている、という人もおりますわ。僕はそういうときに、あなたみたいな人が中国人ですよ、と言うと、分かったような分からないような顔をしてはる。それじゃ失礼だから、もう少し申し上げるんです。

いま中国には10億近い人がおる、その中には、あなたに年齢も体もよく似た人がおりますよ、と。その人を理髪店であなたと同じ頭の刈り方にして、同じネクタイ、同じワイシャツ、同じ服、同じ靴で、ものを言わんと立っていたら、どっちが中国人でどっちが日本人か分からないのが中国人ですよ、と言うんです。それだけじゃないの。

朝鮮も南北分からない。分かったようなこと言う人がおりますが、実際は分かりません。台湾もそうです。85年前は中国だったんですから。ベトナムも分からない。安南人といっても、中国人と見分けがつかない。東南アジアにたくさんいる華僑。世界中至る所にいる華僑。この人たちを含んだら、世界43億の人口のうち、約3分の1近くが東洋人です。国が違う、習慣が違う、言葉が違うから違った人のように思っているけれども、私は皆同じという感覚です。だから、海外へでていって仕事をするにしても、東洋人はようけおるぞ、日本人はわずかですけれども、地球上ではたくさんおる人種だぞ、と言うんです。

――それは最初に中国へ行って思ったのですか。

そうじゃない。戦争に負けてから。

――最初に中国へ行ったときは、中国人をどう思いましたか。

われわれと一緒やと思った。鼻の高さも一緒やし、頭の毛も黒いし、みんな一緒。非常に勤勉で器用です。要するに、わが民族だということです。