飲食チェーン店などでもハイブリッド魚が試験的に提供されており、2022年夏にはスシローがタマカイとクエから成る「タマクエ」を期間限定で販売している。

一般消費者への普及にはまだほど遠いが、小売業者や飲食業社が新たな商品を展開して差別化を測っていく上で、ハイブリッド魚がその選択肢の1つになり始めているとは言えるだろう。

さかなドリームも自社のハイブリッド魚の販売を見据えているが、同社の特徴となりうるのが、その生産方法だ。

ベースとなっているのは、東京海洋大学教授の吉崎悟朗氏が研究してきた「代理親魚技法」にまつわる技術。吉崎氏はさかなドリームの共同創業者の1人であり、この春には研究が評価されて紫綬褒章を受章した。

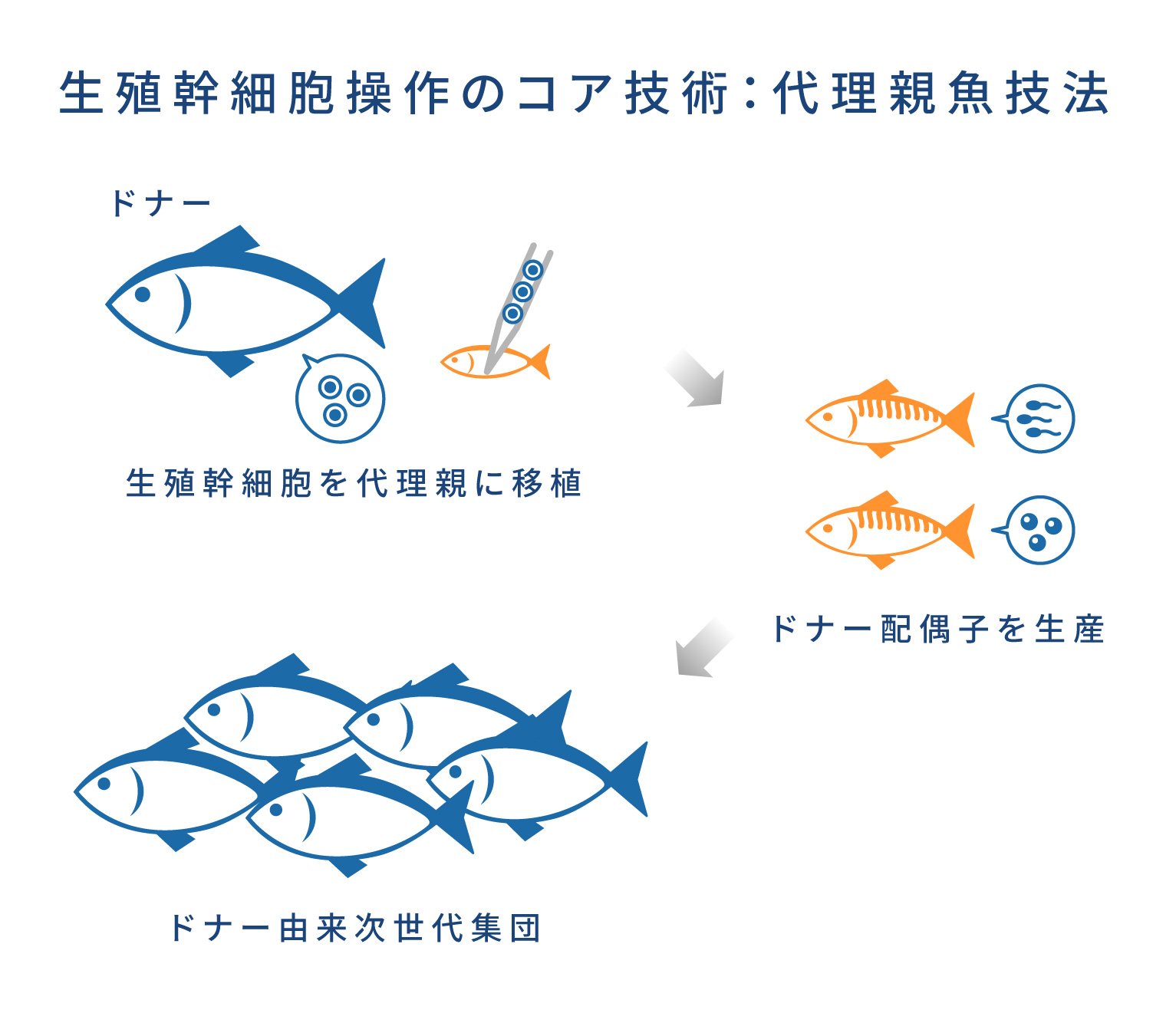

代理親魚技法では、移植元となる魚(ドナー)の生殖幹細胞を、別の魚(宿主、代理親)に移植する。生殖幹細胞は魚の精子や卵のもととなる細胞で、これを移植することにより、宿主が成魚になった際に“ドナー由来の魚”を産ませることができる。

上述したカイワリの取り組みではカイワリがドナーとなり、宿主を担う別の魚がカイワリに由来する魚を産む。吉崎氏の研究では世界で初めてヤマメにニジマスを産ませることに成功したほか、「サバからクロマグロを産ませる」研究なども進めているという。

養殖の観点では、そもそも養殖の難易度が高かった魚を安定して生産できるようになる可能性があるほか、コストの軽減も見込める。小さな魚を代理親にすれば、限られたスペースで、餌代を抑えながら育てられるからだ。

生殖幹細胞は凍結保存が可能なため、絶滅の恐れがあるような希少な魚の「種の保存」にもつながりうる。

この技術の存在は、さかなドリームの事業においても大きいと細谷氏はいう。

「希少魚の完全養殖の実現はとても難しいのですが、代理親魚技法を用いると、ターゲットとする魚がわずか一尾でも手に入れば、次世代のハイブリッド魚を量産することができます。また生殖幹細胞は(一定の時間内であれば)死んだ魚からでも採取できるため、必ずしも生きた状態の希少魚を収集しなくても、プロジェクトを前に進められるんです」(細谷氏)

独自のブランド魚であれば「魚種自体の魅力で勝負ができる」

細谷氏によると、養殖業者の間では海水温の上昇や気候変動などの影響で、養殖の環境が変わってきていることが課題の1つになっている。

もし南方の暖かい海に生息している魚をハイブリッド魚の片親にできれば、水温が高くなっても養殖生産を継続できるかもしれない。代理親魚技法は、そのような可能性も秘めているという。