「感情に振り回されない方法を教えましょう」

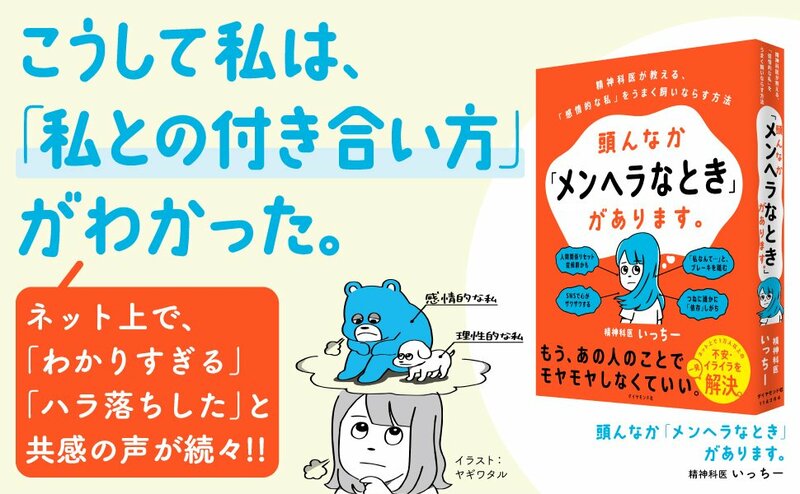

そう語るのは、これまでネット上で若者を中心に1万人以上の悩みを解決してきた精神科医・いっちー氏だ。「モヤモヤがなくなった」「イライラの対処法がわかった」など、感情のコントロール方法をまとめた『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』では、どうすればめんどくさい自分を変えられるかを詳しく説明している。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、考え方次第でラクになれる方法を解説する。(構成/種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「犯人さがし」をしておく

「感情」についての方法です。

考え方のクセを指摘されて「決めつけないでよ」とちょっとムッとする人は、ここでは大きな収穫が得られるでしょう。

なぜなら、あなたに「生きにくさ」を感じさせる真犯人が見つかったからです。

あなたを生きにくくさせる犯人さがしをおこないましょう。

いわゆる「観察」ですね。

「感情」は、理論が通じないような直感的な場面で、自分を動かすためのいわば「緊急装置」に近いものとして備わっています。

「好きだ」「怖い」などという感情は、合理性を取っ払って人を行動させます。

もし、推しのアイドルが会社に現れたら、あなたは仕事中でも飛んでいくでしょう。

感情の影響力によって、私たちは日々動かされています。

ただ、感情には厄介な面があり、あなたに「論理的に不利益な行動」を取らせてしまう場合があります。

カッとなって友人に言ってしまったことを引きずって悩んだり、生理的にムリだからという理由で接客がうまくできないなど、感情に任せての行動は、生きづらさの原因につながってしまいます。

感情は緊急の場面ではあなたを動かしてくれる原動力になりますが、後悔へとつなげる厄介な案内人でもあるのです。

「つねに合理的な思考だけで生きることが正しい!」と言っているのではありません。

そんな人生になってしまうと、たぶんつまらないはずです。

ここでお伝えしたいのは、「感情に流されてばかりでいると、あとあと後悔することになるかもよ」という、ちょっとしたアドバイスなのです。

あくまで感情は参考程度にして、「それはそれ」と割り切れる人が、もっともラクに生きられるということをここではお伝えしています。

あなたを失敗へと導く犯人とは

さて、人間が知覚したことに対して、瞬間的かつ無意識に浮かぶ思考があります。

それを「自動思考」と呼びます。

たとえば、友人にLINEしたのになかなか返信がない場面では、

「嫌われているのかもしれない」

「自分がつまらない人間だからだ」

など、とっさに頭に浮かんでしまう考えがあるでしょう。

このように自動的に考えてしまう「考え方のクセ」のことです。

そのクセが強く働いてしまうと、根拠のない決めつけをしてしまいます。

前述したように、考え方のクセを指摘されてムッとしたり、自分の「なりたい」姿を妄想しているうちに、昔のことを思い出したりしてムカムカしてイヤな気持ちになった人は、「自動思考」によって感情が自動的にマイナス方向に切り替えられているのです。

考え方のクセは、自動的に働いてしまうので、自分ではなかなか認識できず、制御もできないのです。

あるいは、「生理的にムリ」という感覚を抱くことがあるでしょう。

クモやネズミ、ヘビなど、無意識的に嫌いなものって誰にでもありますよね。

それらは、過去に嫌な目にあった記憶や、遺伝子が危険と判断して脳にシグナルを出すことで、自動的に思考してしまい、感情というサイレンを鳴らしてあなたをコントロールしようとします。

このとき、私たちがおこなう情報の処理を分解すると、

「現実での出来事やイベント」→「認知」→「(自動)思考」→「感情」→「行動」

というプロセスが起こっています。ネズミの例で考えると、

「ネズミが現れた」→「ネズミと気づく」→「ネズミ=汚い・不潔」→「生理的にムリ!」→「悲鳴をあげて逃げる」

と、ひとつの出来事に対して、いろいろなことで応じています。

認知と感情のあいだにある「自動思考」。

まさにそれが、あなたが失敗するクセを作り出してきた「真犯人」の名前なのです。

(本稿は、『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』より一部を抜粋・編集したものです)

精神科医いっちー

本名:一林大基(いちばやし・たいき)

世界初のバーチャル精神科医として活動する精神科医。

1987年生まれ。昭和大学附属烏山病院精神科救急病棟にて勤務、論文を多数執筆する。SNSで情報発信をおこないながら「質問箱」にて1万件を超える質問に答え、総フォロワー数は6万人を超える。「少し病んでいるけれど誰にも相談できない」という悩みをメインに、特にSNSをよく利用する多感な時期の10~20代の若者への情報発信と支援をおこなうことで、多くの反響を得ている。「AERA」への取材に協力やNHKの番組出演などもある。