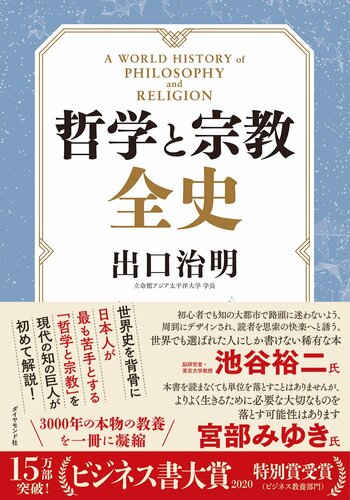

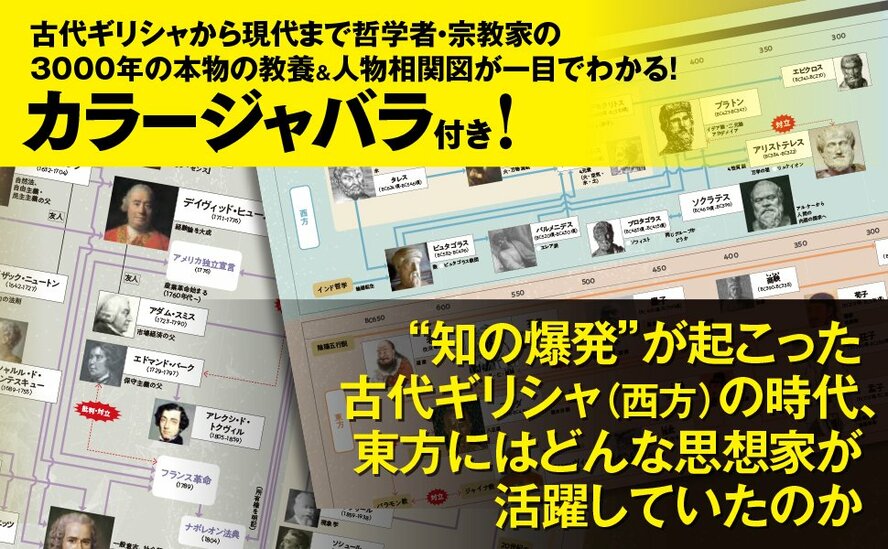

世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)学長。世界史を背骨に日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に解説した『哲学と宗教全史』が「ビジネス書大賞2020」特別賞(ビジネス教養部門)を受賞。宮部みゆき氏が「本書を読まなくても単位を落とすことはありませんが、よりよく生きるために必要な大切なものを落とす可能性はあります」と評する本書を抜粋しながら、哲学と宗教のツボについて語ってもらおう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「言語は記号である」と考えたソシュール

出口治明(でぐち・はるあき)

出口治明(でぐち・はるあき)立命館アジア太平洋大学(APU)学長

1948年、三重県美杉村生まれ。京都大学法学部を卒業後、1972年、日本生命保険相互会社入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て2006年に退職。同年、ネットライフ企画株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008年4月、生命保険業免許取得に伴いライフネット生命保険株式会社に社名を変更。2012年、上場。社長、会長を10年務めた後、2018年より現職。訪れた世界の都市は1200以上、読んだ本は1万冊超。歴史への造詣が深いことから、京都大学の「国際人のグローバル・リテラシー」特別講義では世界史の講義を受け持った。

おもな著書に『哲学と宗教全史』(ダイヤモンド社)、『生命保険入門 新版』(岩波書店)、『仕事に効く教養としての「世界史」I・II』(祥伝社)、『全世界史(上)(下)』『「働き方」の教科書』(以上、新潮社)、『人生を面白くする 本物の教養』(幻冬舎新書)、『人類5000年史I・II』(ちくま新書)、『0から学ぶ「日本史」講義 古代篇、中世篇』(文藝春秋)など多数。

フェルディナン・ド・ソシュール(1857-1913)は「言語学の祖」とか「近代言語学の父」などと呼ばれています。

ソシュール以前の言語学は「歴史言語学」と呼ばれ、言語の系統や伝播関係や特異性など個別の言語研究が中心でした。

それに対してソシュールは、個別の言語研究に携わりながらも、言語の本質を追求し続けて大きな業績を収めました。

ソシュールは、10代の頃から多くの言語を研究し続けていました。

その学習成果を積み重ねる中で、人が話す言葉について、民族や文化を超えて共通する特徴があることに気づいたのだと思います。

すべての言語は記号の体系ではないか、ということに。

記号はフランス語でシーニュ(signe)です。

英語のサイン(sign)と同義です。

シーニュの動詞形がsignifier。

その現在分詞形がシニフィアン(signifiant)で、「意味していること」、すなわち一つの記号を表現した文字とその音声を指します。

過去分詞形がシニフィエ(signifie)で、「意味づけされていること」、すなわち一つの記号が持っている概念やイメージを指します。

たとえば「海」という言葉、すなわち「海」という記号は、海という文字であり、同時にそれは「うみ」という音声で読まれます。

ところが僕たちは、海という文字を見たり、「うみ」という音を聞くと、白い波や松林などの光景を思い浮かべます。

「海」というシーニュ(記号)はシニフィアン(文字と音声)とシニフィエ(概念、イメージ)によって、構成されているとソシュールは気づいたのです。

さらにソシュールは考え続けます。

一つの言葉、すなわちシーニュ(記号)を構成するシニフィアンとシニフィエは、必然的な関係を持っていないと断定します。

それはどういうことか。

次の例で説明します。

日本語ではマグロのことをマグロと呼び、カツオのことをカツオと呼びます。

けれど英語ではどちらもツナ(tuna)と呼びます。

魚屋の店頭にマグロとカツオが売られていた、というのは日本人。

英国人は魚屋の店頭にツナが売られていたといいます。

日本語では蝶と蛾が異なる言葉として存在します。

英語でも蝶と蛾を区別する言葉があります。

けれどもフランス語では、両方をパピヨンと呼びます。

ソシュールが指摘したのは、次のようなことです。

世界に存在する実体要素(マグロやカツオ)に対して、人間が名前をつけているのではない。

世界のそれぞれの言葉を話す人々は、自分の眼前に広がる世界を自分なりに整理して、すなわち世界に区切りをつけて(ツナか、マグロとカツオか)記号をつけ、さまざまな実体要素を認識しているのである。

つまり、連続体である自然を分断することが文化の本質であるとソシュールは考えたのです。

どこまでも広がる水面に海というシーニュ(記号)を、日本人はつけました。

そして海というシニフィアン(文字と音声)に、白い波と松林というような光景をシニフィエ(概念)として関連づけました。

けれど海をseaと記号化した英国人が、このシニフィアンにいかなるシニフィエを関連づけたのか、それは日本人とは関係のない話です。

英国人には彼らのseaの概念(シニフィエ)がきっとあるのです。

おそらく松林はないでしょう。

存在が世界を規定しているのではない!

言語が世界を規定しているのだ

ソシュールの考え方を三段論法で表現すれば、次のようになります。

・言語という記号大系はシニフィアンとシニフィエで成立している。

・しかし、シニフィアンとシニフィエの間に必然的、本質的な関係はない。

・それゆえ世界にさまざまな実体があって、それに人が逐一名前をつけるのではなく、人が世界をどう区切るかで、事物についての認識が成立するのだ。

ソシュールはどのように世界を区切るかが、実は一番大切だと気づきました。

区切り方によって世界は変わるのだと考えたのです。

今まで誰も気づかない考え方でした。

たとえば、カツオとマグロは両方とも回遊魚と呼ばれる魚類です。

ただカツオよりマグロはずっと大きい。

日本語はその大小の差異を区別したのか、英語は回遊魚という共通性を選択したのか、そのことはわかりません。

けれど、カツオとマグロと分けて呼ぶ言語とツナとまとめて呼ぶ言語とでは、明らかにそれぞれの認識が異なることは明白です。

世界をどういう記号で区切るか。

それが世界を規定しそれぞれの世界像をつくっていることを、ソシュールは見抜いたのですね。

以下は『哲学と宗教全史』第1章の冒頭と重複するのですが、繰り返します。

歴史的な言語学では、言語は人間同士のコミュニケーションの必要性から発達したと考えられてきました。

それは人間の発声原理は、他者に自分の存在を気づかせるために単音を発声したことに始まる、と考えたことに関連していました。

しかしよく考えてみると、コミュニケーションが目的であったら、「あ」でも「う」でもなんとかなる。

ニッコリ笑ったり、プレゼントすれば好意は通じるはずです。

高度な段階の言語は不要です。

最近の言語学者の大多数は、言語は思考のツールとして発達した、ものごとを考えるために言語が生まれたと考えています。

したがってソシュールの考え方、「人間は言語という記号を使い、世界に区切りをつけることによって世界を認識する」という思想は、最近の言語学に大きな影響を与えているのです。

ソシュールの思想は、後に登場するレヴィ=ストロースなどに受け継がれていきます。

生前一冊も出版せず、55歳で病没

フェルディナン・ド・ソシュールの生まれたソシュール家は、一族のほとんどが学者という家系でした。

フランスから16世紀にスイスのジュネーブに引っ越しています。

ソシュールは19歳でパリの言語学会に入会するほどの、早熟な天才でした。

しかし55歳で病没しています。

彼は生前には一冊の本も出版していません。

ジュネーブ大学での講義録が没後に『一般言語学講義』として出版されており、日本でも『新訳ソシュール一般言語学講義』(町田健訳、研究社)が発刊されています。

(本原稿は、出口治明著『哲学と宗教全史』からの抜粋です)