倒産予備軍のゾンビ企業が急増中

倒産実績の29倍まで社数が膨張

地銀幹部はこう説明する。「先送りせずに、というのは要するに経営不振企業に対して引き当てを積むように、ということ。事業再生を前面に打ち出して、奇麗事でオブラートに包んでいるが、結局は(02年に不良債権処理の加速を迫った当時の金融担当相)竹中平蔵の悪夢、再びだ」――。

現実的には、事業再生に関して金融機関が企業側にできることといっても、コストカットの提案くらいしかない。再生の要である、売り上げを伸ばしたり事業構造の転換を図ったりするという分野は、どうしても経営者の専門領域になる。地銀幹部の嘆きも、むべなるかな、という面がある。

いずれにせよ、コロナ禍で企業の資金繰りをつなぐことを第一としてきた金融機関の融資姿勢が4月以降、厳しくなる恐れが出ている。従来のように、借入金の返済条件の変更(リスケ)や借り換えに安易に応じることは難しくなる。

帝国データバンク情報統括部の内藤修・情報編集課長は「コロナ禍以降、金融機関は企業からのリスケ要請に99%応じてきた。融資先の選別が進む過程で4月以降、金融機関が返済条件の変更に応じる比率が下がるリスクは十分にある」と警鐘を鳴らしている。

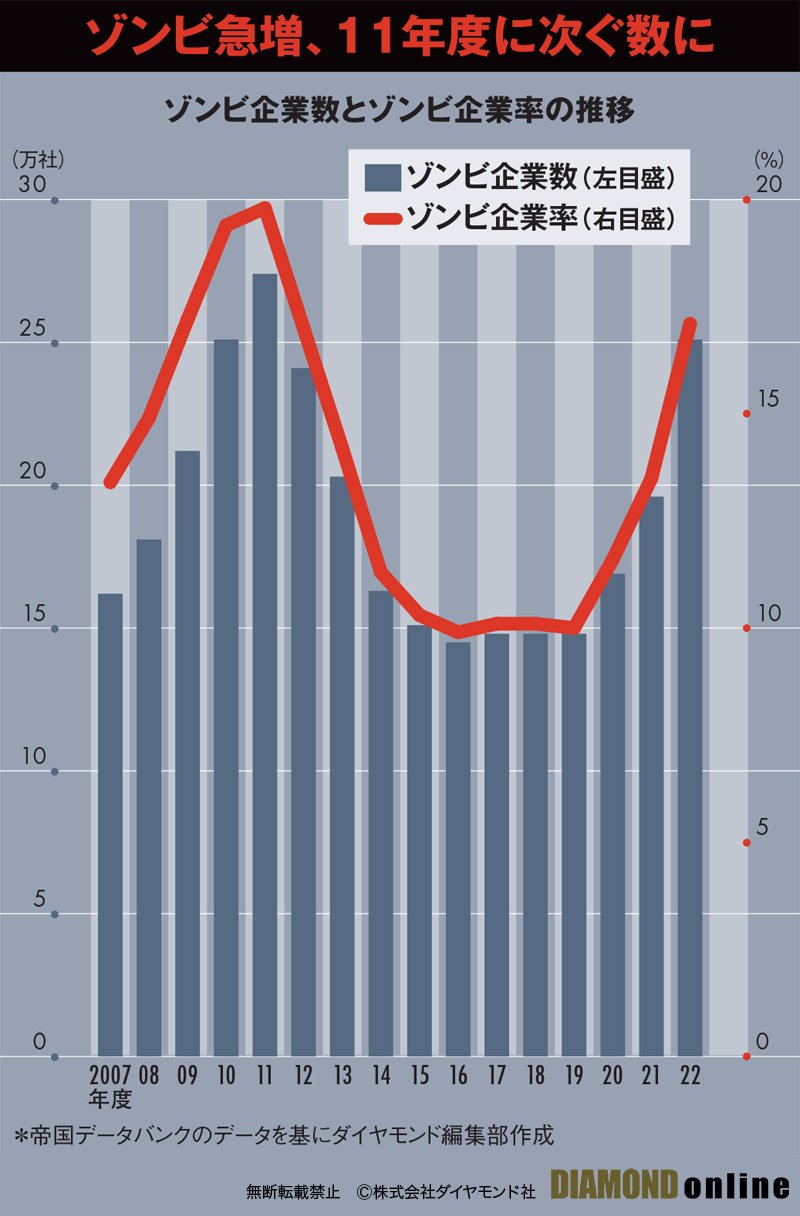

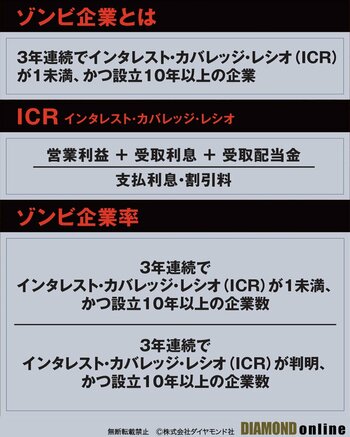

もう一つ、気になる数字がある。本業の利益で借入金の利払いすら賄えない「ゾンビ企業」が急増しているのだ。帝国データバンクが、国際決済銀行(BIS)が定めるゾンビ企業の定義に沿って集計したデータ。その推移が下図になる。1月19日発表の22年度のゾンビ企業数は、前年度比28.1%増の25.1万社だった。

過剰債務の状態に陥って収益が全然戻らないのに、金融機関によるリスケや政府による資金繰り支援で延命してきたゾンビ企業。「倒産予備軍」としかいいようのないこうした企業が急増する背景には、やはりコロナ禍でゼロゼロ融資が広く行き渡ったことがある。

その結果、23年の企業倒産件数に比べ、約29倍の水準までゾンビ企業が積み上がった。しかも恐ろしいことに、このゾンビ企業数はまだ22年度段階の数字。金利上昇懸念の高まりは、それ以降の話で、もしも実際に金利が上がればゾンビ企業の急増はさらに加速する。

実際、金利が正常に機能する世界に向けて、日本銀行が4月にもマイナス金利解除に動くとの見方は根強い。今後、ゼロ金利解除、利上げへと段階的に進めば、多くの企業が新たな借り入れに窮する。ゼロゼロ融資で膨らんだ過剰債務の返済や原材料高、賃上げや金融機関による融資姿勢の厳格化などと相まって、4月以降、大倒産時代が待ち構えているのだ。