英語を公用語にするためにやった1つのこと

そこで私は、自分自身が、正しくない英語でもなるべく会話をするように心がけました。もしかすると間違った表現や発音があったかもしれませんが、それでも自分が見本になろうと考えたのです。

すると、私の間違いを見るようになってから、研究室員たちも積極的に英語を話すようになってくれました。時には間違うこともありましたが、それを誰も茶化すようなこともなく自然と研究室の公用語は英語になっていき、気がつけば活発な議論も英語でできる想像以上の組織が出来上がりました。

このときに感じたのは、英語が公用語になった安堵感もそうですが、なによりも「文化」を変えることが組織にとって重要ということでした。

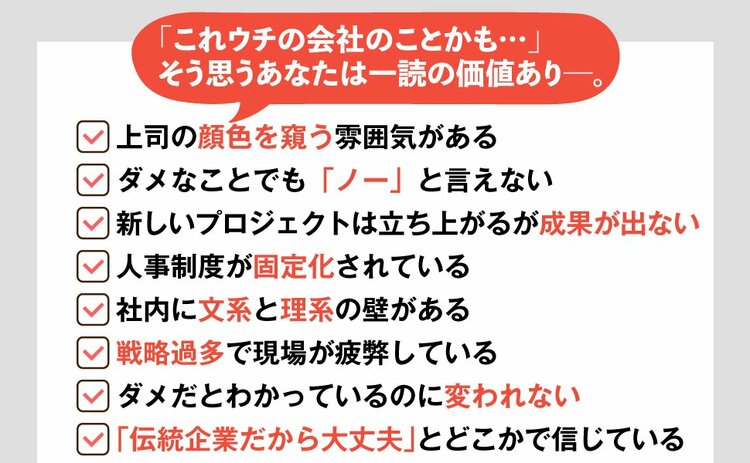

会話ではなく教科書で英語を学んできた多くの日本人にとって、英語は間違ってはいけないという「正確さを競う学問」になってしまっています。そういった人たちに英語で話せと言ったところで、消極的になるでしょう。

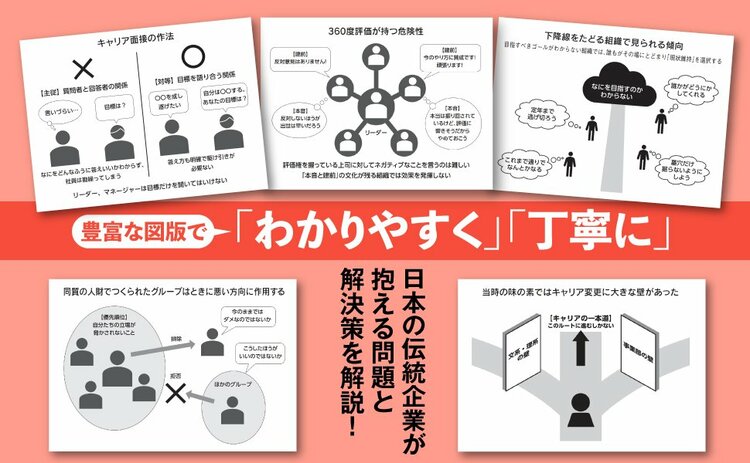

ですから、ルール変更に加えて、こういった根底にある「英語は正しくなければならない」という考え方や「失敗を恐れる」文化そのものを変えなければいけないのです。いわば、ルール変更は目に見える氷山の一角だけを整えるだけで、本当にやらなければいけないのは、目に見えない文化を変えることです。

私がこの経験を通して体験できたのは「英語の公用語化」ではなく、「組織や人に根づく失敗を恐れる文化からの脱却」だったと言えるでしょう。

ちなみに、英語導入から20年以上たった現在も、その研究室の公式用語は英語です。20年で1世代とすると、実に2世代目に入ったことになります。日本人だけでも英語でやり取りするので、味の素グループに所属するアメリカ人も「この研究室とはコミュニケーションが非常に取りやすい。信頼できる」と感動しています。

現在では、多くの人財がその研究室から世界に羽ばたき、私の期待以上に活躍をしています。