私は著書やテレビ番組、講演などでお話しする際に、できるだけ最新の研究報告を調べて、科学的根拠(エビデンス)が得られるものを紹介しています。しかし、科学的なエビデンスがあるから絶対的に正しいものかというと、そうではありません。

科学の発見には、100年経っても200年経っても変わらない真理を見つけた普遍的なものもありますが、ほとんどの科学論文のひとつひとつは、その時得られた事実(ファクト)の一部を切り取ったものに過ぎません。研究が進み、新たな事実が明らかになると、これまでに受け入れられてきた知見が否定されることだって十分にあり得るのです。

科学論文とはいえ、あくまでも考え得る根拠のひとつとして捉え、絶対的なものではないということに気をつけてください。

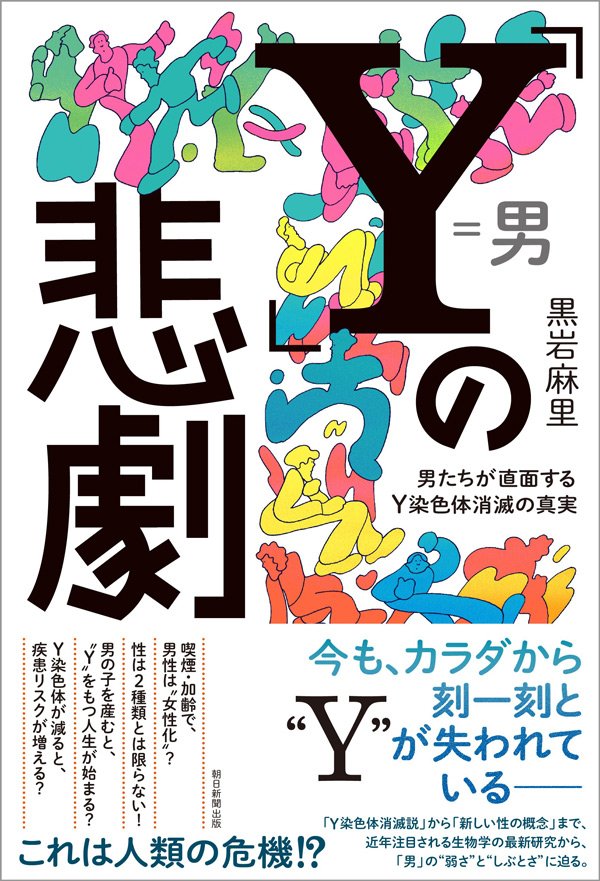

『「Y」の悲劇 男たちが直面するY染色体消滅の真実』

『「Y」の悲劇 男たちが直面するY染色体消滅の真実』黒岩 麻里 (著)

定価1,980円

(朝日新聞出版)

そして、「アンコンシャス・バイアス」、つまり「無意識の思い込み」や「自身で気づいていない偏ったものの見方」は、科学者にもあると私は思っています。研究により得られた結果自体は事実です。ですが、その結果の解釈(考察)に、メス(女性)だからこうであろう、オス(男性)だからこうであろうという、科学者さえもが支配されている無意識のバイアスが働いているように思える論文もあるのです。

さらに、従来の性差研究は、オスとメスの異なる二型がどのようにつくられていくのか、に焦点が当てられてきました。つまり二項対立型を前提としている研究が主流でした。

科学者こそ自身のバイアスに気づき、従来の固定観念にとらわれない発想で研究を進めていく必要があると強く思います。

多くの研究者が「Y」の謎を解き明かそうと、研究は日進月歩で進んでいます。その一方で、なかなか解明にまで至らないこともあります。Y染色体はまさしく大きな謎と魅力を秘めており、科学者を虜にしてきました。これをきっかけに、みなさんもY染色体という沼にハマっていただければ、こんなに嬉しいことはありません。

※AERA dot.より転載