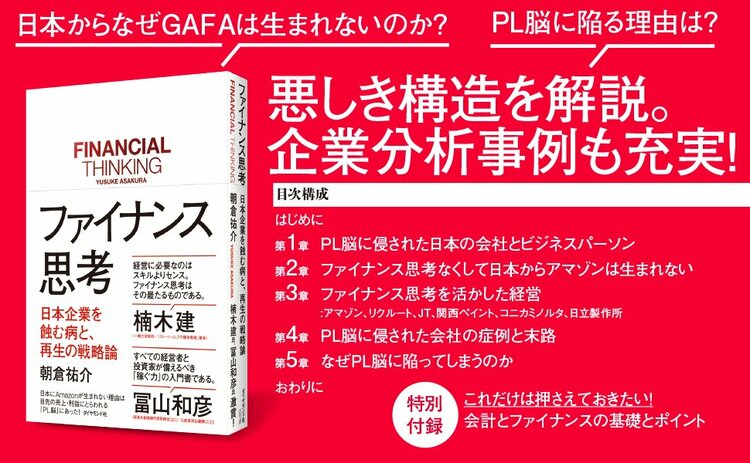

経営者や起業を志す人だけでなく、すべてのビジネスパーソンが「ファイナンス思考」を身につけられたら、未来を生き抜く武器になる。成長するビジネスが日本にも必ず生まれる。そんなメッセージが支持され、ベストセラーになったのが、『ファイナンス思考 日本企業を蝕む病と、再生の戦略論』(朝倉祐介著)だ。日本のビジネスに足りない、長期思考・戦略的・自律型の思考とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

PL脳がもたらす末路の一つ、売上至上主義

なぜ、日本からマグニフィセント・セブンのような巨大ベンチャーは生まれなかったのか。なぜ、日本人は懸命に頑張っているのに、日本経済は低迷してしまっているのか。なぜ、新しいものが日本からは生まれにくいのか。

まさに、これこそがその要因ではないか、と目から鱗のキーワードが展開されていくのが、本書だ。

著者の朝倉氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、のちにミクシィ社長に就任、業績を回復させた実績を持つ。

現在は「未来世代のための社会変革」をテーマに、シード・アーリーステージへの投資を行うアニマルスピリッツを設立、代表パートナーを務めている。

そんな朝倉氏が日本企業を蝕む病ではないかと指摘するのが、売上高や利益といった損益計算書(PL)上の指標を、目先で最大化することを目的視する、短絡的な思考態度「PL脳」である。

高度成長期には一定の合理性を持っていた「PL脳」だったが、変化の激しい時代にはそぐわなくなった。その呪縛を解き、価値志向、長期志向、未来志向で、将来に稼ぐと期待できるお金を最大化しようとする発想が「ファイナンス思考」だ。

一見、「会計に関する難しい知識が求められるのでは」と想像してしまうが、そうではない。実際、ファイナンスに縁のなかった一般のビジネスパーソンにも理解できる内容になっている。そして、そうしたビジネスパーソンこそ、「ファイナンス思考」を持つべきだと朝倉氏は説く。

PL脳がもたらす末路とはどのようなものか。最もシンプルな症状、売上至上主義に陥った事例が紹介されている。

多くのエレクトロニクスメーカーが存在しながら、残念なことに携帯電話端末で存在感を持つ日本のブランドは少ない。なぜ、そうなってしまったのかが明らかにされている。

企業価値の拡大よりも売上の拡大を選択してしまった

携帯電話が普及するようになったのは、1990年代後半のことだ。携帯電話のキャリア各社は、新規顧客の獲得や他キャリアからの乗り換えを促すために、携帯電話の買い替えサイクルを短くする戦略をとった。

そのために、携帯電話を短期間で多機能化し、付加価値を加えることで、購買意欲を刺激しようとした。また購買促進にあたり、端末購入代金の値引きを競って実施。実質的な値引き競争が行われた。これが、端末メーカーの力を奪った。

求められるまま作れば、売上は獲得できた。しかし、新機種の研究開発には多額の予算が必要になる。製造量が拡大すれば、生産設備も増強しなければいけない。部品の費用も高まる。

そんな中、利用者の端末買い替えサイクルが長期化するフェーズに入っていく。さらにはスマートフォンが登場し、販売台数は減少してしまう。

設備投資を通じて過大に資産を抱えた一方、事業サイクルやテクノロジーの変化のスピードを見据え、適切な期間内にキャッシュを回収するという考えが希薄になってしまった。そのため、多くのメーカーが撤退や再編に追い込まれることになってしまったのだ。「企業価値を最大化する」というファイナンス思考の基本姿勢が欠けていたのだと朝倉氏は記す。

PL脳では、低成長時代の会社の停滞局面を打破できない

売上至上主義の典型例として、日本一のスーパーにまで成長しながら、バブル崩壊後にあっけなく破綻してしまったダイエーのケースも詳しく紹介されている。背景にあったのは、時代の変化だ。

PL脳は、高度経済成長に最適化した思考形態です。(P.71)

高度経済成長の頃のような右肩上がりの継続的な市場拡大が期待できる時代は、市場の伸びに合わせて生産規模を拡大し、供給量を増やして売上やシェアを伸ばすことが最適な経営方針だった。まさに、ダイエーがそうだった。

それこそ事業の進捗度合いを評価する判断軸は、「昨対比」でよく、「去年よりも今年。今年よりも来年」と事業の連続的な成長を管理するPL脳の発想でも十分に会社を成長させることができた。

しかし、社会が成熟化し、多くの業界で右肩上がりの成長が見込みづらい時代になると、昨対比での意思決定は困難になる。

経済の低成長だけではない。グローバル化の一層の浸透、テクノロジーの急激な変化により、会社を取り巻く環境の複雑性、不透明性はますます高まっていると朝倉氏は記す。当たり前だと思っていた競争環境が、1年も経つとガラリと変わってしまうことも珍しくないのだ。

だからこそ、ファイナンス思考なのだ。

過去の延長線上で改善型の事業を展開しても、もはや企業価値を高めることはできないことには多くの人が気づいている。必要なのは、新たな事業機会なのだ。それを生み出すために、ファイナンス思考が生きるのである。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。