2019年のサービス開始直後こそコロナ禍で苦境を味わったが、いまは回復軌道に乗り、マッチングは月300件のペースで、累計では延べ5千件を突破した。

登録者数は月120人ずつ増え、受け入れ事業所も計500を超えた。スケッター登録者の約半数が10~30代だ。

その一人、東洋大学3年の高橋由奈さん(22)は「高齢化という課題は自分たちも避けて通れず気になっていたが、接点がない。スケッターとしてお手伝いすることで課題を学ぶことができる」と話す。

鈴木さんを勇気づけるのは、スケッターのHPにおいて、手伝いの内容や学びについて自由に投稿する「体験レポート」が、すでに650本積み上がったことだ。

「職員の方が丁寧に仕事内容を教えてくれた」

「3時間があっという間だった」

どれも福祉の現場において自分にもできることがあった、という充実感がにじむ。

社会を支える「お手伝い経済圏」を

ボランティアが周辺業務を担うだけでは力不足との見方もある。だが、元厚生労働省のキャリア官僚で、行政と民間を結ぶコンサルティングを仕事にする千正康裕さん(48)は「スケッターは、間違いなく伸びる」と強い期待を寄せる。

なぜか。千正さんは、スケッターが正社員かパートという従来型の雇用では生かせない「眠っている人の力」を掘り起こす器になると指摘する。

行政とタイアップすれば、活動的なシニア層の生きがいづくりや、引きこもりの若者の就労へのステップなど多様な課題への応用も可能になる。そんな潜在力が見えるからだ。

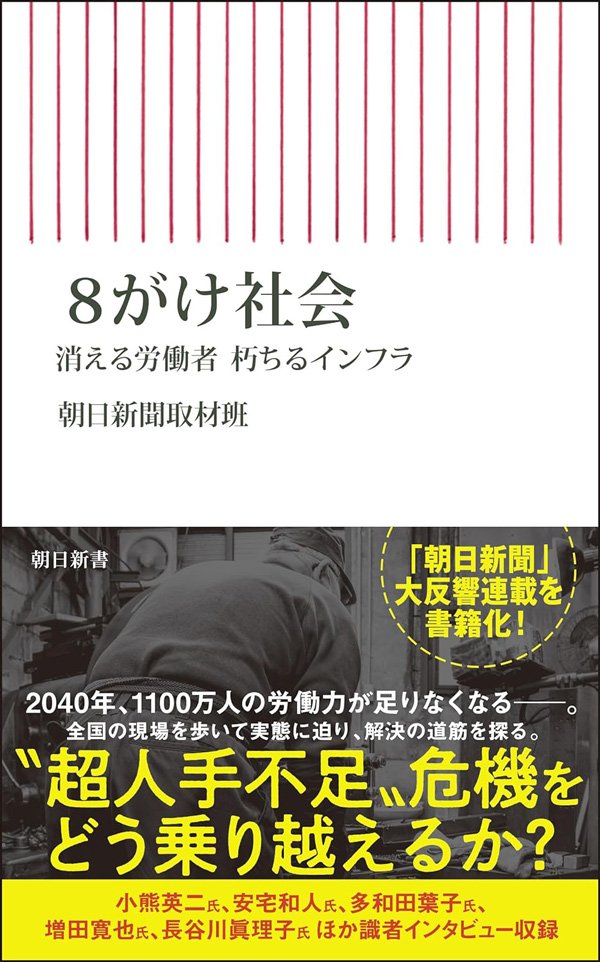

『8がけ社会――消える労働者 朽ちるインフラ』

『8がけ社会――消える労働者 朽ちるインフラ』朝日新聞取材班 (著)

定価990円

(朝日新聞出版)

2023年末、都内であった消防団の活動に制服姿の鈴木さんがいた。同1月に近所の知り合いに誘われ、訓練などに参加するようになった。地域の先輩たちと、定期的に消防訓練などをして汗を流す。一見仕事とは関係のない活動にも見えるが、コロナ禍のつらい時期、先輩に気持ちを聞いてもらい、精神的に安定する自分に気づき、「孤立や孤独は体に悪い」ことを実感した。

介護を必要とする高齢者が増え、それを支える現役世代は減り続ける8がけ社会の未来は暗いのか。そう問うと鈴木さんは大きく首を振った。

「自分のできることが明確にわかればお手伝いしたいと思う人がいる。そんな潜在層をつなげ、社会を支える『お手伝い経済圏』をつくりたい」

※AERA dot.より転載