内部留保が多過ぎることも

経営者には合理性はある

――企業の業績予想という面での変化はありますか。

業績に関しての経営者予想は、従来は例えば当期純利益100億円などポイント予想が多かったのですが、80億円〜100億円など予想に幅を持たせたり四半期予想は開示しなくなったりという変化が起きています。企業の自由度が高まりつつあります。そうなると、前述したようなベンチマーク達成のため、研究開発投資を削減して利益調整するなどということは減るかもしれません。

――最近、議論が活発化している日本企業は内部留保が多過ぎるという点はどうお考えですか。経営者がリスクを取らないということの象徴でしょうか。

そういう面もありますが、経営者にとっては合理性があるからという面もあるのです。「これだけ内部留保があれば、新型コロナウィルスが再来してもウチの社員は5年間は喰っていける」などと言う経営者がいますが、半分冗談で半分真剣だったりするわけです。いろいろな制度や社会の仕組みが積み重なった結果として内部留保が多いという面があり、その根本原因を考えることが私たち研究者の仕事だと思います。経路依存性があるから、何かを変えれば全て改善に向かうというわけには行きません。

それでも、経営者全般がリスクを取らないようになり、日本全体でイノベーションが起こらないようになってしまっているのは非常に問題だと考えています。

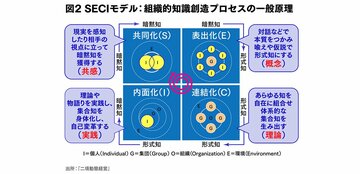

日本全体ではお金は余っている一方で、資金があればイノベーションが起こせたり成長できたりするのに調達できずに困っているという企業や起業家がいます。このジレンマも、日本全体の二項動態の実践で乗り越えていけるはずです。野中先生と共同研究で『二項動態経営―共通善に向かう集合知創造』を著わしてことを通して、そうした思いは強くなりました(了)

野間幹晴(のま みきはる)

一橋大学大学院経営管理研究科教授。博士(商学)。一橋大学商学部卒業、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了。横浜市立大学専任講師・助教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授・准教授を経て、2019年より現職。主著に『退職給付に係る負債と企業行動ー内部負債の実証分析ー』(中央経済社、2020年、2020年度日経・経済図書文化賞受賞)、『業績予想の実証研究―企業行動とアナリストを中心に』(奈良沙織との共著、中央経済社、2024年)、『二項動態経営―共通善に向かう集合知創造』(野中郁次郎、川田弓子との共著、日本経済新聞出版、2024年)など。

一橋大学大学院経営管理研究科教授。博士(商学)。一橋大学商学部卒業、一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了。横浜市立大学専任講師・助教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授・准教授を経て、2019年より現職。主著に『退職給付に係る負債と企業行動ー内部負債の実証分析ー』(中央経済社、2020年、2020年度日経・経済図書文化賞受賞)、『業績予想の実証研究―企業行動とアナリストを中心に』(奈良沙織との共著、中央経済社、2024年)、『二項動態経営―共通善に向かう集合知創造』(野中郁次郎、川田弓子との共著、日本経済新聞出版、2024年)など。