自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。

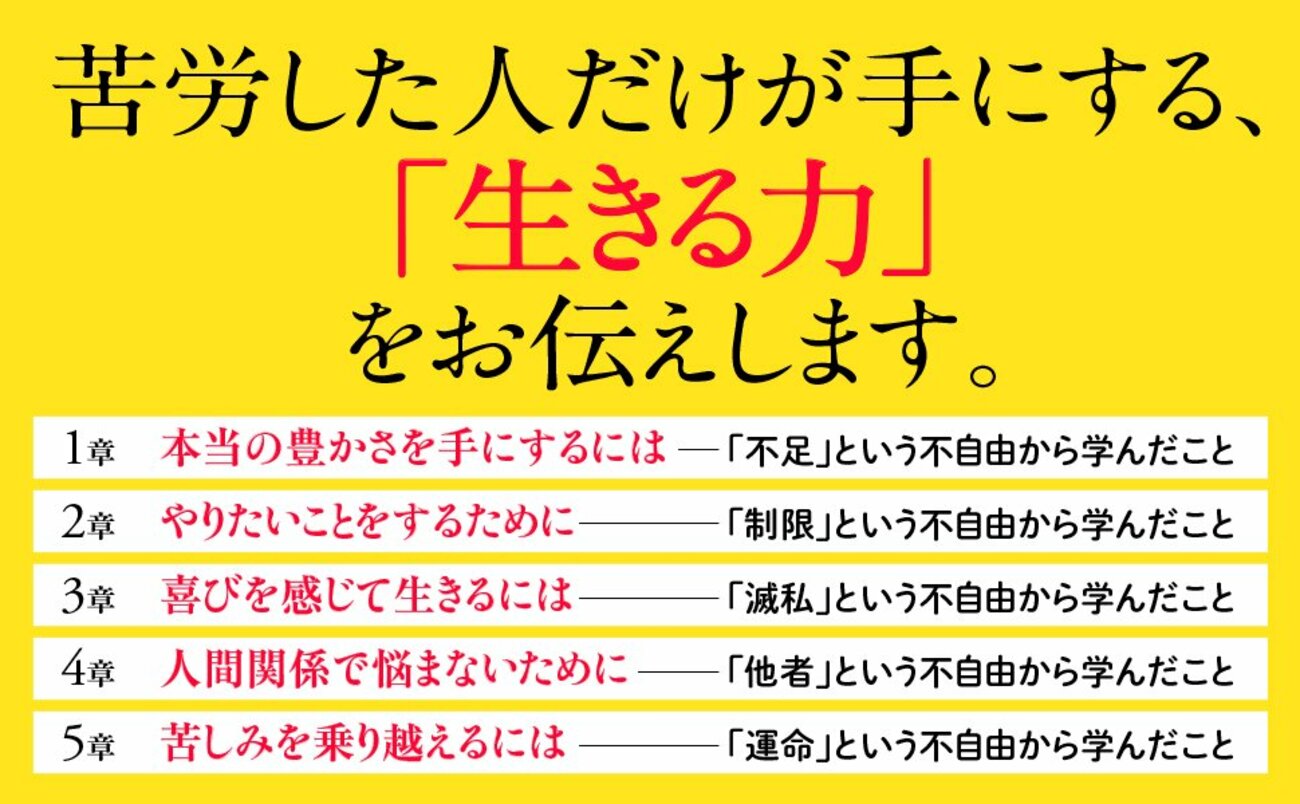

その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「つまらない仕事との向き合い方」を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「師匠の犬」を散歩させた日々

アルバイトや派遣社員を転々としたあと、私は20代前半で、着物の和柄をデザインする「図案家」と呼ばれる世界に弟子入りしました。

私が入ったデザイン事務所は、和柄を専門としつつも、着物のようなテキスタイルのデザインから、ゴスロリに使われるような洋服の柄の提供、ゲームの衣装、本の製作も手がけたりと業務は多岐にわたり、忙しい毎日でした。

ですがここでも、ほとんど毎日「誰かのための仕事」ばかりでした。朝の掃除から始まり、師匠が飼っていた犬の散歩をして、お茶をいれて……。デザインとはまったく関係のない仕事が大半でした。

自分のスキルや経験のためになっていると感じられたら、まだ受け入れやすかったのかもしれませんが、自分のためにはならない、完全に会社や師匠のための毎日だったのです。

そしておまけに、その会社に採用いただいた際の条件は「3年間無給」でした。

「デザインの勉強をしにきたのに、私は無給で何をやっているのだろう?」

「こんなことばかりしていていいのだろうか?」

技術も経験もない私は、焦りを感じていました。

無駄に思えた雑務から「学べたこと」

ですが、それでも受け入れられたのは、修道院時代に「誰かのためが、いつかは自分のためになる」という学びを得ていたからです。意味もわからない指示をされても、一回受け入れてみようと思えました。

すると、まったく無意味なように思える作業からも、学びを得られたのです。

たとえば犬の散歩をしているとき、京都の左京区、銀閣寺のすぐ下にある哲学の道を通る際、小道に咲く季節の花が目にとまります。桜の時季などは一面の桜並木からの桜吹雪が、滋賀県から流れる疏水の水面におちて「花筏(はないかだ)」になります。この情景は、外をのんびり歩いて季節の変化を味わわなければ気づけないことでした。

ほかにも、小川の水はこう動くのか、花はこの時期にこんな構造で咲くのかと、気づきを得て記憶にとどめ、帰宅後に模写するようにしていました。こういった気づきは、着物の表現のために水墨画を始めた際に役立ちました。

いったん「やってみる」と、学びを得られる

ほかにもその頃の「無意味に思える経験」は、後の創作活動で活かされています。

時代錯誤な環境に反発し、仕事を放棄することもできたかもしれません。

ですが、たとえ自分のためにはならないように思えても、「いったんやってみよう」と考えてがむしゃらに頑張っていました。

すると、誰かのためにやったことからも、学びを得られたのです。

(本稿は、書籍『不自由から学べること ―思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「幸せを感じるための考え方」を多数紹介しています。)