「ほら、郵便を配達するとか、鉄道線路の保線をする人とか。その仕事が端的に人の役に立つような仕事。そういうはっきりした職業につきたかったんだけど」

「郵便だって鉄道だって、はいってみれば組合とかなんとか面倒なことがあるんじゃないの」

「そうか。そうだね。人並みに働くというのも、大変なんだよなあ」

そのときの阿佐田さんの横顔を、いまもしばしば思い出すことがある。

東京都生まれ。他の筆名に本名の色川武大。戦後、放浪と無頼、映画と演劇の日々を送る。雀聖と呼ばれ、昭和の麻雀ブームを牽引した。1961年、「黒い布」で中央公論新人賞を受賞。阿佐田哲也名義では『麻雀放浪記』など多くの麻雀小説を手掛ける。代表作に『怪しい来客簿』『離婚』『狂人日記』など。

小島武夫が漂わせた

麻雀名人としての外道さ

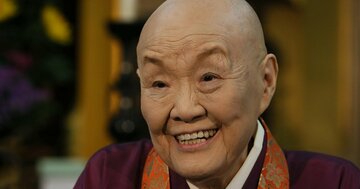

雀聖といえば故・阿佐田哲也さんだが、名人といえば故・小島武夫さんだろう。

プロ雀士のなかで名人と呼ばれる人は何人もいるが、名人という名が似合う人は小島さんしかいなかったような気がする。

大袈裟にいえば、〈小島武夫の前に小島なく、小島武夫の後に小島なし〉といった感じの名人だった。

それはなぜか。ほかの名人とはちがって、麻雀名人にはどこか妖しげな空気が身辺に漂っていなければならない。

〈麻雀に王道なし〉などといえば叱られそうだが、麻雀はどこかに外道の気配があってこその遊びなのだ。囲碁や将棋とはそこがちがう。

たとえ名人戦であろうとも、正座して対戦する世界ではない。くわえ煙草で打つもよし、鼻唄も、貧乏ゆすりも咎められる世界ではないのである。

小島さんには、そういう自由さがあった。

彼がレコード会社から歌手としてデビューすると聞いたとき、思わず苦笑した。いかにも小島さんらしいな、と感じたからだ。

ご本人に頼まれて歌詞を書いたが、もちろんヒットはしなかった。

「おれはしみじみ馬鹿だった」

というのがその歌のタイトルである。

発表会のあと、小島さんが、しみじみと「麻雀はプロだが、歌は素人だからなあ」と、天をあおいでつぶやいた言葉を、何かのおりにふと思いだすことがある。

汚れた水も清冽な流れも

泳ぎ切るのがプロの凄み

プロと素人。

最近、なんとなくその境目が曖昧になってきたような気がするのは私だけだろうか。