Photo by Teppei Hori

Photo by Teppei Hori

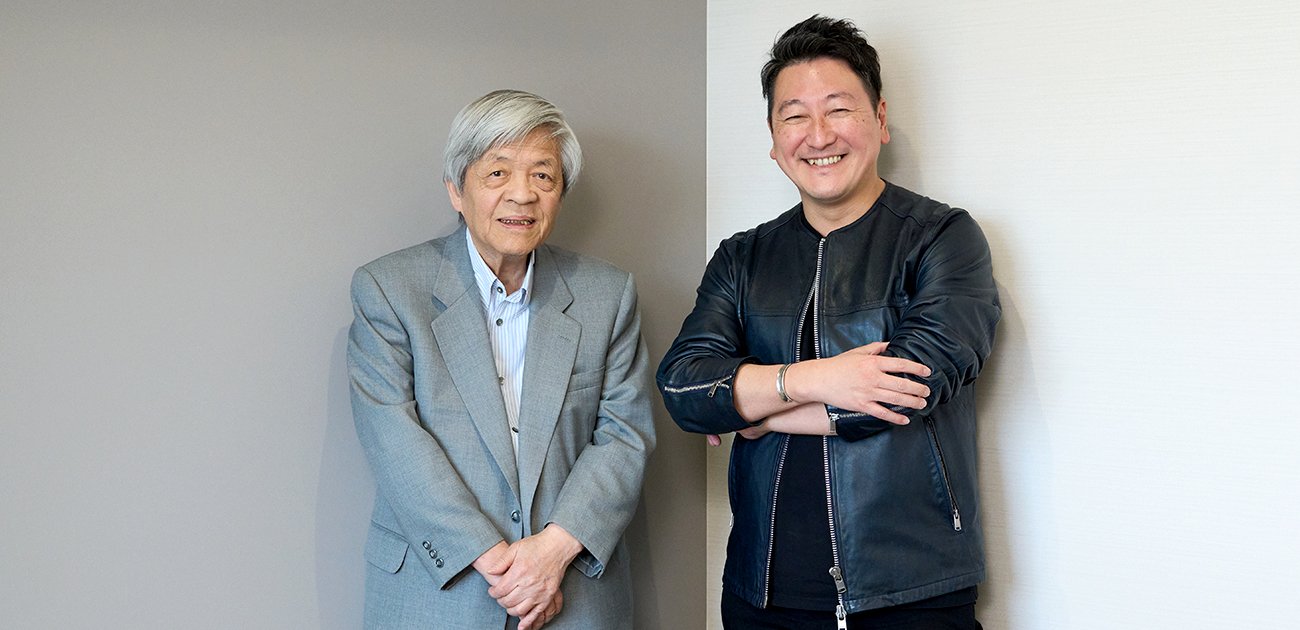

ジャーナリストの田原総一朗氏と堀潤氏が対談。堀氏は、市井の人々と協力して情報を発信する市民ニュースサイト「8bitNews」代表理事でもあり、能登半島地震などでは、大手メディアが報じない被災地のリアルを実際に現場に出向いて報道してきた。災害時に「偽りのSOS」など悪質なSNS投稿が拡散される中、被災地の「本当のSOS」を埋もれさせないために、メディア、SNS、そして私たちには何ができるのか? SNSの誤情報にどう対峙すべきなのか? メディアはどこまで報道の責任を負うべきなのか? 新しい時代のメディアのあり方を巡って議論は白熱した。(文/奥田由意、編集/ダイヤモンド社 編集委員 長谷川幸光、撮影/堀 哲平)

田原総一朗氏(以下、田原) 日本のマスコミがだめになったのは、1980年代の終わりごろからです。ちょうど、日本経済が停滞し始めた時期と重なっています。

堀潤氏(以下、堀) おっしゃる通りだと思います。そして、日本経済の凋落のひとつのきっかけとなったのは、プラザ合意(※)ですね。

※1985年にニューヨークのプラザホテルで開かれた、アメリカ、イギリス、西ドイツ、フランス、日本の5カ国の蔵相会議。1980年代初頭のアメリカは、高いインフレ率と貿易赤字に悩まされていた。ドル高を是正し、為替レートの安定化のため、各国が外国為替市場において協調介入(ドルの価値の引き下げ)に乗り出すことを合意した。アメリカはドル安を実現することで輸出を促進し、貿易赤字を縮小することをめざした

1985年にプラザ合意があり、国鉄やNTTの民営化があり、バブル経済が始まりました(※)。プラザ合意や当時の民営化の判断は、30~40年たった今、再検証すべきだとも思います。

※プラザ合意後、ドルは急速に下落し、円やドイツマルクなどの主要通貨が大幅に上昇。急激な円高は日本の輸出産業に打撃を与えることとなる。それを救うために日本政府と日本銀行は景気対策として金融緩和政策を実施。その結果、金融機関や企業、個人の間で増加した余剰資金が、不動産と株式市場に流入し、バブル経済が始まることとなる

この1985年というのは、メディアにおいても象徴的なできごとが2つありました。

ひとつは、国民的人気を誇ったドリフターズが出演するテレビ番組「8時だョ!全員集合」が最終回を迎えたことです。テレビの前に集まって家族全員で同じ番組を見るという文化が、次第に薄れていきます。

もうひとつは、私が主宰するメディア「8bit news」の名前の由来でもあるファミリーコンピュータに関することですが、「スーパーマリオブラザーズ」が誕生しました。田原さんはマリオをやったことはありますか?

田原 ファミコン自体、まったくやったことがないです。

堀 当時、子どもたちは、テレビの前に集まってゲームをしていました。その子たちが今、40代、50代となり、社会や企業で決定権を持つ地位に就き始めています。

彼らは「分散ではなく、再び集合だ」ということを言い始めているんです。彼らによって、温かいコミュニティを取り戻そうという動きが活発化してきていると感じます。

田原総一朗(たはら・そういちろう)

田原総一朗(たはら・そういちろう)1934年、滋賀県生まれ。ジャーナリスト。早稲田大学卒業後、岩波映画製作所や東京12チャンネル(現・テレビ東京)を経て、1977年からフリー。テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」などでテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。1998年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ「ギャラクシー35周年記念賞(城戸又一賞)」受賞。「朝まで生テレビ!」「激論!クロスファイア」の司会をはじめ、テレビ・ラジオの出演多数。近著に『さらば総理』(朝日新聞出版)、『人生は天国か、それとも地獄か』(佐藤優氏との共著、白秋社)、『全身ジャーナリスト』(集英社)など。2023年1月、YouTube「田原総一朗チャンネル」を開設。

田原 今、フジテレビの問題など、改めてメディアのあり方が問われていますね。フェイクニュース含め、デマや誤った情報があふれている。

僕は、インターネット上の情報は疑ってかかりますし、オンラインで取材された情報も信用していません。

僕は小学校時代に第2次世界大戦を経験しました。5年生の1学期までは、「この戦争はアメリカやヨーロッパから植民地を解放するための、正義の戦争だ!」と教わった。でも、8月の敗戦を経て、5年生の2学期になると、「あの戦争は絶対やってはならなかった。悪い戦争だった!」と、教師たちの言うことが180度変わりました。

そればかりではありません。戦後、「平和こそ、堅持すべきものだ」と、学校で教えられてきましたが、高校1年生の時、朝鮮戦争が起きた。すると、私が学校で「戦争はしてはいけない、戦争反対!」と言ったら、教師から「お前はいつから共産党になったんだ!」と叱られました。

たった数年の間に、大人たちの考え方、つまり、世の中の価値観が、手のひらを返すように2回も変わってしまった。それを目の当たりにしました。

それで、世の中の価値観が変わるときには、「なぜ変わるのか?」「それは良いのか? 悪いのか?」を、自分の目できちんと確かめなければならないと思い、今日までそれを実践してきました。

そのため、フェイス・トゥ・フェイスで、真剣に意見をぶつけ合うことのできる距離にいなければ、本当の取材はできないと、考えています。オンラインではなく、やはりお互いが殴れる距離でないと緊張感がありませんからね。

堀 (笑)。

田原 取材内容に対立する意見があるときは、賛成派、反対派、お互いの話をしっかりと聞くことが大事だと思います。

堀 潤(ほり・じゅん)

堀 潤(ほり・じゅん)NPO法人8bitNews代表理事、わたしをことばにする研究所代表、早稲田大学グローバル科学知融合研究所招聘研究員。1977年、兵庫県生まれ。立教大学文学部ドイツ文学科卒業後、2001年 にNHK入局。「ニュースウオッチ9」リポーター、「Bizスポ」キャスター等、報道番組を担当。2012年、渡米しカリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員として活動、市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げる。2013年4月1日付でNHKを退局。その後は、TOKYO MX「堀潤 Live Junction」のMCをはじめ、ABEMA「ABEMA Prime」などに出演。近著に『災害とデマ』(集英社)。

堀 田原さんの、「『戦争反対』と言えば『赤』と呼ばれた」経験は、重い事実ですね。ジャーナリストになられた源流が、そこにある。

思い返せば、私がNHKを辞めた翌日、田原さんと対談させていただきました。そして、独立して最初に出演したメディアが「朝まで生テレビ!」。2013年の4月でした。

以来、折に触れての交流で、田原さんが与野党問わずさまざまな人と話し、若い世代の人にも、新しいことをしている人にも、必ず直接会って質問される姿勢に、刺激を受けてきました。

「こういう先輩がいるなら、この道で大丈夫だ」と思ってきました。田原さんのそのような姿勢は、私たちのようなその次の世代のジャーナリストの仕事の原点だと思います。

田原 堀さんは最近、『災害とデマ』(集英社)という本を出していますね。特にどういう人に読んでもらいたいですか。

堀 まずはやはり、マスコミの人たちです。

マスコミには、現場取材を絶やさないでほしい。直接取材せず、自身の経験則や間接的に得た情報だけで、「こうに決まっている」と決めつけるような、安易な言説もあふれています。

最近はメディアに余力がなくなり、新聞記者も減っています。でも、私たちメディアが社会に求められているのは、田原さんがおっしゃるように、現場へ趣いて「一次情報」「ゼロ次情報」にあたることです。

そして、メディアの経営陣や管理職には、社員が安心して現場に行ける体制、人員の確保、教育をしてほしいんです。

田原 本の帯には「『本当のSOS』を埋もれさせないために何ができるのか?」と書かれています。本を書こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。