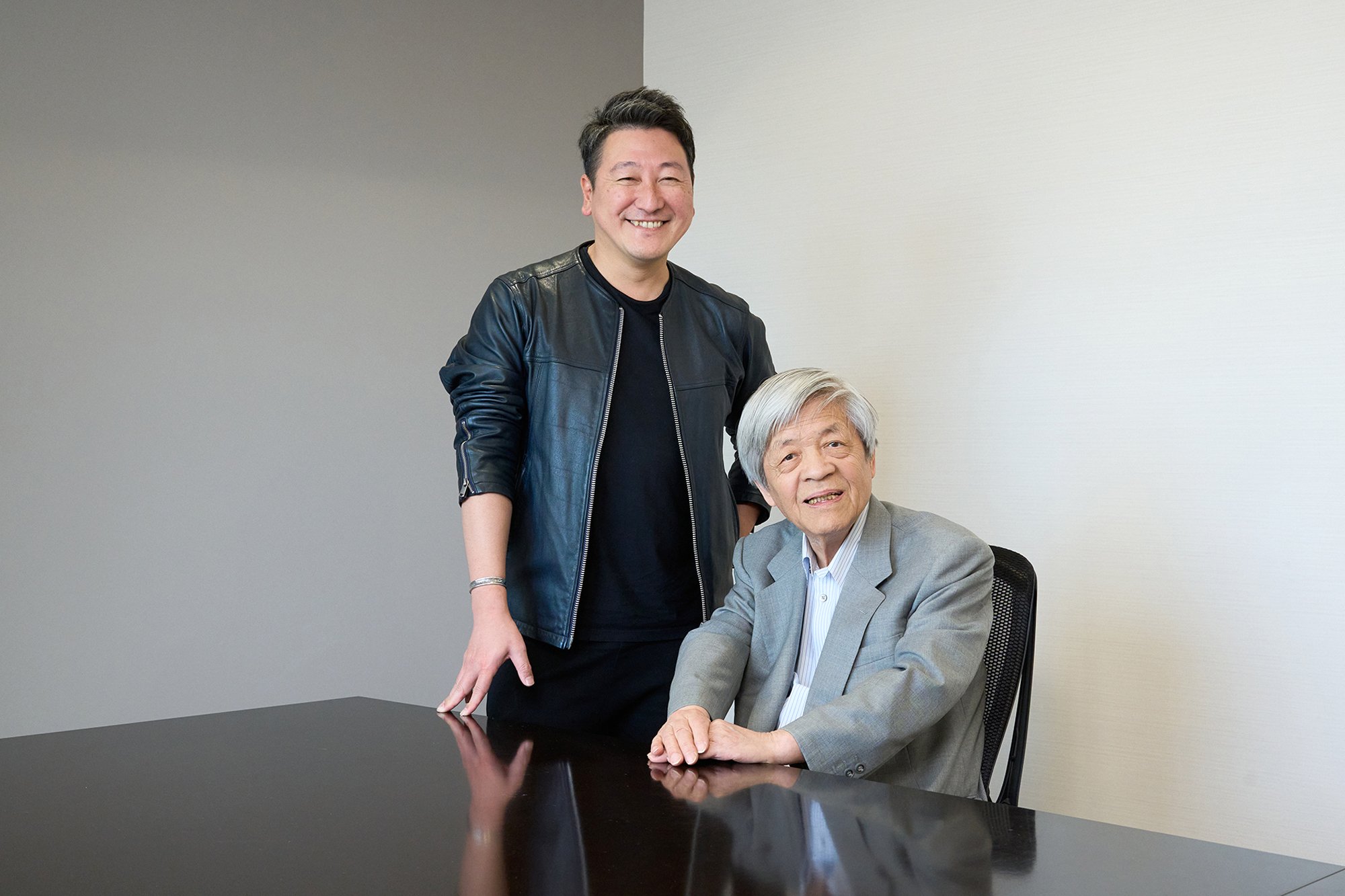

これまでのジャーナリズムにはなかった概念

「ソリューションジャーナリズム」

堀 潤『災害とデマ』(集英社)

堀 潤『災害とデマ』(集英社)

田原 僕は、報道機関というのは、基本的には「事実」を報道すればいいと思います。報道したその先にまで責任を持つとなると、政府や企業の御用機関になってしまうという危惧があるからです。

ただ、本の中で堀さんは、「ソリューションジャーナリズム」という考え方を紹介していますね。これについて少し解説いただけますか。

堀 ソリューションジャーナリズムは、「問題点を指摘する」だけでなく、「解決のために何をすべきか」まで提示するアプローチです。

人が足りなければ人を集め、資金が必要なら資金を集め、政策を変えなければならないなら政治家を巻き込む――。そのように解決策までを提示してこそ、マスメディアは発信者としての責任を果たせるというものです。私も関心を持っていて、その実践例として、災害現場でどのようにソリューションジャーナリズムを行えるかを、本にも書きました。

田原 例えばどういうことですか。

堀 2024年1月に起きた能登半島地震では、能登だけでなく、金沢市近くで日本海に面する内灘町(うちなだまち)でも液状化による地面の陥没や隆起が発生していました。ところが、ほとんど報道されていなかった。

地元の方々から「内灘のことを伝えてほしい」と言われましたが、同時に彼らは「今助けてくれと言うと、被害が深刻な能登への支援が滞るかもしれない」というジレンマがありました。

そこで彼らが望んだことは、「激甚(げきじん)災害に指定してほしい」ということでした。

田原 激甚災害に指定されると、その地域の復興予算を国が負担してくれる。

堀 ええ。建物の撤去や土地の復旧が、国費でまかなわれます。指定されなければ地元の負担が重くなります。内灘の人々は、能登だけが指定されて、自分たちは除外されるのではないかと、不安を抱いていました。そこで、取材した内灘の状況を、与野党の政治家に一斉に連絡し、激甚災害指定の必要性を訴えました。

田原 それで、指定されたのですか。

堀 はい。自民党の小林史明議員が、官邸と県庁に連絡してくれました。当時の泉健太立憲民主党代表も、岸田総理(当時)との会談で伝えると約束してくれました。

数日後、岸田文雄総理が激甚災害の指定について発表したとき、内灘町も含まれていました。内灘町の人々は「小さな声でも、声を上げればこのように届くのですね」とおっしゃっていました。

私たちジャーナリストは、「権力の監視役」として、権力を批判するのが役割だと教わってきました。ですから、ソリューションジャーナリズムのような責任の果たし方は、以前のジャーナリズムでは考えられなかったかもしれません。

でも今の時代は、単に批判するだけでは世の中は良くなりません。問題を報道するだけではなくて、「どうすればいいのだろうか」というところまで関わる、そのような報道のあり方を、もっと広めなければと感じています。

その言葉は本当に「自分の意見」か?

議論百出が日本のいいところ

堀 そして、もうひとつ、この本で描きたかったのは、さまざまな対象と「等距離であること」の大切さです。

今はメディアが「ファンメディア化」しています。ファンの声援に応えるための言論を作り、それぞれの陣営が闘い合っている。しかも、同じ陣営の中でも内ゲバの様相を呈しているありさまです。このようにメディア内が混乱している状況では、自分たちで自分たちの首を絞めることになります。

ファン含め、それぞれの対象とは、同じ距離を保つ。このことが大事ではないかと思うんです。

田原 僕は、さまざまな意見が入り乱れ、混乱している状況こそが、素晴らしいことだと感じています。

僕は大学時代、共産党を支持していました。ソ連は素晴らしい国だと。でも、ジャーナリストになって実際にソ連を訪れ、いろいろな人と話してみると、言論の自由も表現の自由もない。このことに心底驚き、幻滅しました。日本に帰ると、さまざまな意見が飛び交っている。議論ができる。これは素晴らしいことなんだとあらためて感じました。

堀 もちろん、多様な環境から、多様な意見が出て、それらを自由に交流させることには、大きな意味があります。

それを前提にしつつも、一方で、自由に意見が飛び交う状況を、悪意を持って利用する人たちがいることも事実です。

今、多くの人が、現実の生活苦や、それらによる「このままでは社会から排除されるのではないか」ということへの不安を抱いています。そのため、メディアやSNSの投稿の場には、「自分たちの意見」以上に、「目の前の苦しさへの不満や恨み」が渦巻いています。

こうした荒(すさ)んだ言論環境というのは、悪意のある人たちにとってうってつけの場所です。悪意を持って、でもそれを巧みに隠しながら、人を引きつけるような言葉を投げ込む。人々もメディアも、それによってあっという間に足元をすくわれてしまうかもしれません。

田原 そうした一方的な強い言葉というのは、結局は、信用されないではないでしょうか。誰もが双方向に自由に意見を言える環境。これが何よりも大事なはずです。

堀 おっしゃる通りです。ただ、「自分の意見」を言っている、と自分で思っていても、実は「誰かの強い言葉」に操られているかもしれない。そういう警戒心を、私たちみんなが、常に持たなければいけないのだと思います。

田原 誰かの強い言葉……、例えば、トランプ(米大統領)とかですか。

堀 そうですね、トランプ、習近平(国家主席)、イーロン・マスクのような強い言葉には警戒心を持ちつつ、多様な意見が交わされる環境が大事ですよね。

田原 イーロン・マスクはどのあたりが危険ですか。

堀 衛星通信サービス「スターリンク」のような戦争で大きな影響力を持つインフラを持っていること、南アフリカのアパルトヘイト(※)のような排外主義的な価値観の影響を受けているように見受けられることです。

※1948年から1994年まで南アフリカで実施された人種隔離政策。イーロン・マスク氏自身も南アフリカ出身の白人

田原 彼の本当の狙いは何なのだろう。会って聞いてみたいですね。

堀 実は私も、イーロン・マスクに取材する機会を探しています。彼は「メディアからの誘いには一切応じず、自分が必要だと思ったときだけ語る」姿勢だそうです。なかなか難しそうですが、あきらめずに喰らいついていきたいと思います。

田原 最近はトランプとイーロン・マスク、どちらが上(の立場)なのか、わからないね(笑)。

堀 田原さんにお会いして、報道の原点をあらためて確認し、思いを新たにしました。今日はありがとうございました。

田原 今、世界は大変な混乱状態にありますが、ジャーナリズムの新しい地平を切り拓く、堀さんのような若い世代の人の活躍を拝見するのは、うれしい限りです。私も刺激を受け、先日91歳になりましたが、まだまだがんばらなければならないと思いました。イーロン・マスクにも直接会って、話を聞いてみないといけませんからね(笑)。