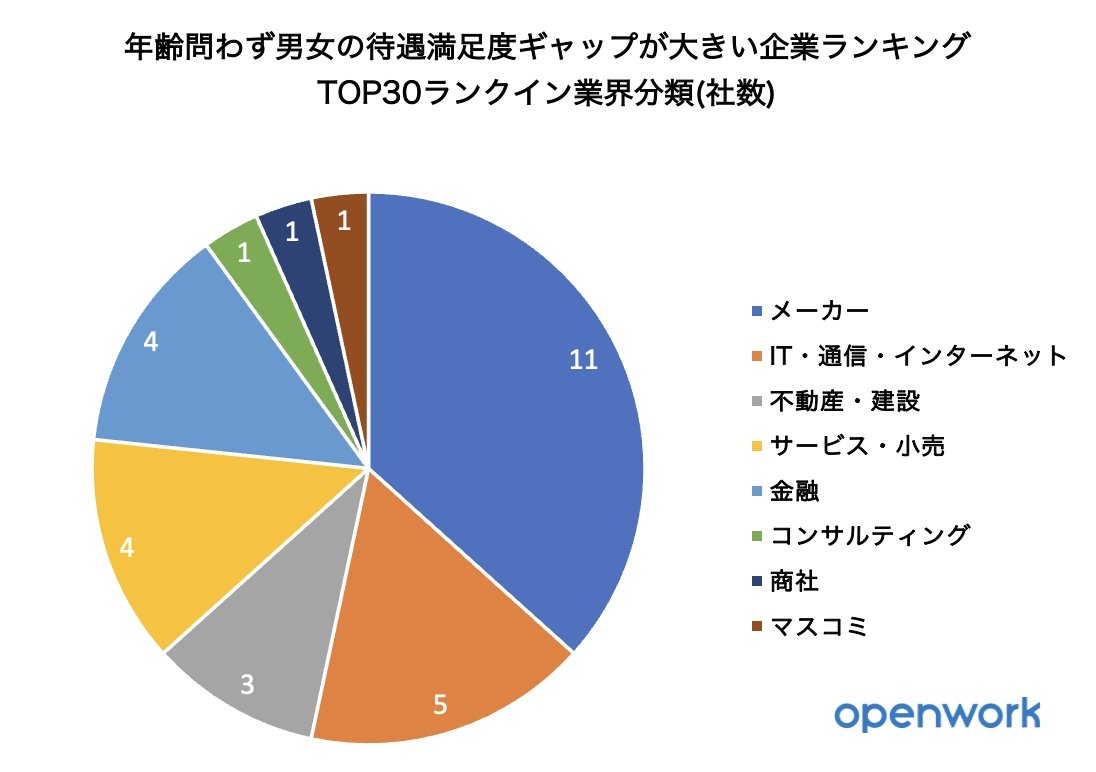

若手または中堅、あるいはその両方においてスコアの男女差が大きい企業ほど、世代間で比較した際のスコア差も広がる傾向があり、ランキングに入りやすいという特徴が見られた。結果として、上位30社のうち11社を占めたのは、製薬会社、電子機器メーカー、食品・飲料などの製造業関連企業であった。

出所:オープンワーク

出所:オープンワーク

実際に投稿されたクチコミを見てみよう(原文ママ)。

「長時間残業高給が世の当たり前と思っている人で占められている」(記者、男性、マスコミ)

「女性は『育休で休んでいたから』という理由をつけ易いので昇格を後回しにされた」(営業、女性、メーカー)

「残業が多く、働きながら結婚生活を続けるのは至難の業。上司は家庭の事情で早く帰る人のことを個人の都合だと言って評価を悪くする」(研究職、女性、メーカー)

「女性は多いが管理職はかなり少ない。昔ながらの男性社会の影響は大きく残っている環境である」(技術、女性、メーカー)

「比較的優遇されていると思います。評価も女性は甘く感じます」(営業、男性、不動産)

これらの企業に勤務する社員のクチコミには、「長時間残業が高給に結びつく給与体系」や「時短勤務を選択したり、海外転勤を断ったりすると評価が下がる」といった実態が挙げられていた。

また、男性社員の比率が高い企業では、「制度が男性中心に設計されている」との女性からの声が目立った。一方で、同じ企業に所属する男性社員からは「女性は優遇されている」「女性というだけで評価されている」といった不平等感を訴える意見も見られた。

これらは、男女ともに切実でリアルな声である一方で、性別によるアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込みや偏見)によって生まれたすれ違いや認識のズレとも捉えられる意見も含まれていた。

今回の分析を通じて明らかになったのは、男女間の待遇満足度における差異は、単なる年齢や評価制度の問題にとどまらず、企業文化や組織風土といった深層的な要因が大きく関係しているという点である。

たとえ給与額面そのものに満足していても、「男性中心だから活躍できない」「女性であることが評価に影響している」といった無意識の思い込みを助長するような社風は、男女間のギャップを拡大させる原因となる。

企業経営においては、評価制度の透明化や長時間労働への依存からの脱却に加えて、性別や年齢に関係なく、従業員同士が相互理解し、歩み寄ることのできる企業文化を築くことが極めて重要だ。