勉強会自体をオンラインで開催するのも有効です。参加人数が増やしやすく、資料共有やアーカイブ、終了後のチャットコミュニケーションなど、社内メディアとの連携もしやすくなるでしょう。

勉強会の目的自体は

組織変革でなくてもいい

もう1つ忘れてはいけないメリットが、勉強会はどこまでもメンバー個人の内的動機に根ざしたものであるということです。この活動自体がCCM(編集部注/著者が独自に考案した組織モデルCreative Cultivation Modelのこと)における「個々の自己実現の探究」に接続しており、組織内の学習文化づくりにも寄与し得ることを考えると、それ自体で十分に意義がある取り組みだと言えます。

逆に言えば、勉強会それ自体は、決して組織変革を目的としている必要はありません。あくまでも、個人的な探究プロセスの一環として、個々の関心に基づいて自発的に着手されるべきものです。

ただし、それを一部メンバーだけに開かれた限定的な場で終わらせず、組織変革のうねりにまでつなげたいのであれば、「なんの勉強会なのか?」というテーマ設定の部分が重要になってきます。

「マンガ同好会」や「料理サークル」といった趣味のクラブ活動は、組織内のインフォーマルなネットワークづくりに寄与するすばらしい取り組みですが、組織変革に直接つながるようなエネルギーは持ち得ません。

では、業務に関係するテーマであればいいのかというと、必ずしもそうとも言い切れないでしょう。たとえば、エンジニアが最新の技術やプロジェクトマネジメントについて学ぶコミュニティは有意義ですが、参加者は当然エンジニア中心になります。専門分野に閉じた実用的なテーマだと、部門を越えたつながりが期待できず、わざわざ経営が関心を持つことも期待しづらくなります。

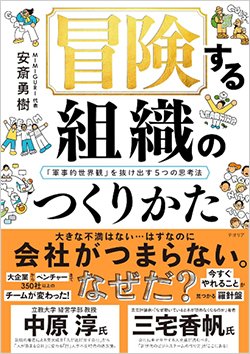

『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)

『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(テオリア)安斎勇樹 著