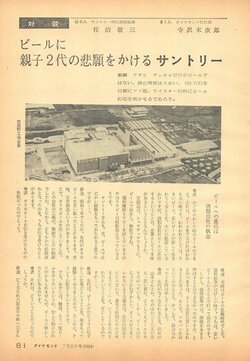

今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』では、「ダイヤモンド」1964年7月20日号において、63年のビール事業参入の翌年に「ビールに親子2代の悲願をかけるサントリー」と題して掲載された、サントリー(現サントリーホールディングス)社長の佐治敬三とダイヤモンド社社長の寺沢末次郎の対談を2回にわたり紹介する。前編となる本稿では、先代の鳥井信治郎が阪急東宝グループの創業者、小林一三の勧めで検討した“幻”のビール事業について、佐治が明らかにする。また、ビール事業を親子2代の「悲願」と断じた上で、参入を決めた理由も語っている。(ダイヤモンド編集部)

鳥井信治郎のビールへの執心

小林一三が勧めたビール事業

──喉の渇いたときのビールのうまさ、これは、ビール党でなければ分からない味です。われわれとしては、うまいビール、安いビールが新しく生まれてくることを、大いに歓迎しているわけですが、酒類会社がビールに進出するということは、企業としてうまみがあるということなんでしょうか。宝酒造は、焼酎でもうけ、ビールで損をし、無配ですね。協和醗酵も「ラビー」を出していますがやはりラビーは損勘定となっているようです。サントリーさんも、昔、ビールでは苦い経験を持っておられると思うのですが……。

佐治 昭和5年でしたか、先代(編集部注:サントリー創業者の鳥井信治郎)が「オラガビール」を買い取ったことがあります。当時、日英醸造というのがありまして、そこで、オラガビールを出していました。

この会社の工場が、興銀でしたか勧銀でしたか、とにかく、どちらかの担保流れとなったのを、うちが引き受けたことがあります。

──オラガビールを引き受けたものの失敗だったのでしょう。

佐治 当時はビールの乱戦時代でした。価格競争が激しいときで、うちは、安いビールということで打って出たのです。

しかし、価格競争では、商標をあまり伸ばすことはできなかったのですが、とどのつまりは、ビール会社に買い取られることになった。そこで、そろばんをはじいてみたところ、決して損はなかったと先代は申していました。

──先代が亡くなられるとき、朝日の山本さん(編集部注:当時の朝日麦酒〈現アサヒグループホールディングス〉社長の山本為三郎)とか、そのほか2~3人の方に「若い者が、どうしてもビールをやりたがっている。しかし、ビールは非常に難しい。ビールがうまくいかないような場合は、鳥井の財産とにらみ合わせ、適当な時期にやめさせるように」と、頼まれたということを耳にしているのですが……。

佐治 先代は、ビールが非常に難しい仕事だということを、身をもって経験しておりましたので、確かにそういう心配をしていたようです。でも、おやじは戦後、もう一度ビールをやりたいというか、むしろ勧められたのかもしれませんが、ビールに執心したことがあるのです。

「ダイヤモンド」1964年7月20日号より

「ダイヤモンド」1964年7月20日号より

──それは、どういうことだったのでしょうか。

佐治 亡くなられた阪急の小林一三さん(編集部注:阪急東宝グループ〈現阪急阪神東宝グループ〉創業者)とうちは、親戚関係に当たるのです。

その小林さんが、ビールをやれと、うちのおやじに勧めたんです。小林さんがビールをやれと言ったのには、ちゃんとした理由がありました。