2018年3月27日に衆参両院の予算委員会で証人喚問を受ける佐川宣寿前国税庁長官(当時)。森友学園を巡る公文書改ざんの指示などについて質問を受けた Photo:Bloomberg/gettyimages

2018年3月27日に衆参両院の予算委員会で証人喚問を受ける佐川宣寿前国税庁長官(当時)。森友学園を巡る公文書改ざんの指示などについて質問を受けた Photo:Bloomberg/gettyimages

国家公務員、日本銀行行員212人に、勤務先の省庁などが、人材採用や離職防止のための人事制度改革を行っているかどうかを聞き、省庁別のランキングを作成した。特集『公務員の危機』の#20では、省庁・日銀別の人事の改革実感度ランキングと、一般職(旧国家Ⅱ種など)の登用積極度ランキングを初公開する。(ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)

一般職の登用の積極度も比較!省庁間で大きな格差

旧国家II種からI種への転換には全体的に消極姿勢…

国家公務員の志願者数が激減している。人事院によれば、採用試験の全申込者数(総合職〈旧国家I種〉・一般職〈旧国家II種〉、高卒含む)は、2012年の15万5231人から23年は10万0049人と36%減少。総合職は同期間に54%も減っている。

中央省庁が求職者からの人気を復活させるには、待遇の改善が急務だが、人事制度の運用で、働きがいなどを改善できる余地は極めて大きい。

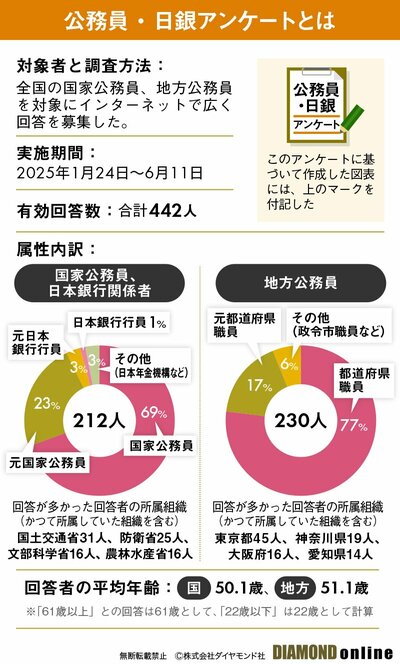

そこでダイヤモンド編集部は独自に実施した公務員・日銀アンケート(下図参照)の結果を基に、「優秀な人材の採用や育成、離職防止のために人事施策を見直すなど改革をしているか」や「優秀な一般職の職員を、慣例にとらわれずに重要ポストに登用しているか」を聞き、人事制度の改善に関する二つのランキングを作成した。これらのランキングは、省庁間の人材獲得競争の結果を左右するほど重要な意味を持つといえる。

次ページでは、人事の改革実感度ランキングと、一般職の登用積極度ランキングを発表する。両ランキングともに、人材獲得に向けた省庁の取り組みに大きな格差があることを浮き彫りにした。さらには、一般職から総合職へのキャリアチェンジの実施状況も明らかにする。優秀な人材争奪戦に勝つ省庁はどこなのか。