Photo by Masato Kato

Photo by Masato Kato

ドナルド・トランプ米大統領の関税政策が、長期にわたる低迷からようやく抜け出そうとしていた日本経済に冷や水を浴びせている。経済は生き物だ。変化し続ける経済を読み解くためには、どこから手を付ければいいのか。前日本銀行総裁の黒田東彦氏が執筆するダイヤモンド・オンラインの連載『黒田東彦の世界と経済の読み解き方』の今回のテーマは、日本経済の長期トレンド。黒田氏が教える経済分析の基本と、日本経済の実態とは?

経済分析の最も基礎的な経済指標

GDP成長率とCPIインフレ率から見た日本の変遷

経済は生き物であり、変化し続ける。経済の「今」を把握するために、過去のトレンドを踏まえて分析することは欠かせないが、経済構造や政策は移り変わっていくため、適切に読み解くことは容易ではない。社会的、政治的な要因を含めて経済を分析する手法はあるものの、主観性は免れない。

客観性を高めるためには、やはりさまざまな統計データの活用が基本となる。これは余談になるが、日本には海外と比べ、使いやすい長期統計データが少なく、このことは少々残念に思っている。

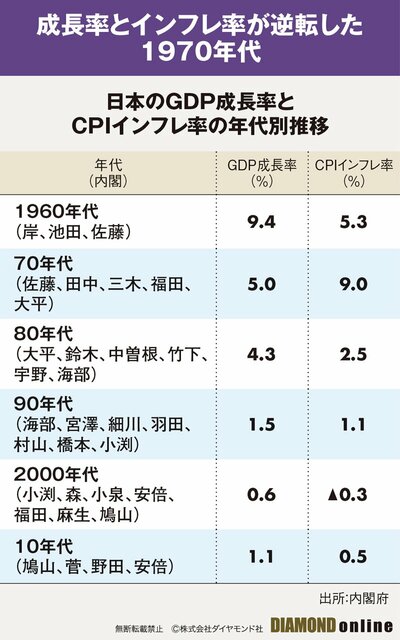

GDP(国内総生産)成長率とCPI(消費者物価指数)インフレ率は財政金融政策が発動されるきっかけになると同時に、その効果を分析する上で、最も基礎的な経済指標である。これを用いて、日本経済の長期トレンドを見ていこう。

内閣府の長期統計は、いろいろな年次経済データを見る上で大変便利であり、経済分析に使わせてもらっている。先日、その暦年のGDP成長率とCPIインフレ率の表を基に、1960年代から2010年代までの各年代の平均を計算してみたところ、以下のようになった。

日本の1960年代は、55~70年の高度成長期の真っただ中であり、10%近い成長と5%程度のインフレという、今から見れば夢のような経済だった。ちなみに、60年安保騒動の後に就任した池田勇人首相(60~64年)の「所得倍増計画」は、政治の焦点を安全保障から経済成長へと転換し、歴史に残る政治スローガンになったといえるだろう。

この頃私は、東京教育大学附属駒場高校(現在の筑波大学附属駒場高校)を卒業して東京大学に入学し、67年に法学部を卒業して大蔵省に就職した。

これに対し70年代は、71年のニクソンショックで1ドル=360円の固定相場が破られ、経済低迷に直面した。その後、田中角栄首相(72~74年)が「列島改造」を掲げる下で、73年の第1次石油ショックを受けて20%台のインフレになり、さらに79年に第2次石油ショックに見舞われた。その結果、成長率は5%でインフレ率が9%と、成長率とインフレ率が高度成長期の反対になってしまったのである。