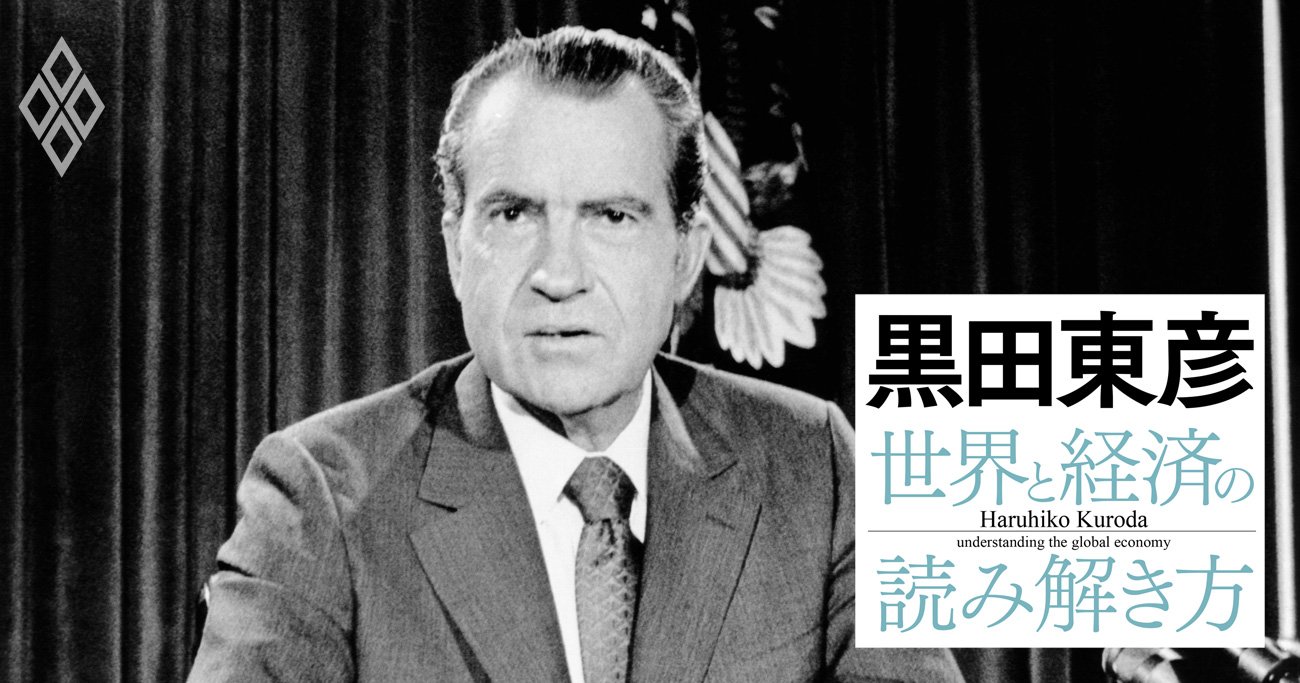

1971年8月15日、リチャード・ニクソン米大統領がドルと金の兌換停止を発表したことを機に固定相場制は崩壊し、世界は変動相場制へと移行した Photo:Everett Collection/AFLO

1971年8月15日、リチャード・ニクソン米大統領がドルと金の兌換停止を発表したことを機に固定相場制は崩壊し、世界は変動相場制へと移行した Photo:Everett Collection/AFLO

ドナルド・トランプ米大統領が、日本からの輸入品に対して8月1日から25%の関税を課す方針を発表した。日本経済への影響が懸念されるが、歴史をひもとけば、日本はこれまでも米国発ショックによって振り回されてきた。前日本銀行総裁の黒田東彦氏が執筆するダイヤモンド・オンラインの連載『黒田東彦の世界と経済の読み解き方』の今回のテーマは、日本と米国の経済関係。日本経済を揺るがした米国発の6つのショックと、その教訓とは?

ニクソンショック、石油ショック……

日本経済を変動させた米国発6つのショック

日本経済の長期トレンドについて、前回記事『黒田東彦流・経済の読み解き方と統計活用法、日本の長期トレンドと現在地』で解説した。

そこで見た通り、日本経済の変動の多くは、米国との関係の変化で生じている。日本経済を揺るがした米国発の6つのショックについて振り返ろう。

▼ニクソンショック

1971年8月の「ニクソンショック」によって、1ドル=360円の固定相場が崩壊した。ドル円レートの平均は、71年に347円、72年に303円になった後、73~77年に270~290円台で推移した。このような円高の下で、日本経済の成長率は、高度成長期(56~70年)の9.6%から、70年代は5.0%へとほぼ半減した。

ニクソンショック後、大蔵省は固定相場制の復活を目指していた。だが当時、理財局にいた私は、固定相場制では金融政策の効果が薄れるため、変動相場制の方が良いと考え、同省の広報誌『ファイナンス』にその旨を書いた。省の方針とは真逆の内容であっても、同誌の担当者は「よいですよ」と掲載してくれたのだが、若気の至りだったと思う。

▼石油ショック

73年の第1次石油ショック(1バレル当たり3ドルから12ドルへ上昇)は、第4次中東戦争の下、ドル安が続いてドル建ての石油価格の実質価格が低下したのに反発したOAPEC(アラブ石油輸出国機構)の行動によって起こった。

また、78年の第2次石油ショック(同13ドルから39ドルへ上昇)は、米国などの国際石油会社を接収したイラン革命により、石油生産が大幅に減少したことで生じた。

これらの石油ショックによって、日本経済の成長率は74年には-0.5%に落ちたものの、80年には2.6%に低下しただけであった。またインフレ率は74年には23.4%に達したが、80年には7.7%の上昇にとどまった。